病理像をたくさん見る。質より量。が重要

とにかく病理写真をたくさんみましょう。

質より量だと思います。

1枚の病理像をどれだけ詳しく説明できるようになっても、

問題では同じ写真はでません。

教科書は購入されていると思いますが、それでも病理像の写真すごく小さかったり、

複数の症例の病理像が載っていることはまれだと思います。

病理像アトラスが必要です。

とにかく、同じ疾患についてできるだけたくさんの量の病理像をみて、

なんとなくの感覚で、違いがつかめるようになることが重要です。

もちろん、需要な所見のキーワード、

棘融解だったり上皮真珠だったり、上皮の柵状配列だったり、リンパ球の帯状浸潤だったり、

必須のものはその病理像でどこがそれにあたるのかを把握しておく必要がありますが、

あまり深追いせず、とにかく手元にたくさんの写真に触れて、

できれば、定期的に見直せるように疾患ごとに写真をまとめておけるとベストです。

今回はどこでいい病理像が見れるのか、私のオススメのソースを

ウェブサイト、書籍など含めて書いていきます。

病理像がたくさん見れるオススメのサイト・本

著作権の関係で、大学の先生はそういった資料を配ってくれない大学も多いです。

自分で集める作業が必要になります。

時間ない人は、以下に紹介する本を2,3冊買ってしまいましょう。

Webはタダですが、見るのに少し時間がかかります。

やはり勉強に一番馴染むのはリアル書籍です。

iPadのPDFもWEBサイトもいいですが、目的のページまで時間がかかります。

2,3冊買うと良いというのは、

1つの疾患について、大体1冊の本で1-3症例ぐらいずつしかのっていないので、

もう少しバリエーション多くといいますが、たくさん像を見ておく必要があるからです。

僕は以下のものから疾患ごとに画像を切り貼りしてまとめて、

スクラップブック「病理像スペシャル」を作っています。

お金を節約したいのであれば、図書館でコピーをして作ってもいいかもしれません。

ただ、コピーはやはり少し画像が劣化して結構細かいニュアンスが掴めなくなるものもあります。

口腔病理基本画像アトラス ★★★★★

http://www2.dent.nihon-u.ac.jp/OralPathologyAtlas/Ver1/menu_maim.html

口腔病理学会がつくっている病理像を集めたサイトです。

かなり数もありますし、何より説明など、学会お墨付きなので、

ネット上の情報だけど安心して勉強できますよね。

腫瘍疾患だけでなく、かなり多くの疾患の病理像が大きな画像でみれます。

みて学ぶ口腔病理 ★★★★☆

http://www.usamimi.info/~ororz/top.htm

砂書房から出版されている小宮山先生の「みて学ぶ口腔病理」の付録のCD-ROMの内容が

ウェブ上で一般に公開されています!

重要疾患について典型像と端的な説明とでわかりやすい構成になっています。

もちろんこちらの書籍もおすすめです。

口腔病理アトラス 高木 實 ★★★★☆

口腔病理のアトラスといったらまずこの本と次の本、2冊は必須です。

画像が豊富で、解説も結構詳しく、かなり理解が進みます。

口腔病理カラーアトラス 武田 泰典 ★★★★☆

口腔病理のアトラス、こちらも名著です。

とにかく写真が豊富で、解説が適度にあり、非常にわかりやすいです。

本ごとに比較して読むことでさらに理解が深まります。

わかる病理組織像―歯科国試完全攻略 ★★★☆☆

とりあえず、初心者はこの本を買いましょう。典型中の典型の画像が載っています。

国家試験ベースなのでコンパクトに無駄がありません。

ただ発売されたのが少し前で、今の国家試験には簡単すぎるような感じになっているようです。

とりあえず、わかりやすい本を!という方におすすめです。

カラーアトラス EBMに基づいた口腔病理診断学 ★★★☆☆

こちらは、クイズ形式になっているといいますか、

診断名は伏せてある状態で、所見や口腔内写真、病理像だけから自分で診断をつけさせ、

ページをめくると正解と解説、その他、鑑別疾患など書いてある構成になっています。

少し力がついてきたことに力試しに読んでみるとよいでしょう。

わかってくると、楽しいです。ただ全問正解は、難しいですよ OTL

おまけ

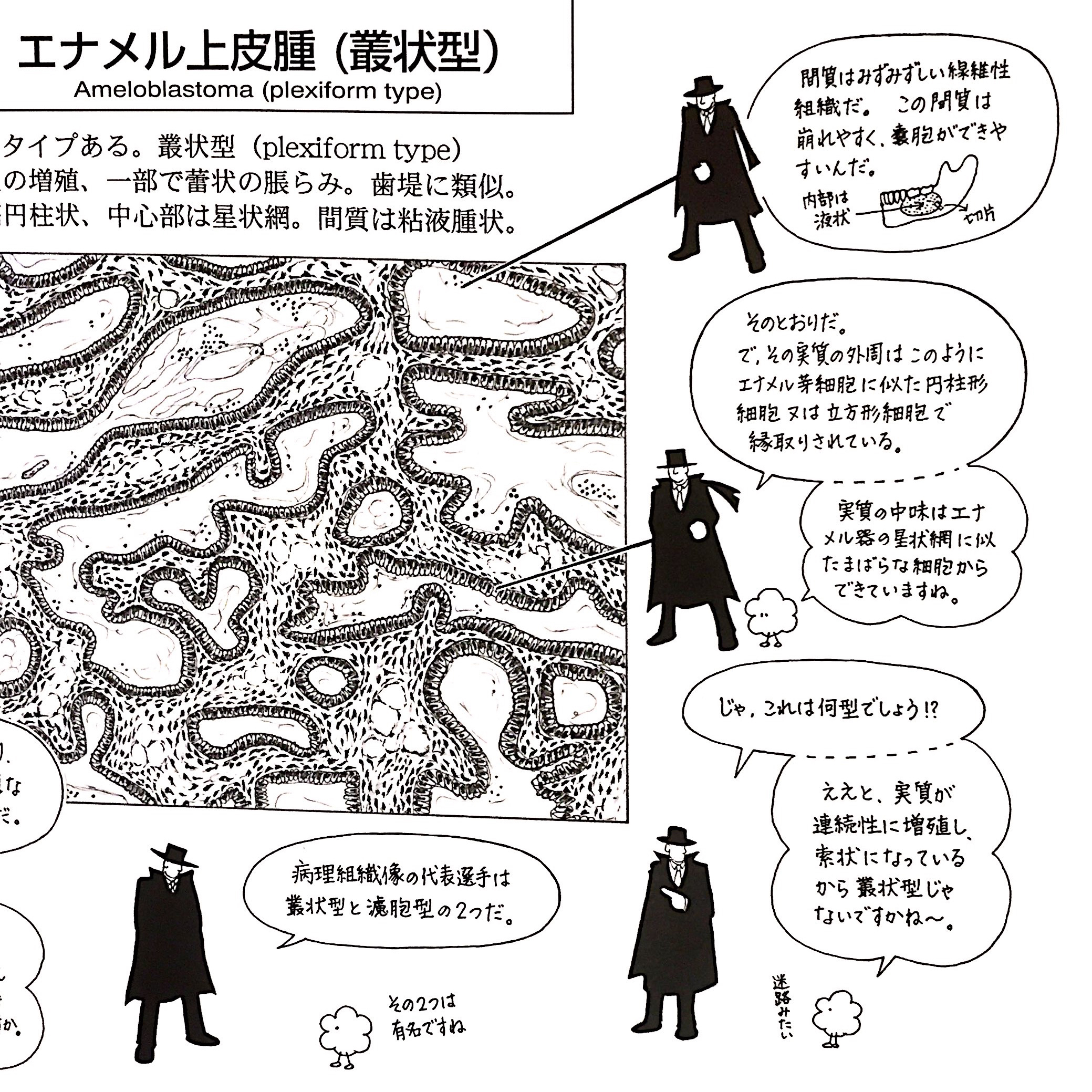

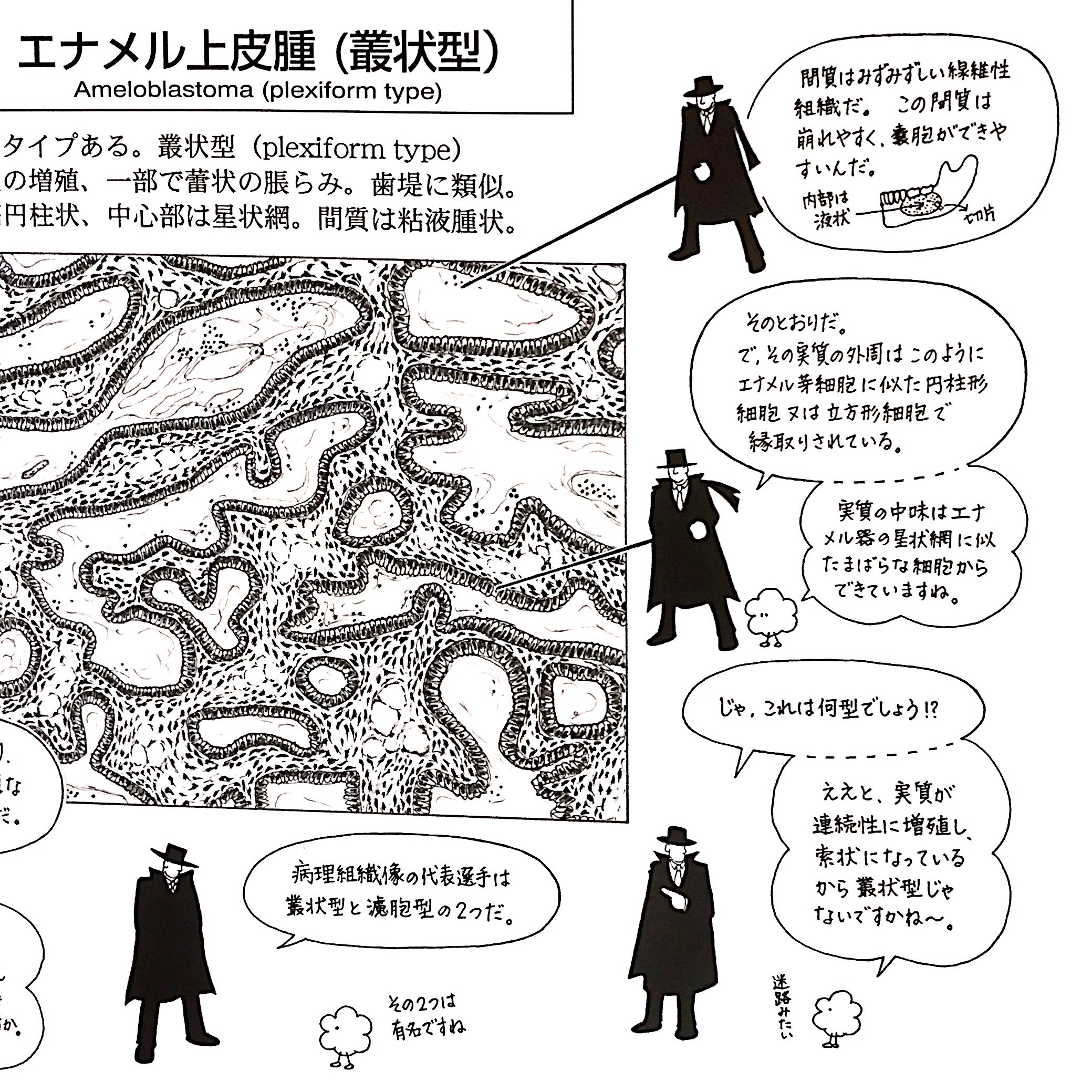

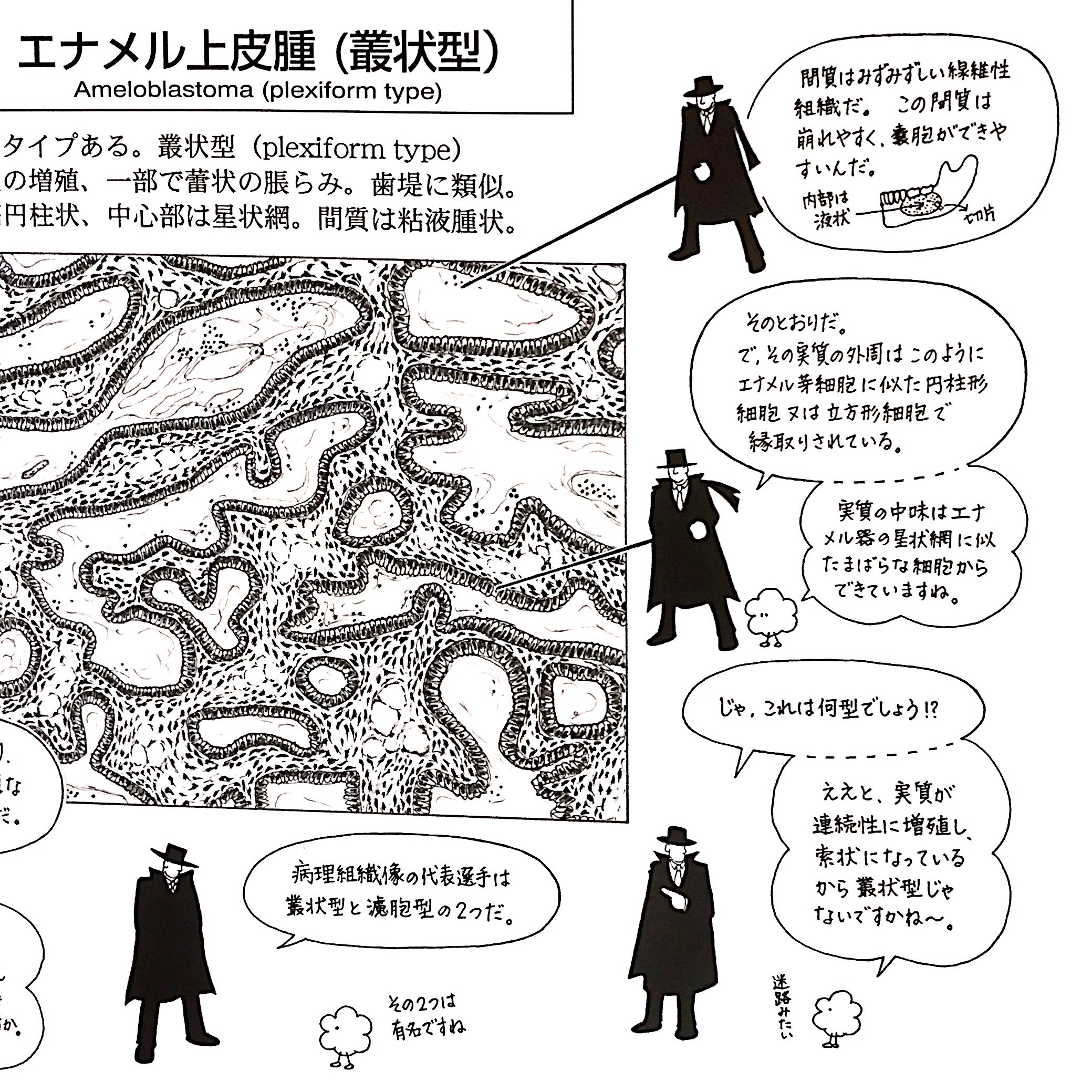

病理像ではないんですが、病理像の見方をイラストでわかりやすく解説した本が存在します。

以下の2冊オススメの本がありますが、どちらも絶版です。

中古しかないので、超貴重です。

無くなる前に買えた人はラッキーです。

授業で先生が図を黒板に書いて説明してくれる感じで、初心者にはすんごいわかりやすいです。

イラストとマンガで見る口腔外科病理診断のポイント 石田 武 ★★★★★

話し言葉で、師匠と弟子との質問形式でマンガのように進んでいきます。

疾患も数を絞って、腫瘍疾患のみで、大枠の理解を得るのに非常に良いです。

すべての大学の先生はこれをそのまま授業で黒板に書いて解説したらいいなじゃないかな―と思うぐらい。

こんな感じです。

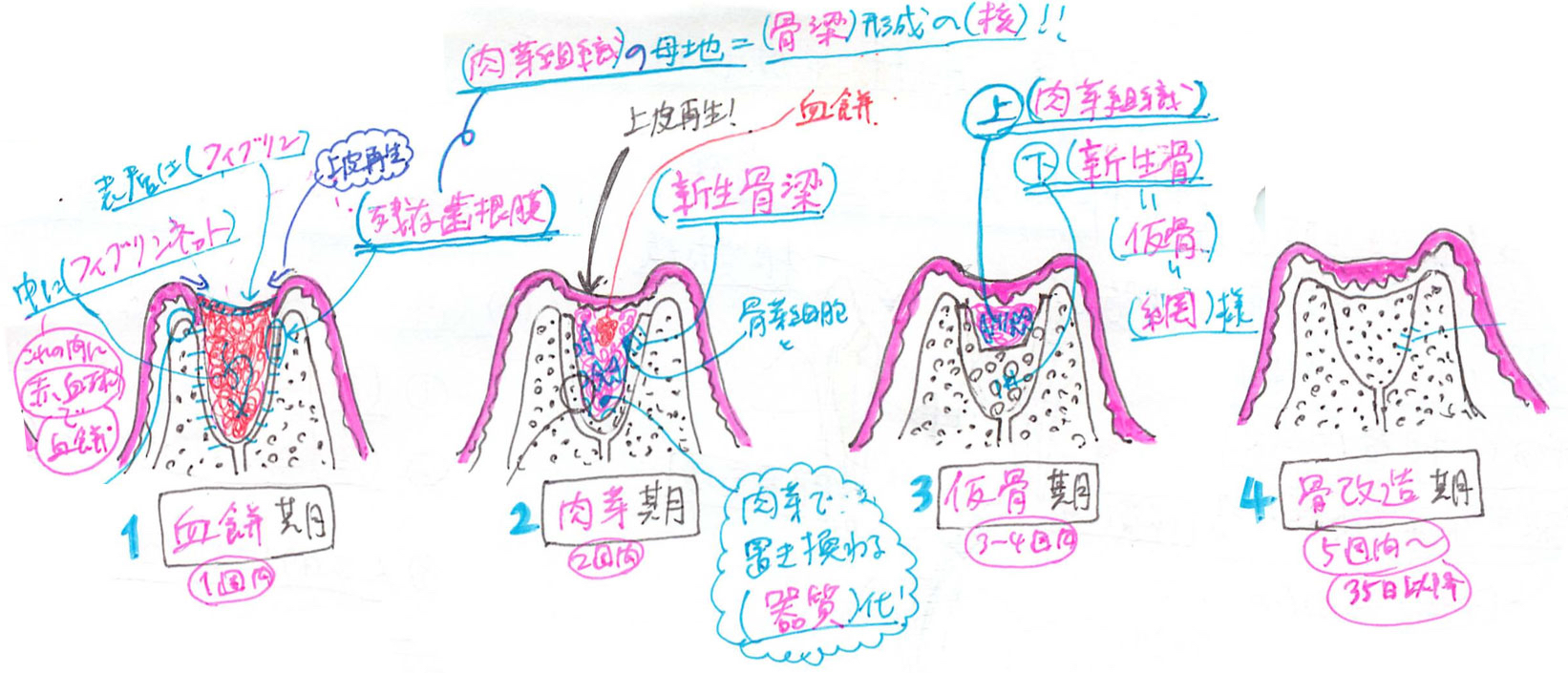

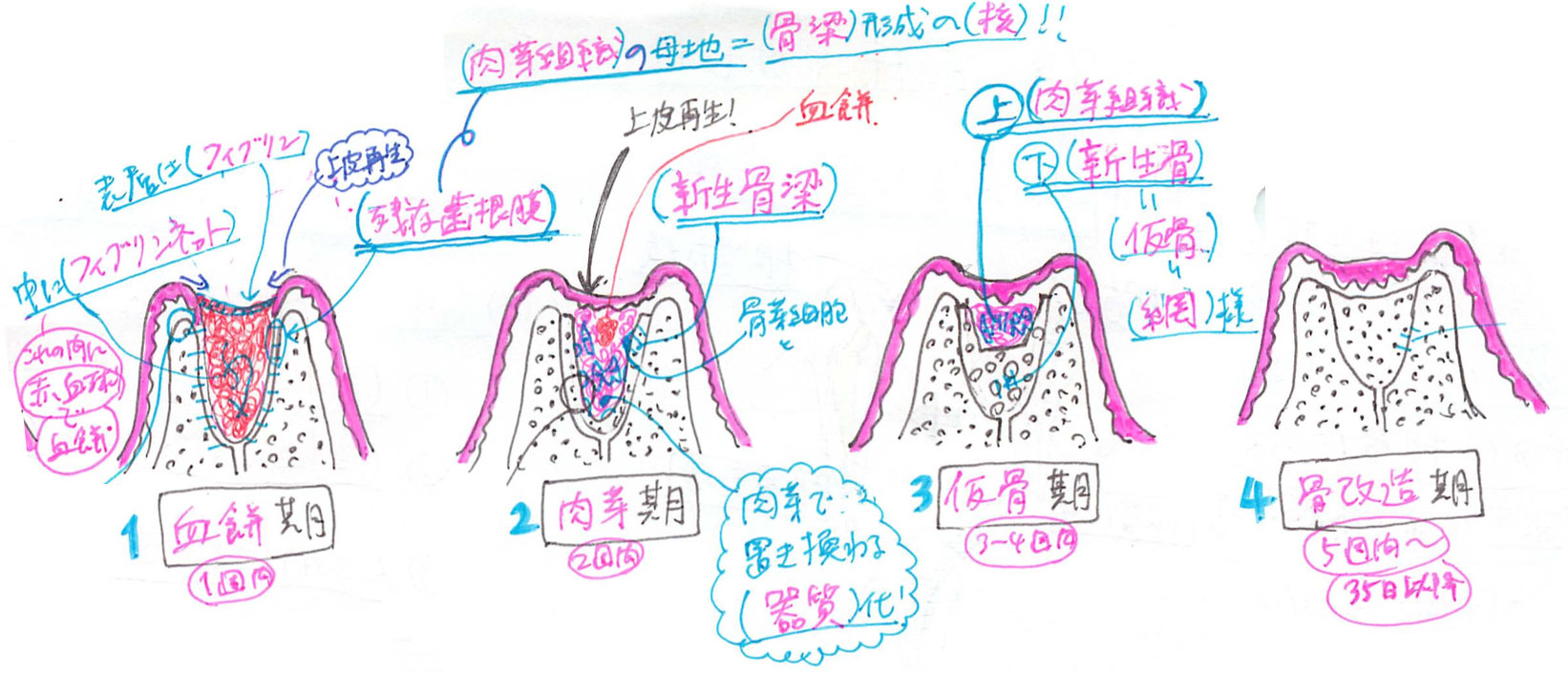

図解病理学・口腔病理学実習書 石木 哲夫, 山本 肇 ★★★★☆

こちらは実習書と銘打っているので、非常に多くの疾患がイラストで書かれており、

各病理組織像の特徴が掴みやすいようになっています。

辞書的にも使えますし、ほんとイラストがきれいなので、感動します。

この口腔病理学というニッチな領域の本なのに、このクオリティ。

どれだけ時間かかったんだろう、、、と思うと、質とコストが絶対あわない。

本当奇跡のような本です。

この本が絶版だなんて、本当に残念です。

日本人と韓国人と中国人の違いを見分ける、ような

たくさん病理像をみてくると、なんとなくその疾患がこいつっぽいな、っていうのがわかってくるようになります。

これはちょうど、外国に行って、見かけたアジア人が

日本人なのか、韓国人なのか、中国人なのか見分けれるようになるのと似ています。

ある日、イギリス人の友達と話していた時に、あることが判明しました。

- 彼はアジア人が何人か見分けられず、私は大体わかる。

- 私は、白人が何人か見分けられず、彼は大体わかる。

ということでした。

この違いから、やはり日頃からどれだけみているか、その上で、違いが感覚的にわかる。

ということがこの学習プロセスの本態なのではないかと思いました。

アジア人だとファッションのスタイル、髪型、だったり女の子の化粧の仕方、でなんとなくわかります。

3年のときに、病理がわからなすぎて凹んでいた時に、とりあえず、

図書館にある5,6冊の病理像を疾患ごとにひたすらたくさん見ていきました。

そして、なんとなく、違いや雰囲気がわかるようになってきたとき、

この人種を見分ける感覚とすごく似ていることに気づきました。

今回は以上です。