国試は今、口唇口蓋裂の祭り

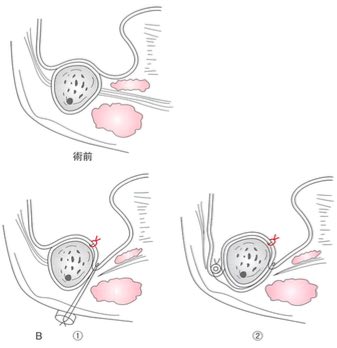

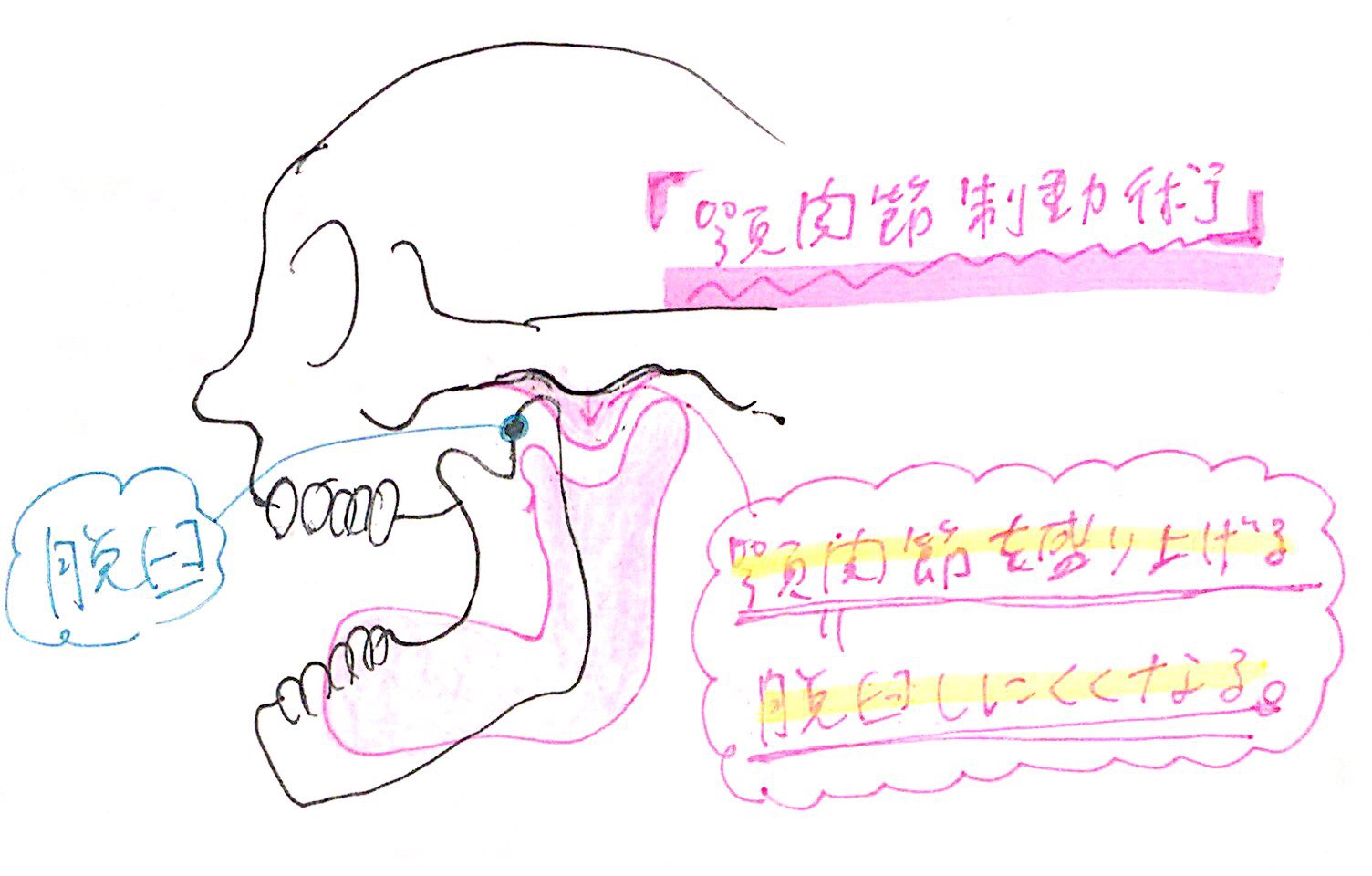

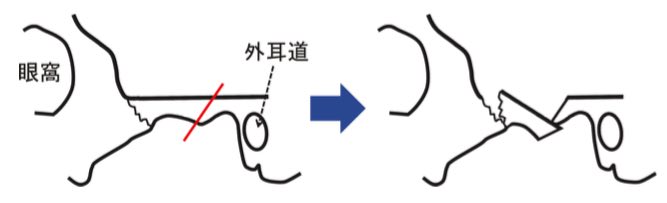

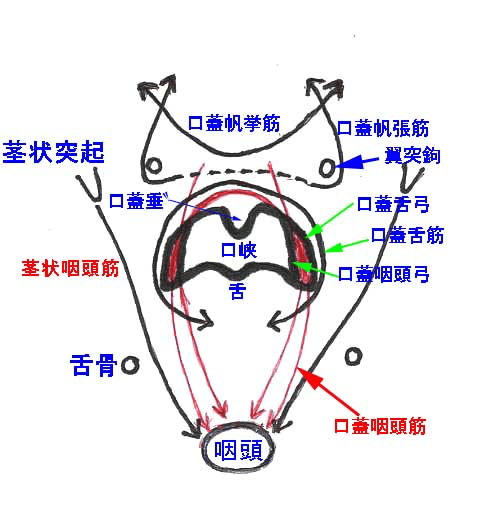

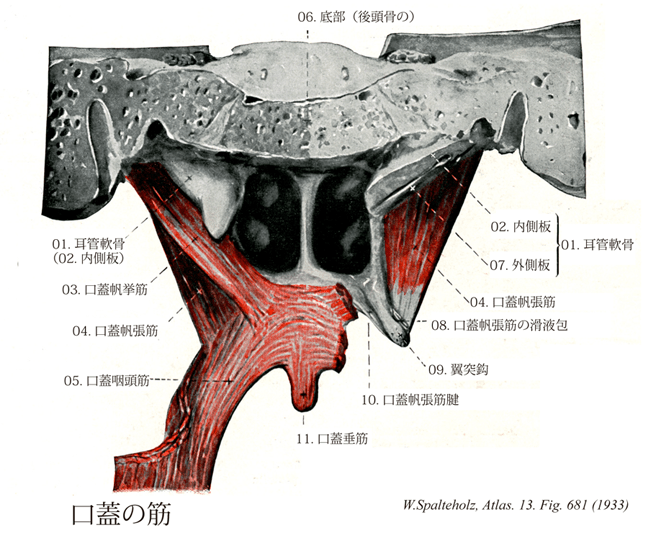

解剖|口蓋帆挙筋、口蓋帆張筋を図で書くことができますか?

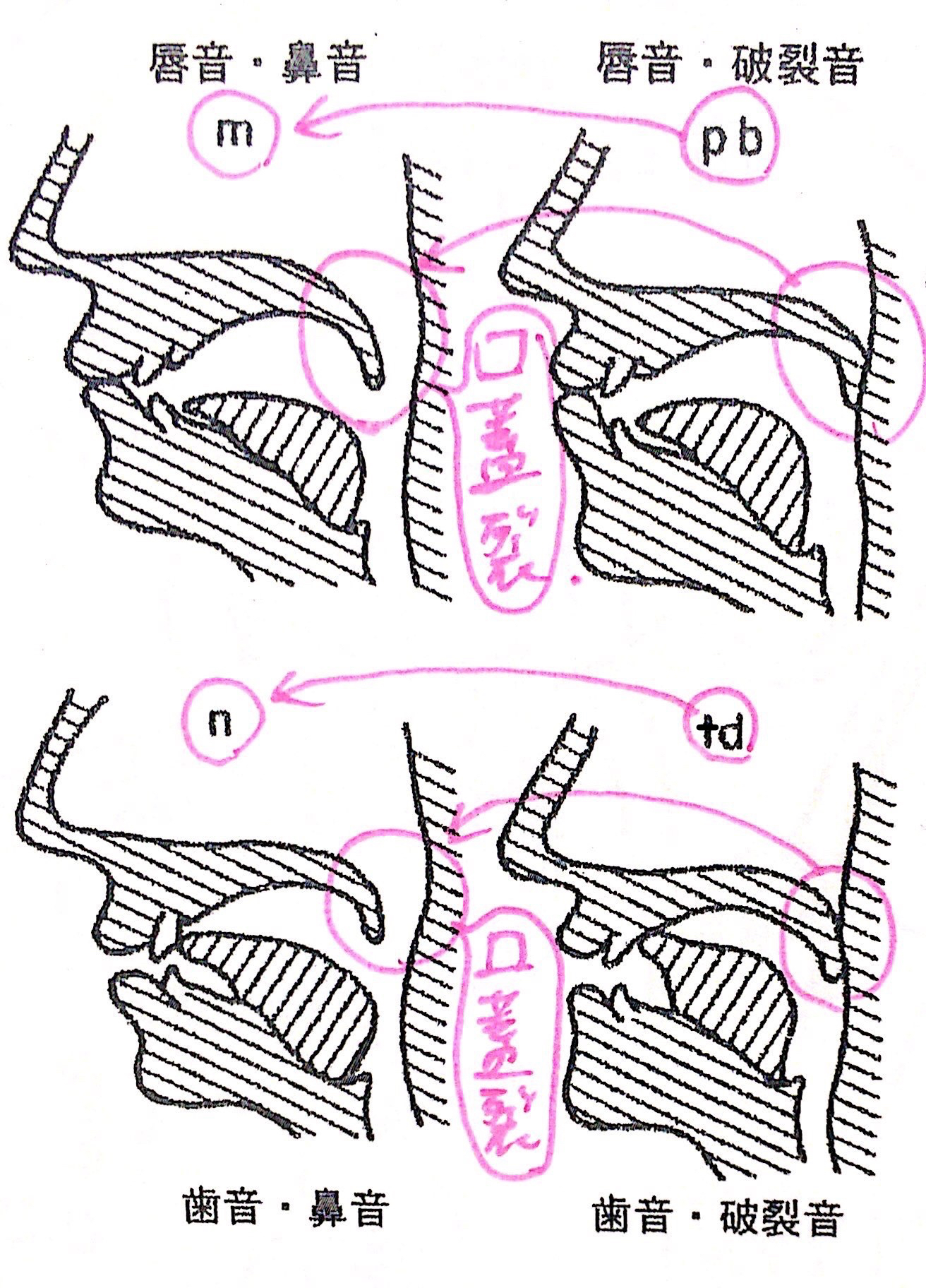

- 口蓋帆張筋:軟口蓋を左右に引いて、張りを持たせる筋。蝶形骨翼状突起内側板の先端の翼突鈎で90度向きをかえます。神経支配は、三叉神経。

- 口蓋帆挙筋:嚥下、発声など、鼻咽腔を閉鎖させるのに、最も重要な筋肉。軟口蓋を挙上させて、後ろの咽頭後壁に軟口蓋を押し当てて、鼻咽腔閉鎖を行います。口蓋裂ではこの筋の復活が一つのメインイベント。神経支配は迷走神経(舌咽神経叢を経由)

口蓋帆挙筋、口蓋帆張筋のわかりやすい図

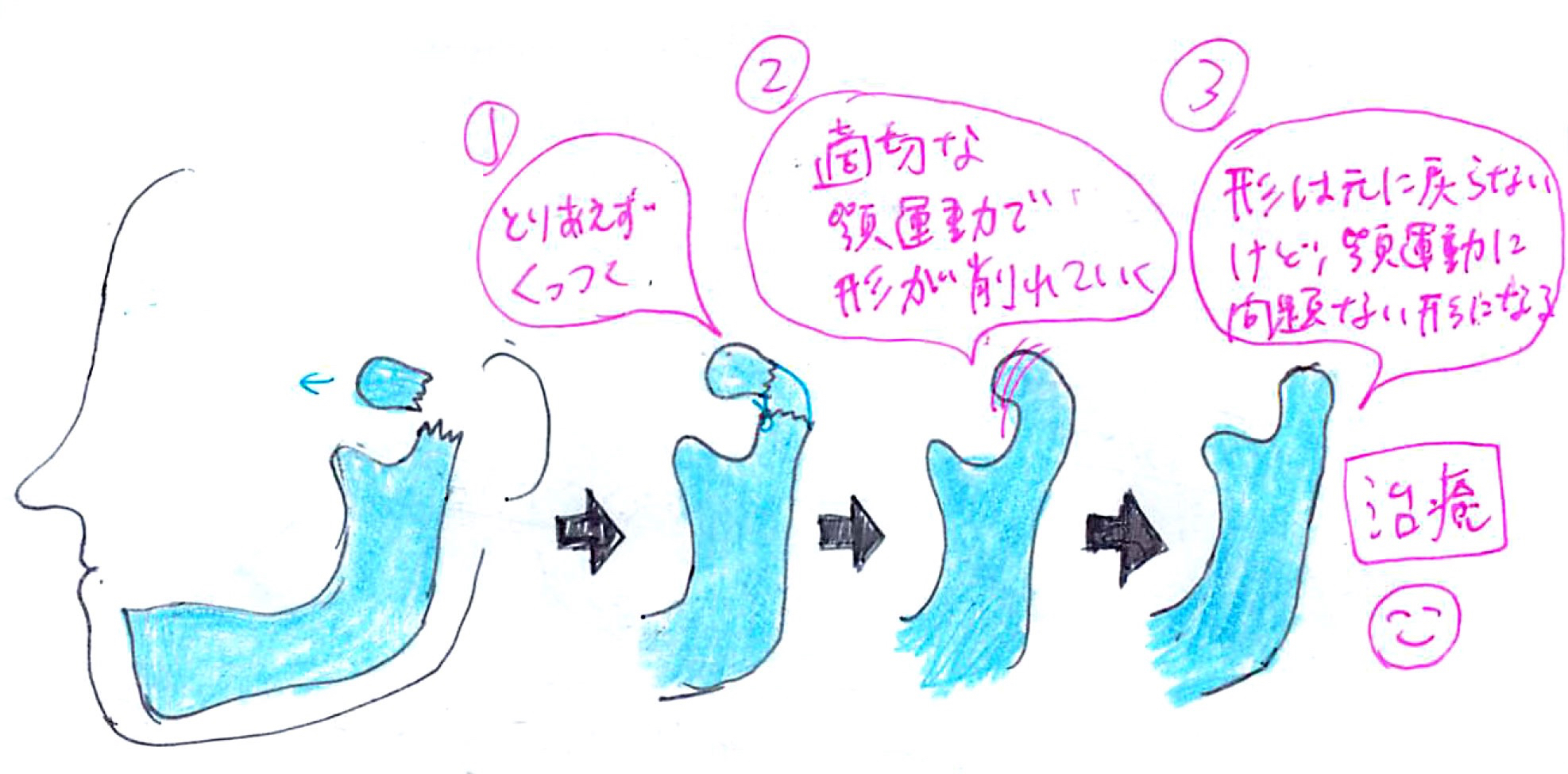

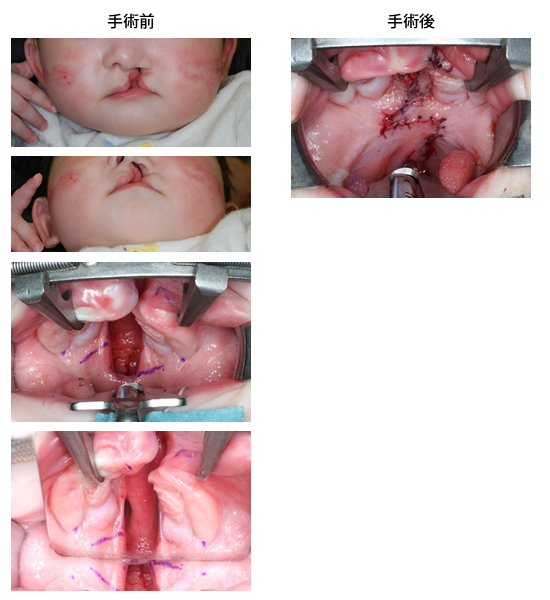

口唇口蓋裂の手術はさらにイメージしづらい

口唇形成術(0.5歳と覚える)

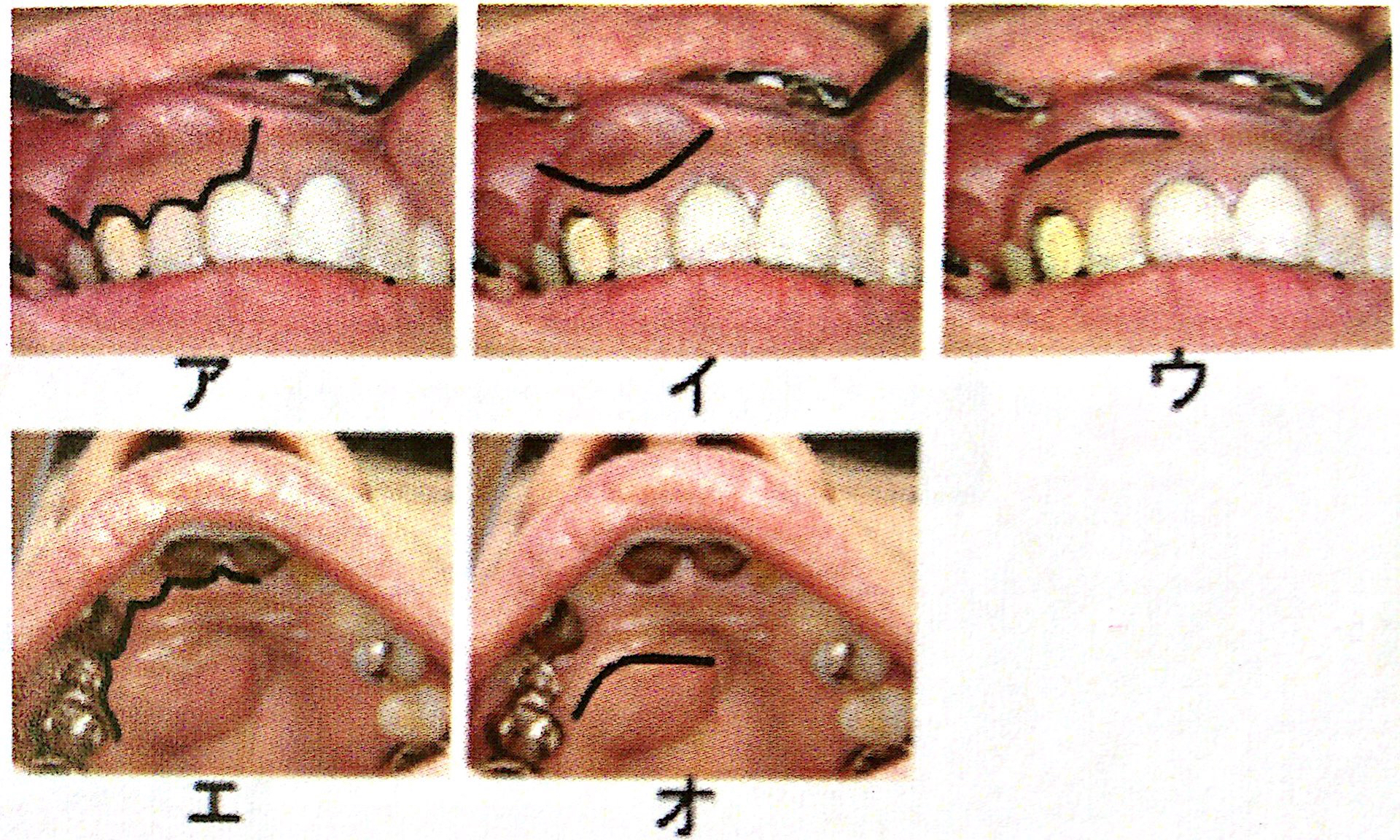

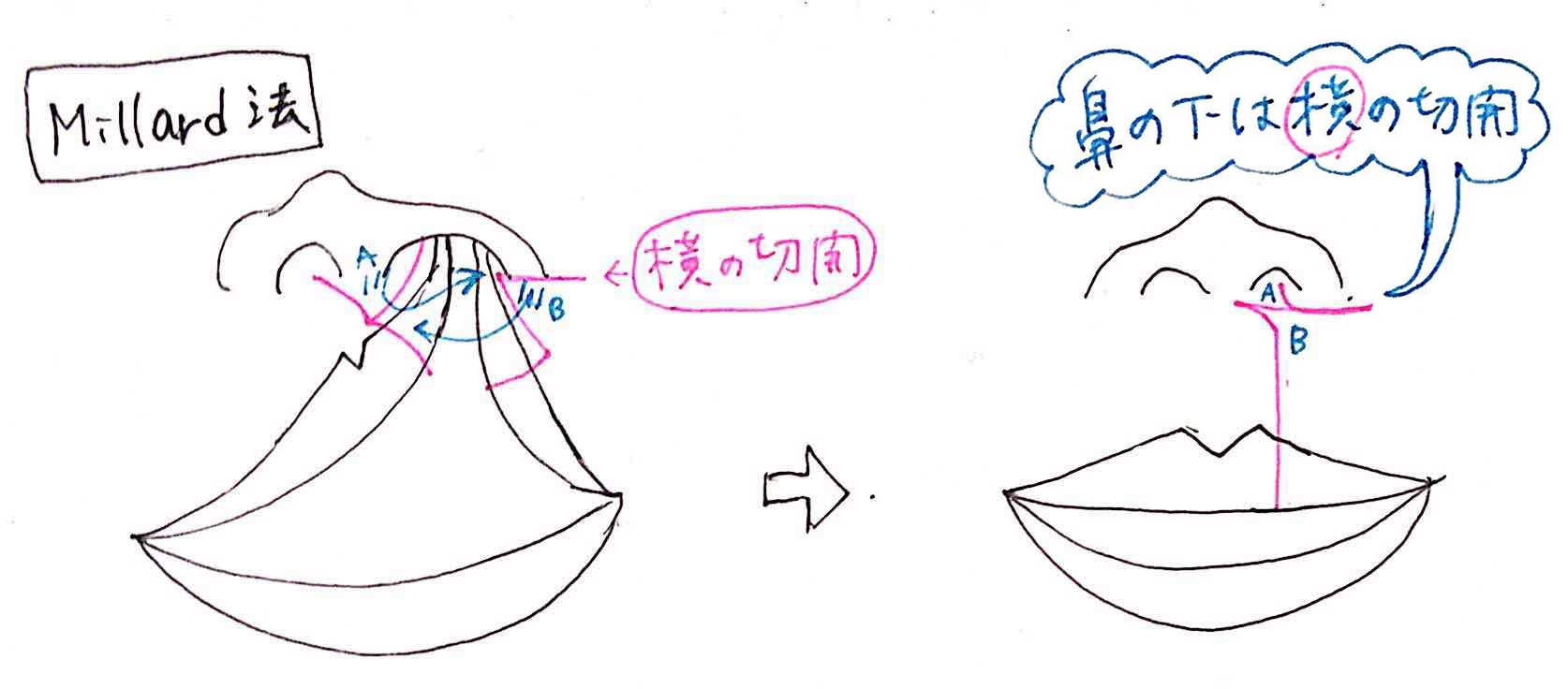

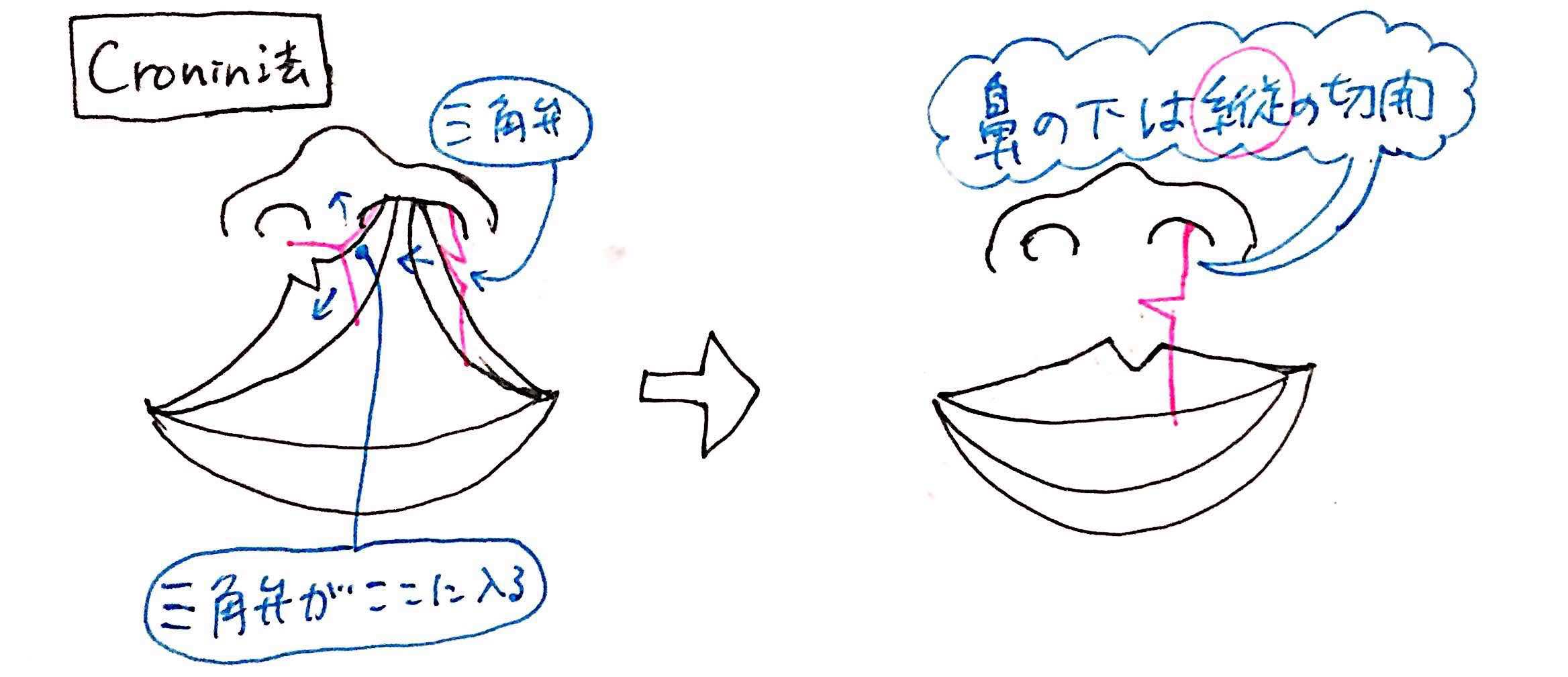

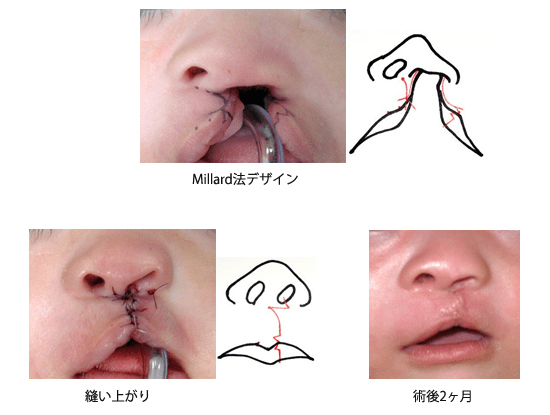

口唇形成法は、見た目(審美性)の回復が重要です。そして、皮下に在る口輪筋の縫合も行います。歴史的には、単純につなぎ合わせたり4角弁法など様々な改良を重ね、現在は、三角弁法、回転伸展皮弁法とに落ち着いていますが、切開線がどんどん複雑になってきています。瘢痕拘縮をできるだけ小さく、皮膚を見た目、自然に繋げれるようにということなんですが、これは形を覚えるしかありません。

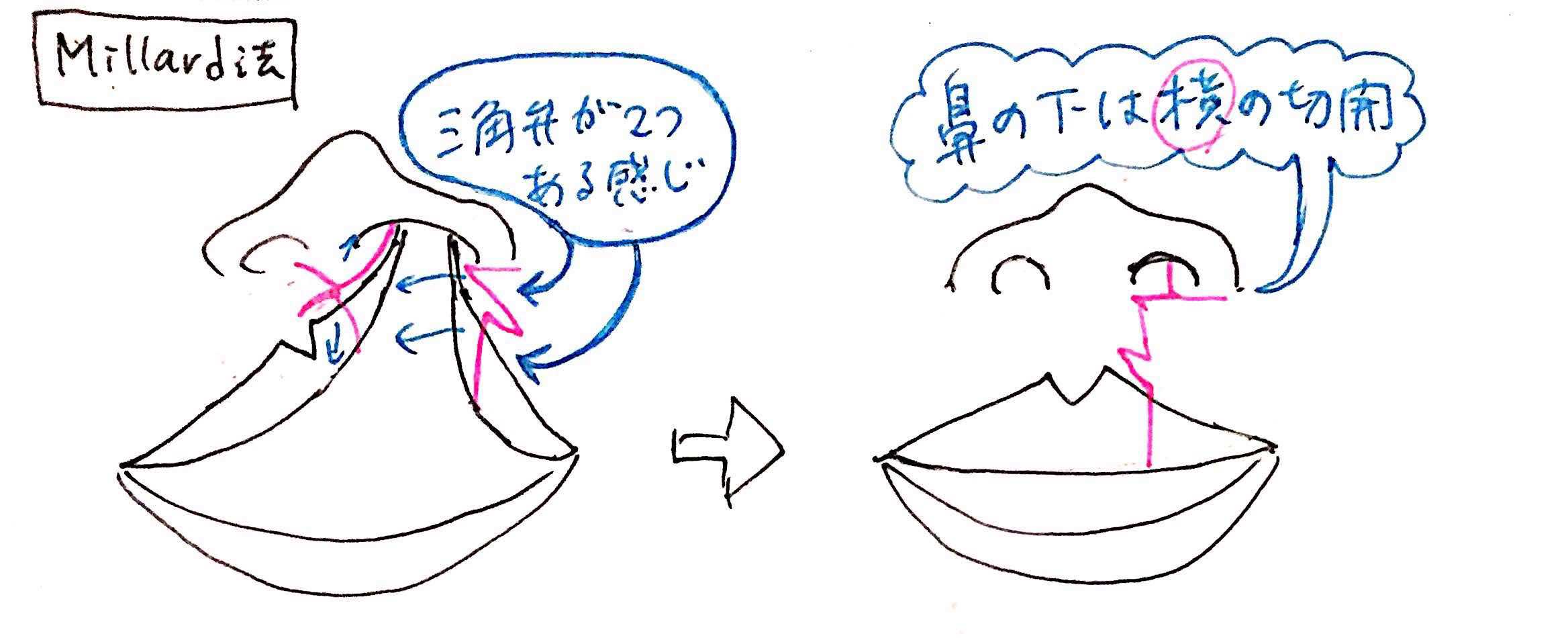

ポイントは「小さな3角形の島」がどこに出来ているかです。Millard方では上唇に、Cronin法では鼻と上唇の間に、できます。後の動画もみるとわかりやすいので、そちらも合わせて活用して覚えましょう。とりあえずはこの2つを押さえましょう。

- Millard法 =回転伸展皮弁法(鼻の下の切開が「横ライン」。弁を大きく回転させ動かします。)

- Cronin法 = 三角弁法(鼻の下の切開が「縦ライン」。片側に人の字、片側に小さな3角形)

Millard変法

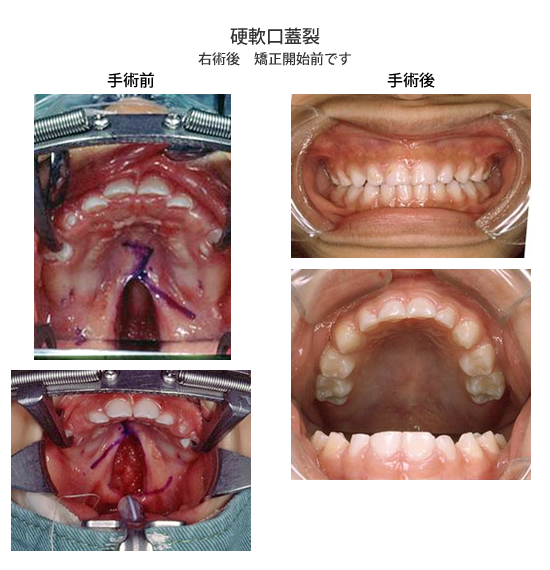

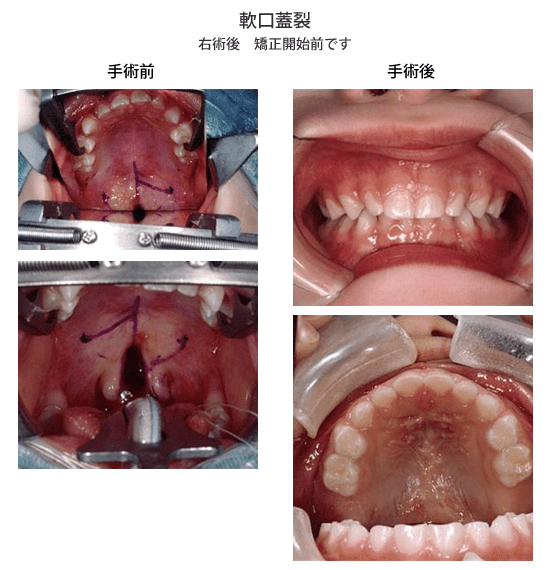

口蓋形成術(1.5歳と覚える)

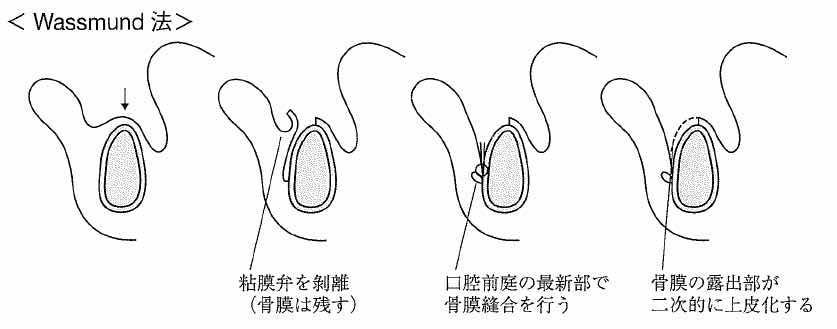

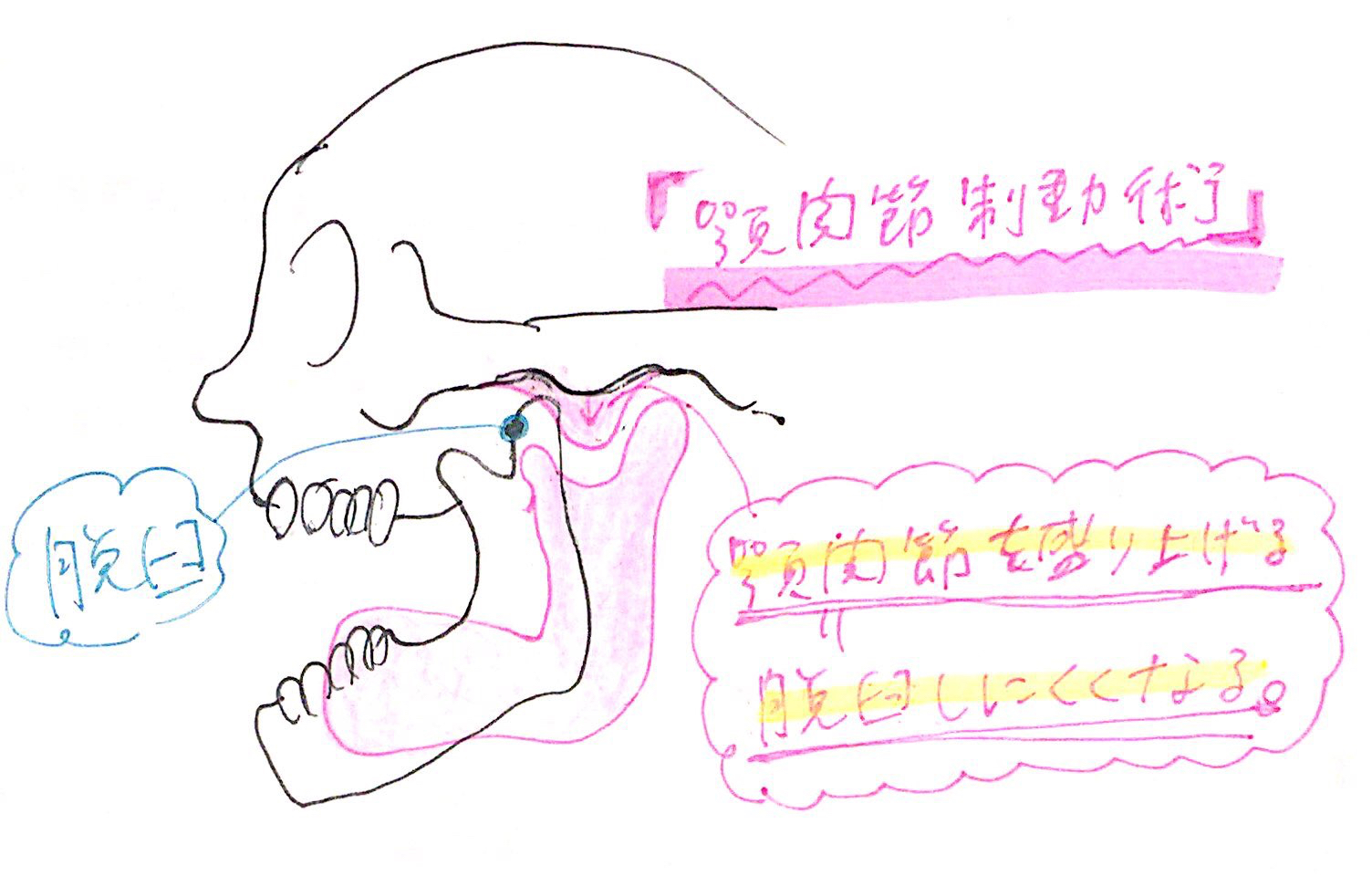

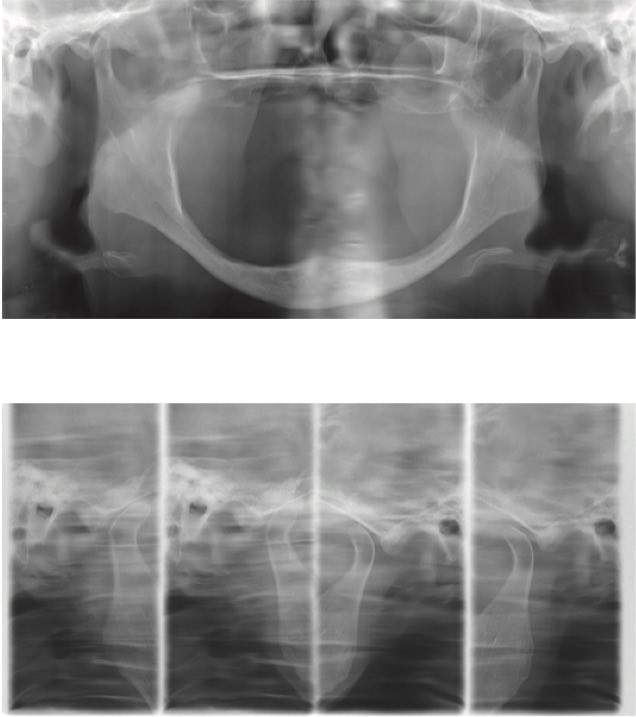

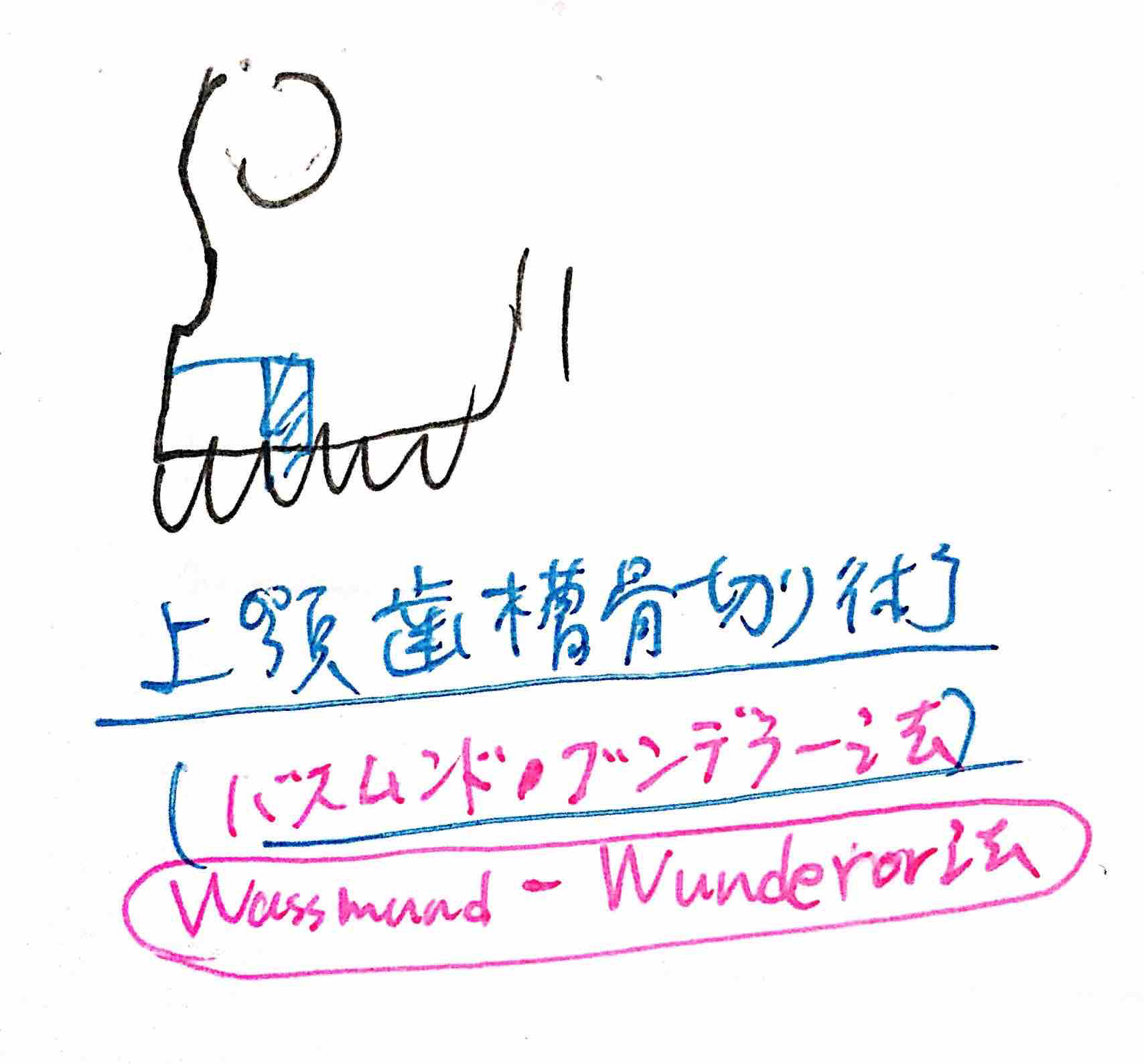

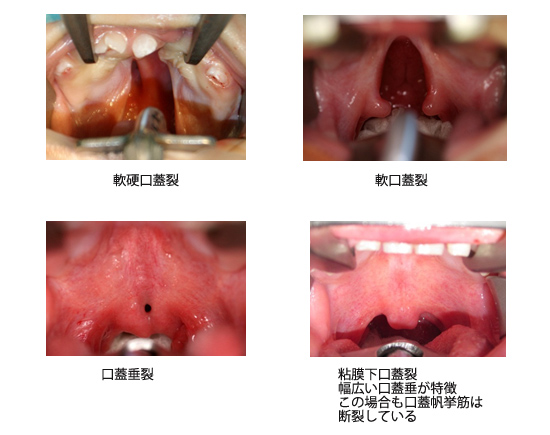

口蓋形成術は

- 軟口蓋を再建すること(硬口蓋ではなく、軟口蓋!)

- 上顎の発育ダメージを最小限にすること

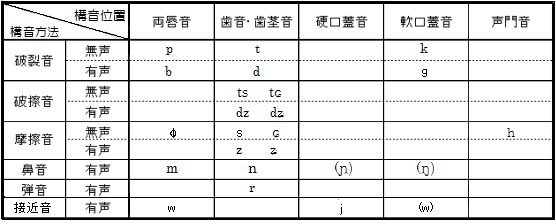

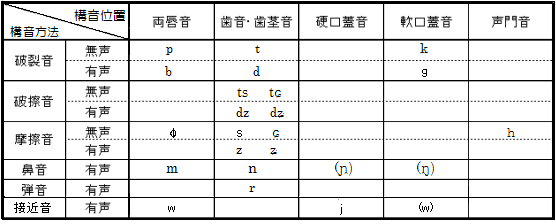

この2点が重要です。硬口蓋がどうこうというよりも、軟口蓋の筋肉を再建して粘膜を閉じることが重要です。これは「嚥下・発音」に非常に重要だからです。「食べること」と「しゃべること」この2つができないとかなり不便ですよね。「軟口蓋の筋肉」が再建できれば、軟口蓋を上に持ち上げることができ、鼻咽腔閉鎖ができます!特に解剖のところでみた口蓋帆挙筋の再建は今後のQOLに大きく関わってきます。一方であまり大きな瘢痕を作ってしまうとその後の上顎骨の成長に問題が生じます。この板挟みの状態を抱えています。現在では以下の3法が主に用いられているようです。

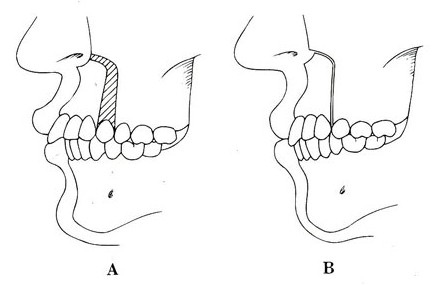

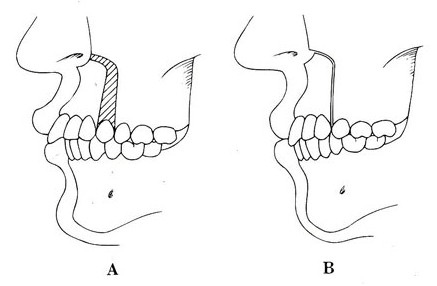

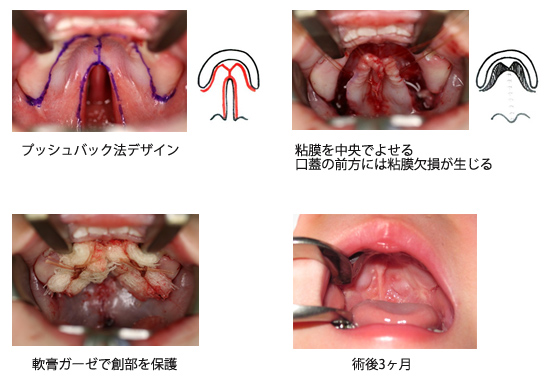

- Push back法 = Wardill法(粘膜骨膜弁を剥ぐ|大きな移動可能、上顎成長抑制+++)

- Furlow法 =ダブルZ形成法(粘膜弁を剥ぐ|小さな移動のみ、上顎成長抑制+)

- Perco法=二回法(粘膜弁を剥ぐ、手術を2回に分けて無理のない移動を行う。)

Push back法 = Wardill法(粘膜骨膜弁を剥ぐ|大きな移動可能、上顎成長抑制+++)

文字通り、粘膜骨膜弁を「後ろに押し」ます。それで軟口蓋を何とか形成します。前方は骨が露出しますが、人工皮膚で覆ったり何とかします。上顎骨の成長に障害が大きいといわれています。(口唇口蓋裂→上顎列成長→反対咬合)

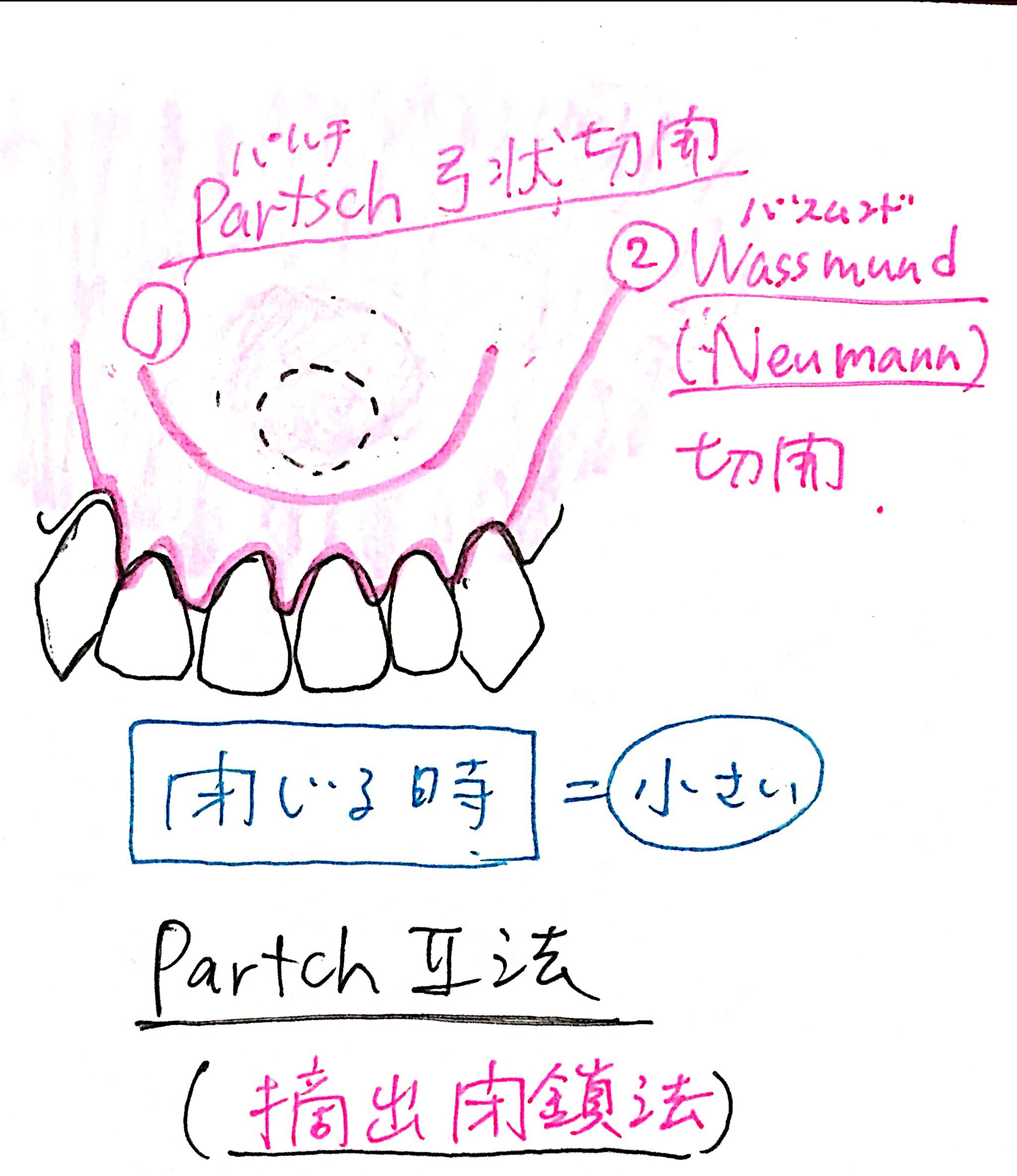

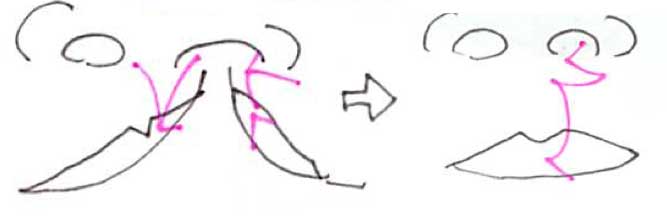

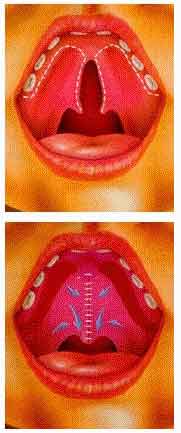

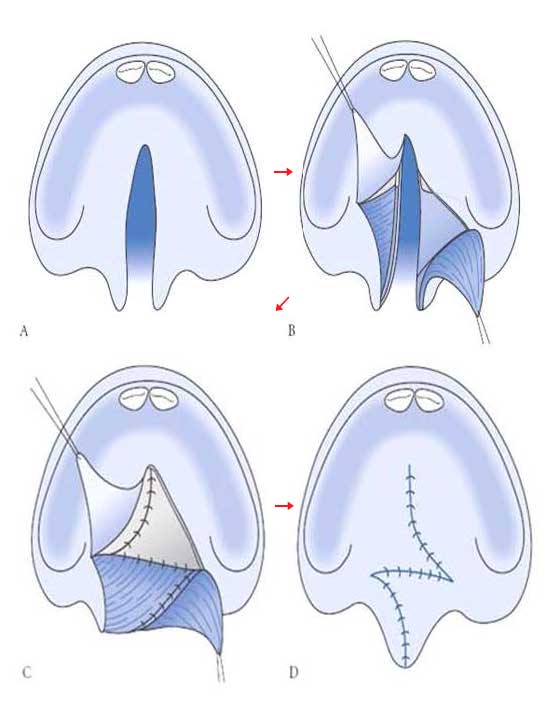

Furlow法 =ダブルZ形成法(粘膜筋弁を剥ぐ|小さな移動のみ、上顎成長抑制+)

「ダブルZ形成法」ともいいます。ダブルZとは、Zの粘膜弁を、口腔側・鼻腔側のそれぞれで、互い違いになるように粘膜筋弁を作成し、それらを縫い合わせることで筋層を後方に移動させる方法です。上顎成長抑制は少なく軟口蓋を後方で形成できますが、あまり距離が稼げないので、小さな顎裂に適しています。これらを組み合わせたり、単独で使用しています。

口唇口蓋裂の手術の動画

以下の動画では、

- Cronin法 = 三角弁法(左側に人の字、右側に3角形)

- Push back法 = Wardill法(粘膜骨膜弁を剥ぐ)

での術式がわかりやすいアニメーションで描かれています。

以下の動画では、

- Millard法 =回転伸展皮弁法

の実際の手術の模様がみれます。口輪筋の縫合までみれるのでかなりイメージがつくでしょう。

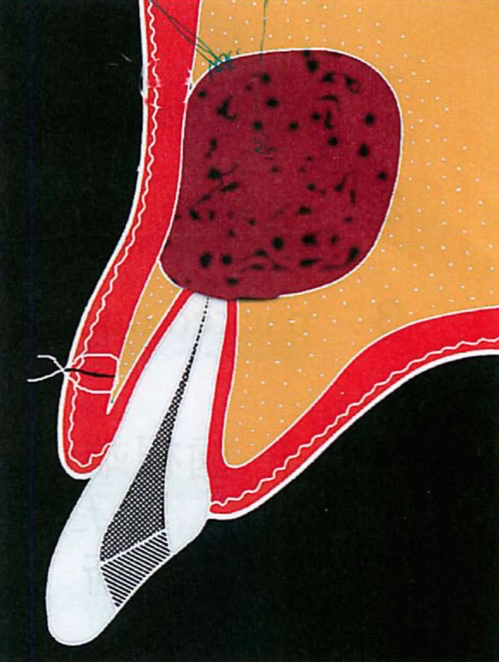

口唇口蓋裂の手術の画像

おすすめの口腔外科の本

サクシンクト口腔外科学―カラーアトラス ★★★★★

口外の参考書といったら、まずこれです。 持っていない人はすぐ図書館でチェックしてみましょう。 私は最初に開いた時、わかりやすさに唖然としました。 写真もイラストも豊富で、表などのまとめもすごくリーズナブルです。 自信をもっておすすめできる一冊です。

口腔外科学 第3版 医歯薬出版株式会社 ★★★★☆

高いので、教科書に指定されている大学は少ないかもしれません。でも買うことを強くオススメします。写真や図が多いです。細かい臨床的なことも書いてあるので、それぞれの項目、イメージがつきやすいです。

辞書的に使えますし、いままで調べていて、載っていなかったということが少ないです。何より、わからないとき一瞬で疑問が解決するということは、いまの時間ないときには本当に貴重です。

歯科国試KEY WORDS 口腔外科アトラス ★★★★☆

まだ口外の勉強、始めたばかりの人は、こちらを開きましょう。写真が豊富で、病気のイメージがすごく持ちやすいです。

DES製なので予備校らしいというか、サクシンクトを国家試験にでたところだけに焦点をあててまとめた感じです。 過去問の理解にはよいかもしれませんが、それ以上のものや体系的に学ぶには少し物足りない印象です。

書いてあることが最小限で、シンプルに頭のなかを整理できるでしょう。これまで言葉だけだったことをわかりやすい写真とイラストでイメージ持ちやすくなります。