Ⅱ級ゴムとⅢ級ゴムの作用についてトリッキーな聞き方をする問題が増えてきました。

今回はこちらの問題です。

108C-59(改)

Ⅱ級ゴムの作用による変化はどれか2つ選べ。

- 上顎前歯の圧下

- 上顎骨の成長促進

- 下顎骨の成長抑制

- 下顎骨の後下方回転

- 下顎前歯の唇側移動

正答 4,5

109A-117(改)

Ⅲ級ゴムの作用による変化はどれか2つ選べ。

- 上顎前歯の圧下

- 下顎大臼歯の圧下

- 咬合平面角の減少

- 下顎前歯の舌側移動

- 上顎骨の前方成長促進

正答 3,4

Ⅱ級ゴムとⅢ級ゴムの前後的な移動は誰でもわかる

顎間ゴム(Ⅱ級ゴムとⅢ級ゴム)についての作用で、

前後的な動き方は、簡単ですよね。

Ⅱ級ゴムであれば、

- 上顎は後方へ(前歯は舌側、臼歯は遠心側)

- 下顎は前方へ(前歯は唇側、臼歯は近心側)

に傾斜移動します。

Ⅲ級ゴムはその逆です。

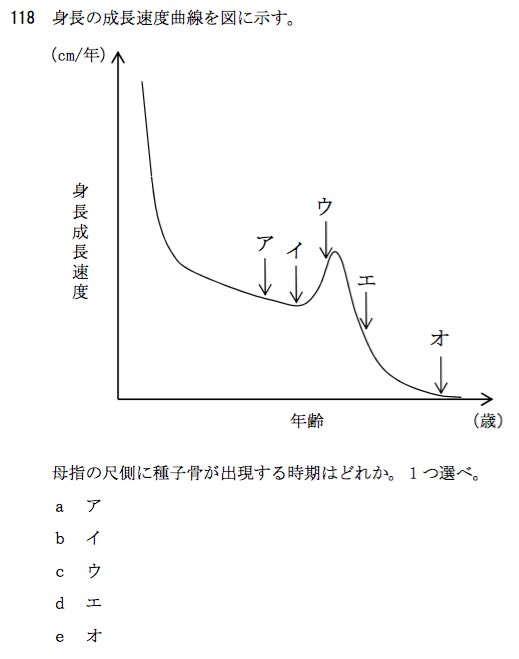

Ⅱ級ゴムとⅢ級ゴムの上下的な移動は、少し難しい

顎間ゴムは斜めにかかっているので、当然、歯を挺出させます。

どのゴムでどの歯が挺出するのか、ということも簡単に答えられると思うのですが、

その挺出によって、

- 咬合平面

- 下顎下縁平面角

- 下顎骨の回転

がどのように変化するのか、というと中々イメージすることが難しくなります。

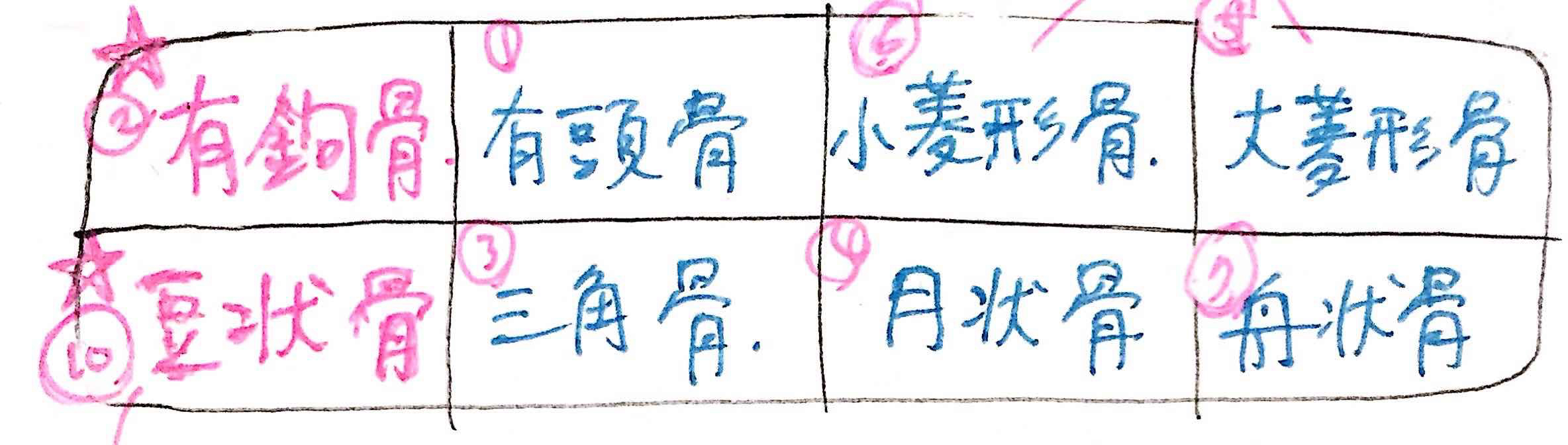

顎間ゴムの歯の挺出による変化は以下のようにまとめられます。

顎間ゴムとその作用

| 2級ゴム | 3級ゴム | |

| 咬合平面 | 急傾斜(上顎切歯の挺出) | 平坦化(下顎切歯の挺出) |

| 下顎下縁平面角 | 開く(下顎臼歯の挺出) | 開く(上顎臼歯の挺出) |

| 下顎骨の回転 | 後下方回転(下顎臼歯の挺出) | 後下方回転(上顎臼歯の挺出) |

「咬合平面」の変化がⅡ級とⅢ級で反対になっているのに

「下顎下縁平面角=下顎骨の回転」はⅡ級とⅢ級で同じ動きなあたりがトリッキーです。

これをそのまま覚えるのもよいですが、

私は忘れやすいので、いつでも思い出せるような考え方を覚えています。

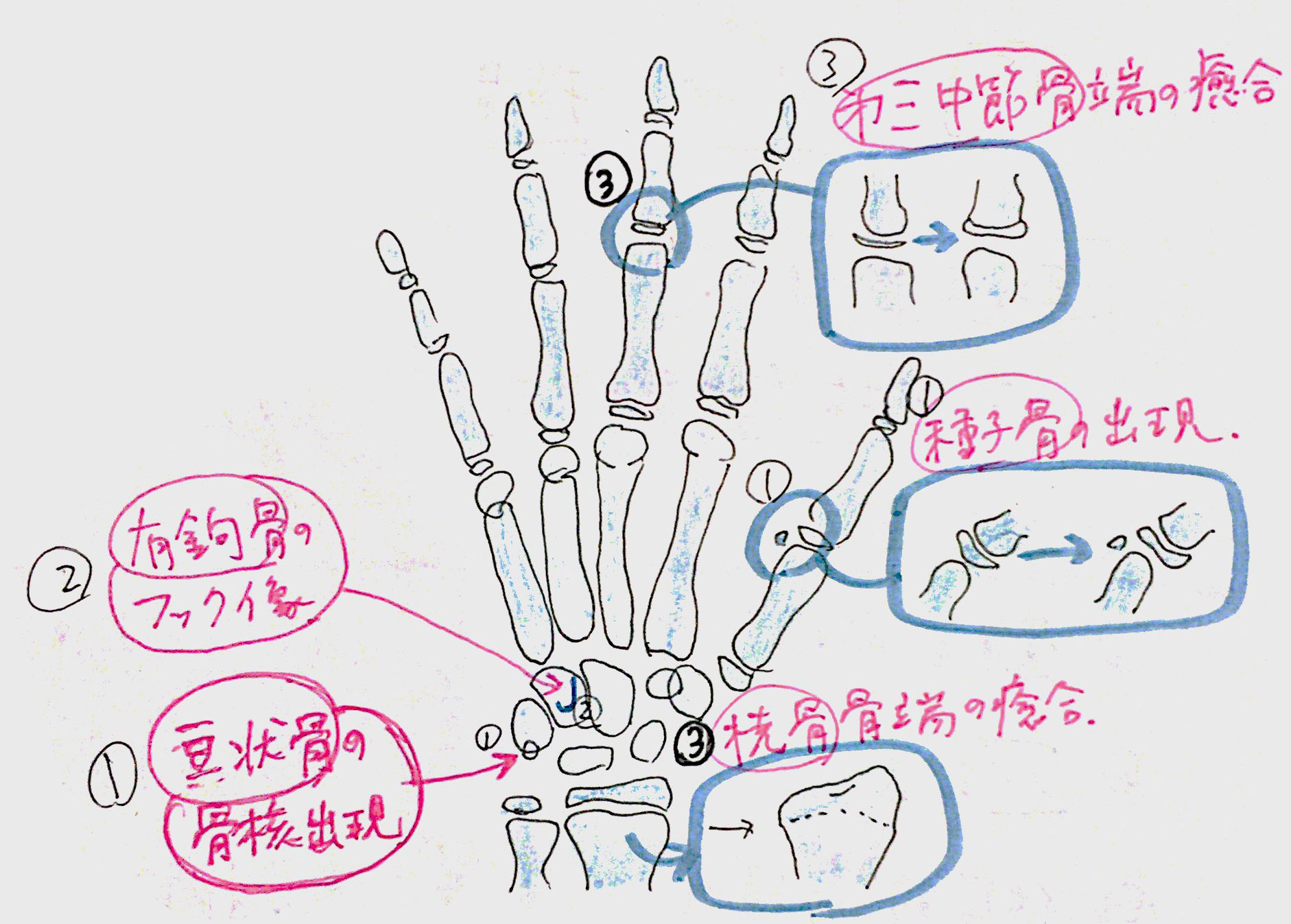

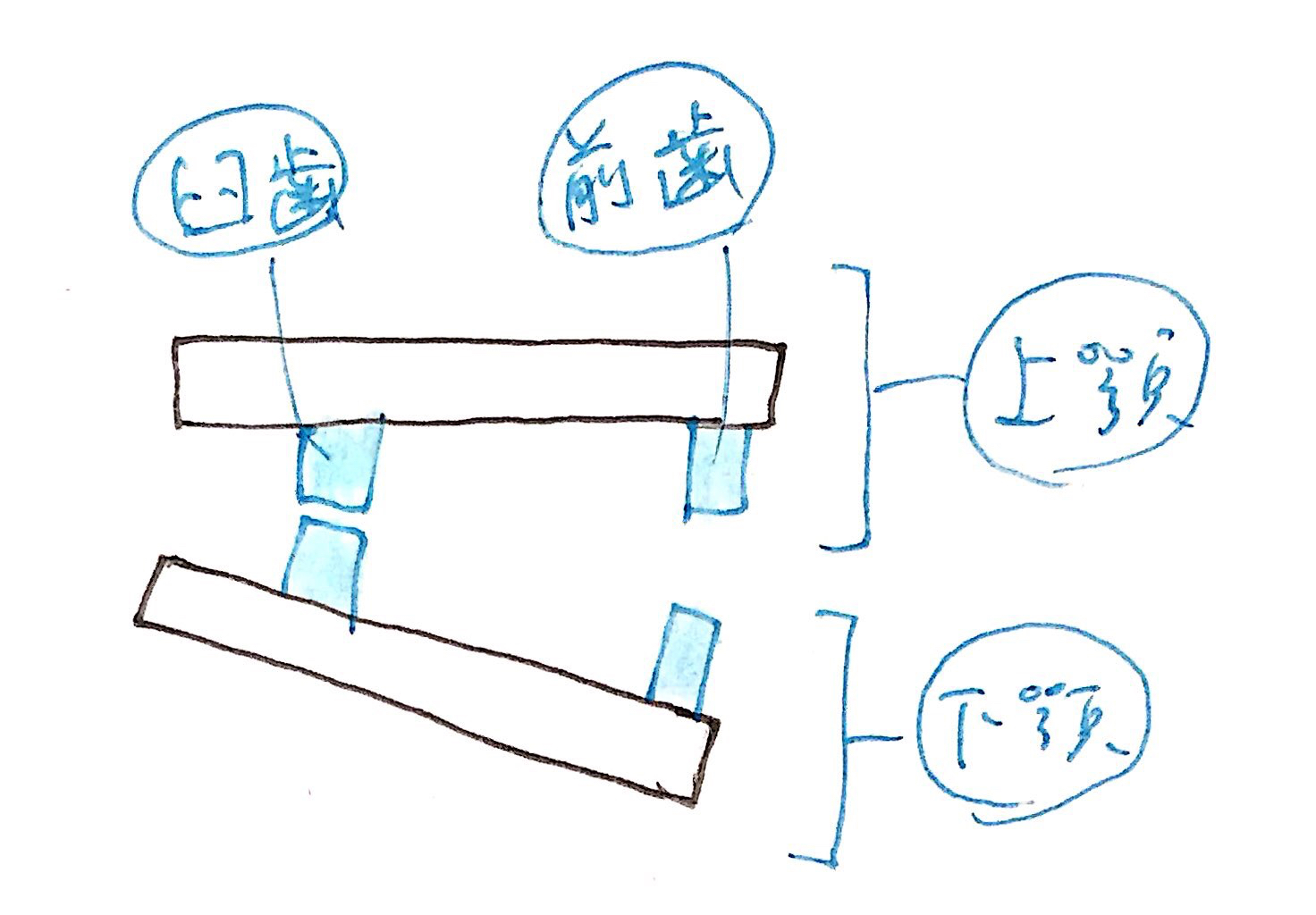

いつも、以下の様な図を書いて考えると、覚えずとも毎回正しく答えられます。

試験中でも必ずかけるように超シンプルな図にまとめています。

Ⅱ級ゴムとⅢ級ゴムの上下的な動きがわかる図

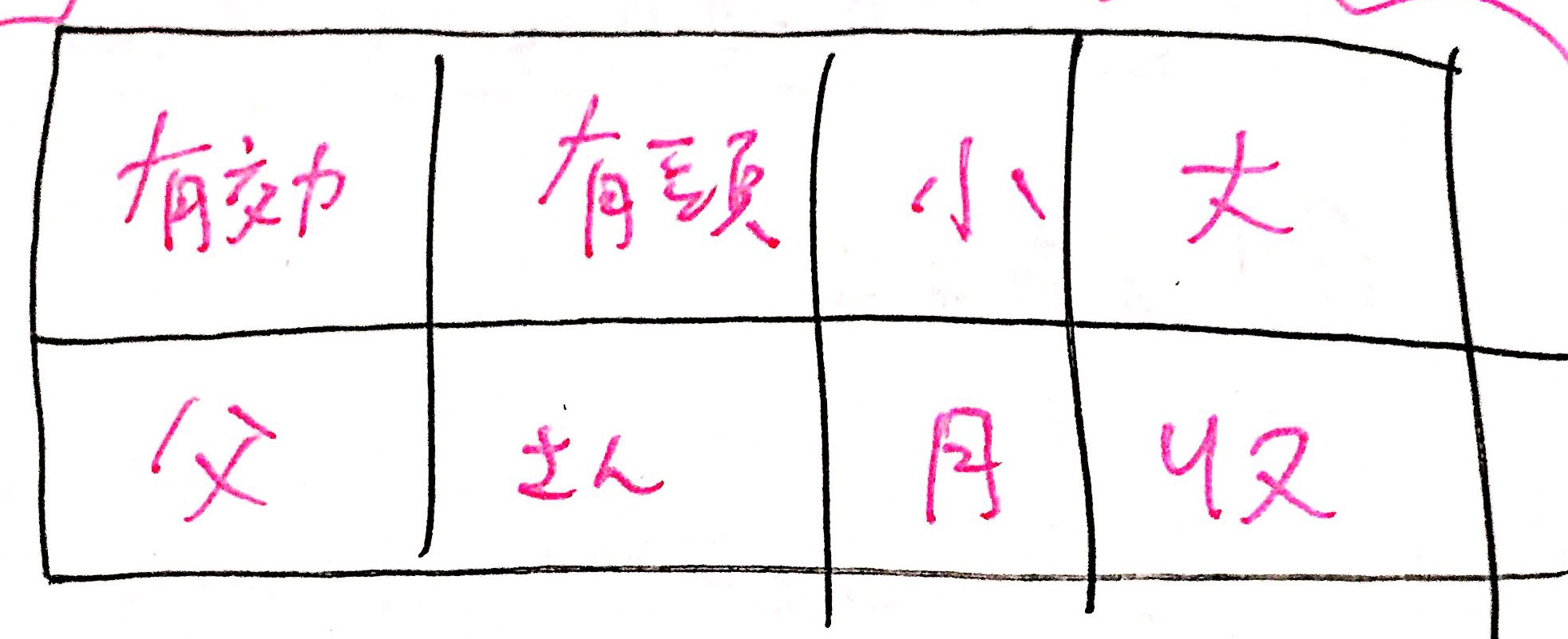

まずはこのような基本の図を書きます。

上下顎の歯槽骨とゴムのかかる前歯と臼歯のみ書いた単純なものです。

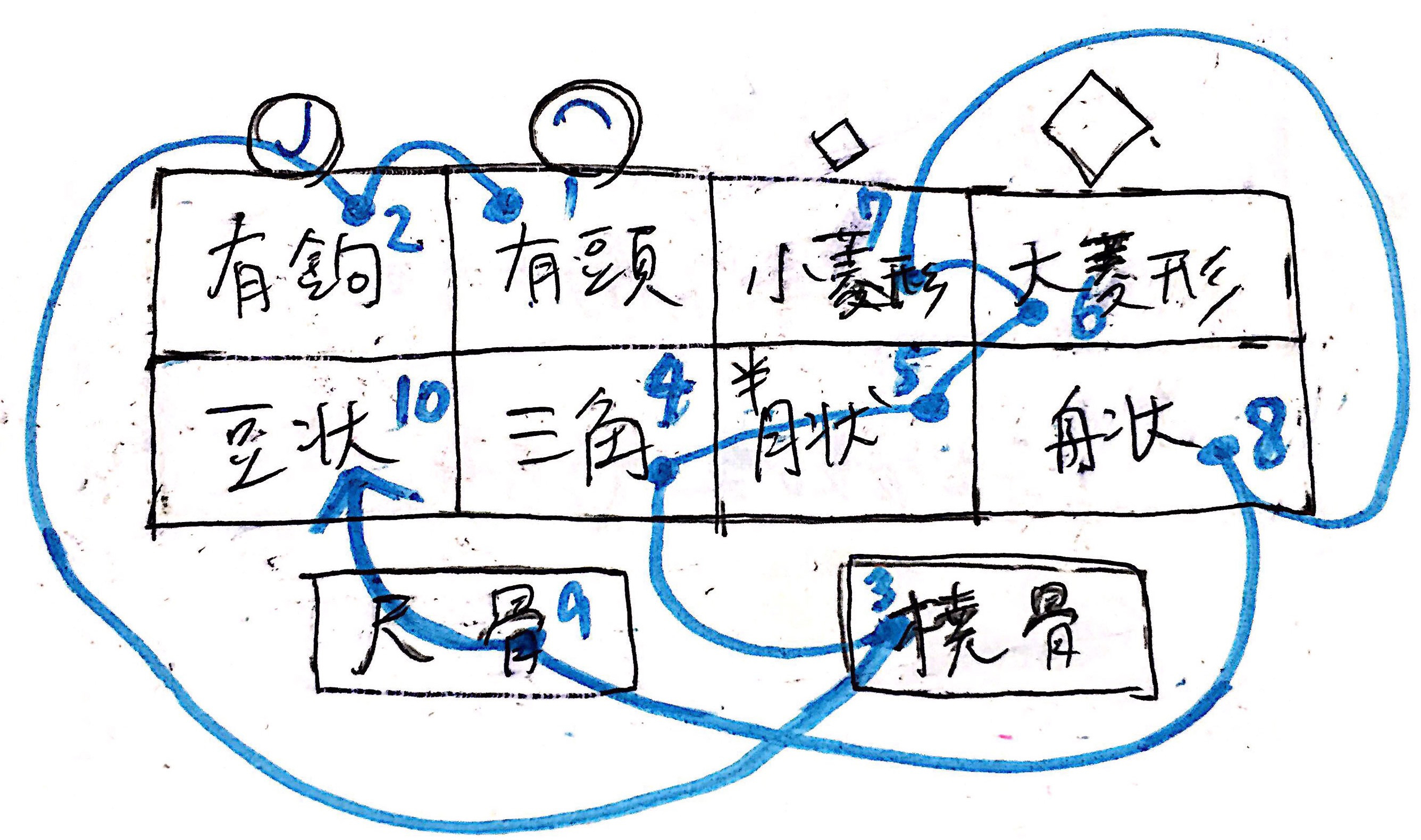

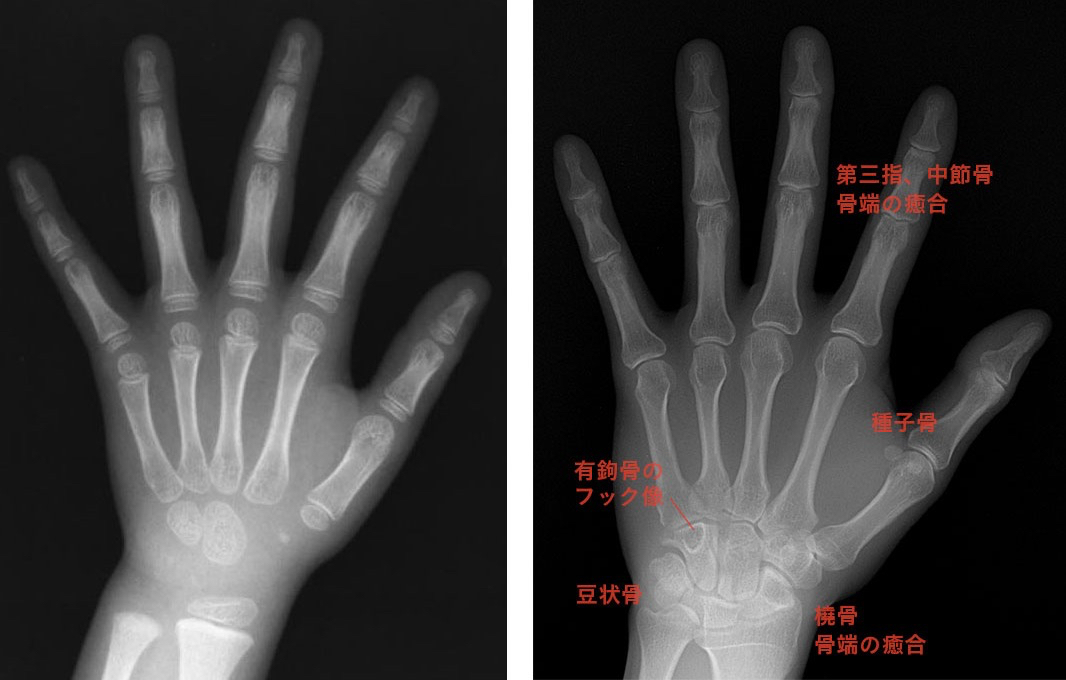

Ⅱ級ゴムの場合

Ⅱ級ゴムの場合は、上図のように歯が挺出します。

その結果、

- 下顎臼歯の挺出→下顎骨の後方回転=下顎下縁平面角の増加

- 上顎前歯の挺出→咬合平面の急傾斜化

が起こります。

上顎でも下顎でも臼歯が挺出すると蝶番の根本に物が挟まったときのように

角度が開く方向に働きます。

つまり下顎下縁平面角が大きくなります。

これはⅢ級ゴムでも同じです。

Ⅲ級ゴムの場合

Ⅲ級ゴムの場合は、以下のように変化します。

- 上顎臼歯の挺出→下顎骨の後方回転=下顎下縁平面角の増加

- 下顎前歯の挺出→咬合平面の平坦化

前述のように下顎の臼歯の挺出は上顎と同じように、

顎を開く方向に作用します。

つまり下顎下縁平面角が増大します。

以下の図がわかりやすいでしょう。

顎骨は顎関節部で、根本が閉じていて、蝶番のような構造になってします。

臼歯が挺出したり、遠心に移動したりすると、

下顎下縁平面角が大きくなり、開咬傾向になります。

この機序は、あらゆる時に登場してきます。

連続抜去法の時、臼歯が近心に移動していくのが、

下顎下縁平面角が小さくなるので、過蓋咬合傾向が深まります。

よって、すでに過蓋咬合の人は連続抜去法は禁忌ですね。

顎間ゴム、前後的な変化だけではなく、上下的な変化もきちんと理解しておさえておきましょう。

今回は以上です。