まずはこの問題をどうぞ!

104B-50, 51

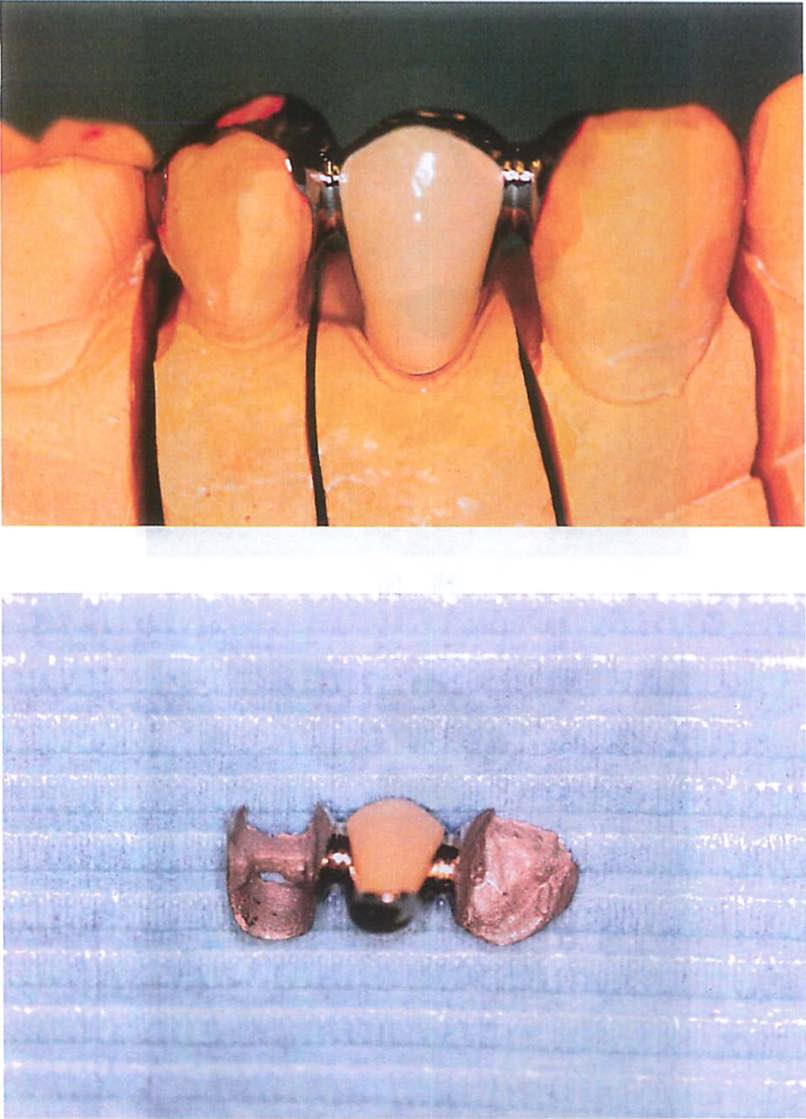

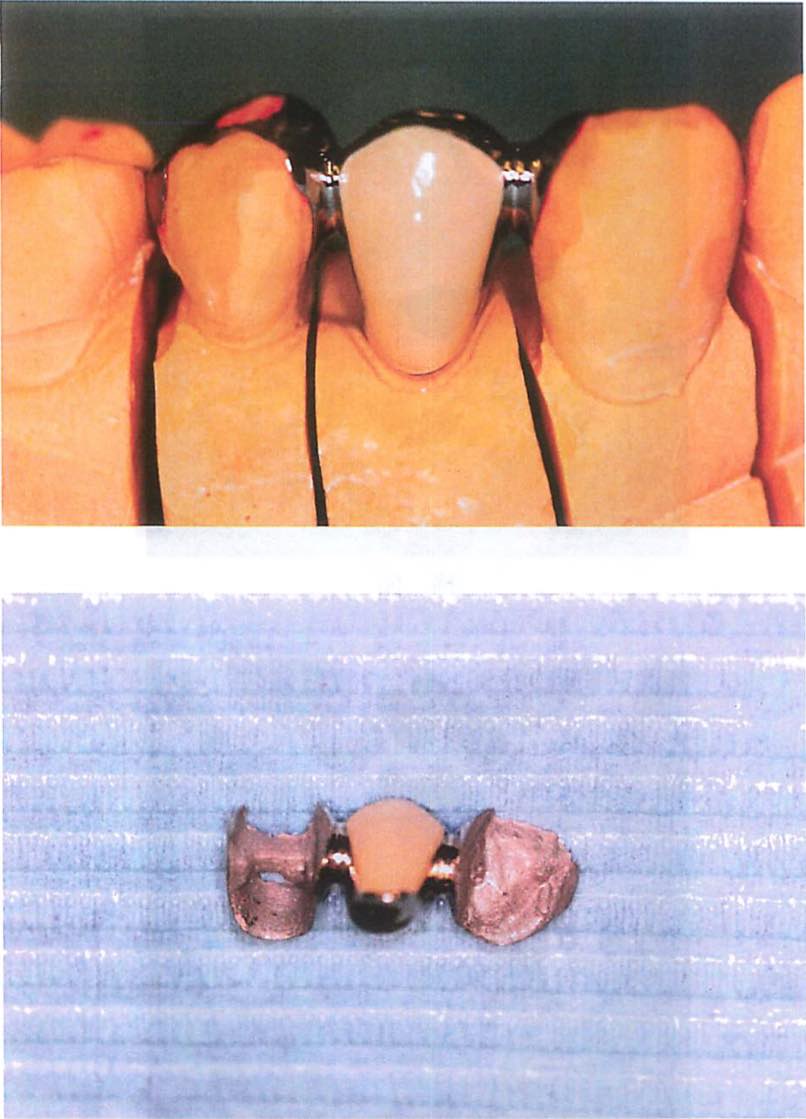

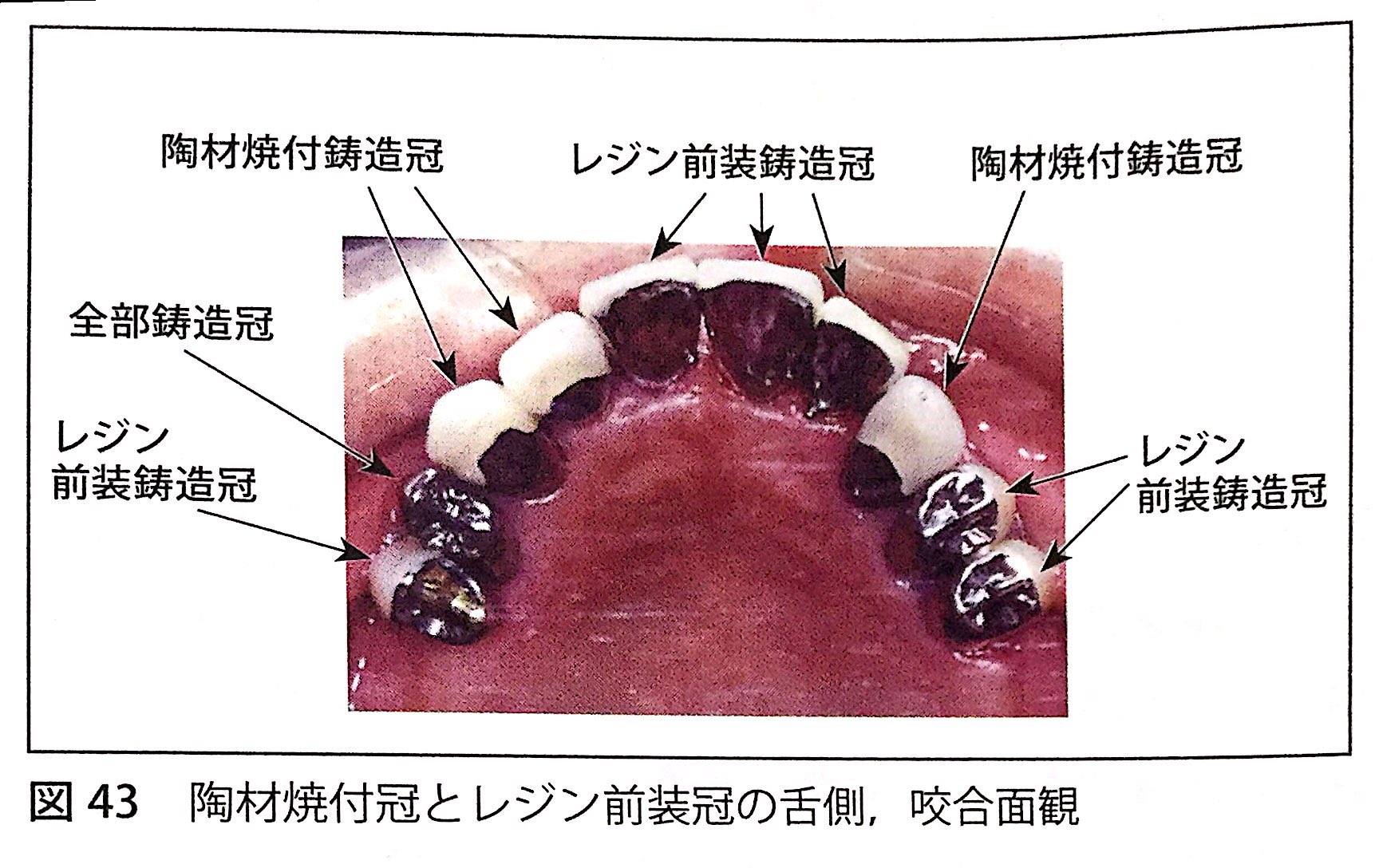

65歳の男性。上顎前歯部の審美障害を主訴として来院した。レジン前装冠によるブリッジを製作することとした。支台歯形成後の口腔内写真と技工中の咬合器の写真とを別に示す。

104B-50

咬合器調節で舌面形態に関わるのはどれか。すべて選べ。a 右側方顆路角

b 左側方顆路角

c 右側方切歯路角

d 左側方切歯路角

e 矢状切歯路傾斜角104B-51

適切なポンティック基底面形態はどれか。1つ選べ。

a 離底型

b 船底型

c 偏側型

d 鞍状型

e オベイト型正答

104B-50:a,d,e

104B-51:c

実際には104B-50は削除になった問題です。こちらは後でじっくり解説するとして、まずは、104B-51を。

104B-51

問題文で、「審美障害」とあるので、「e オベイト」に飛びついてしまいました。問題文に「レジン前装冠」という指定があるので、ここは、迷わずcにいかなければならないところです。1問目が難しいので冷静に解いていくのが大変です。

104B-50

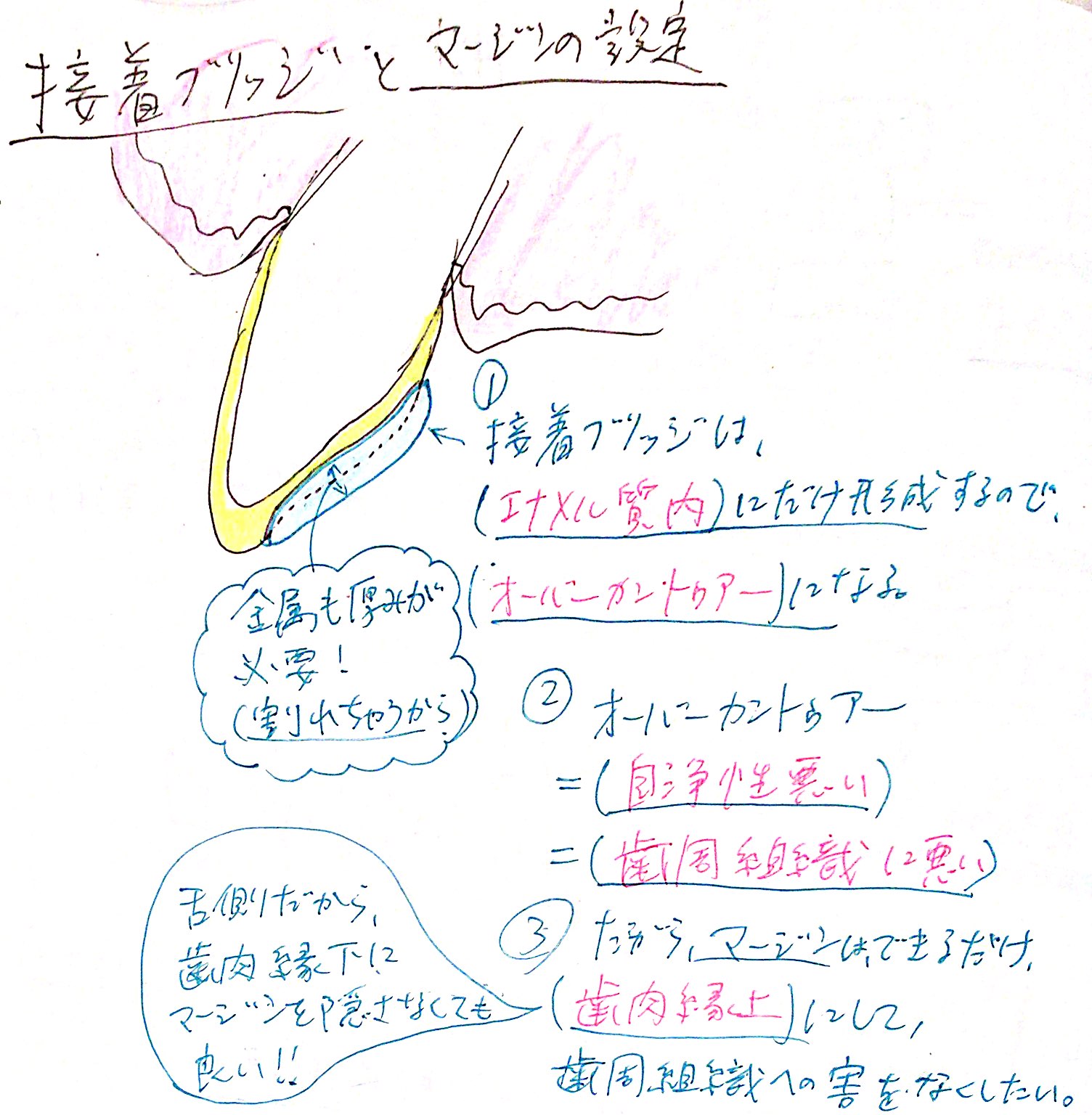

この問題では「左上123のブリッジの舌側面形態は何で決定されるか?」と問われています。大前提として、側方運動時に

- 「顎関節の形」

- 「歯のガイド」

の2つが主に、影響を与えることを理解しなければなりません。まずは「1.顎関節の形」です。

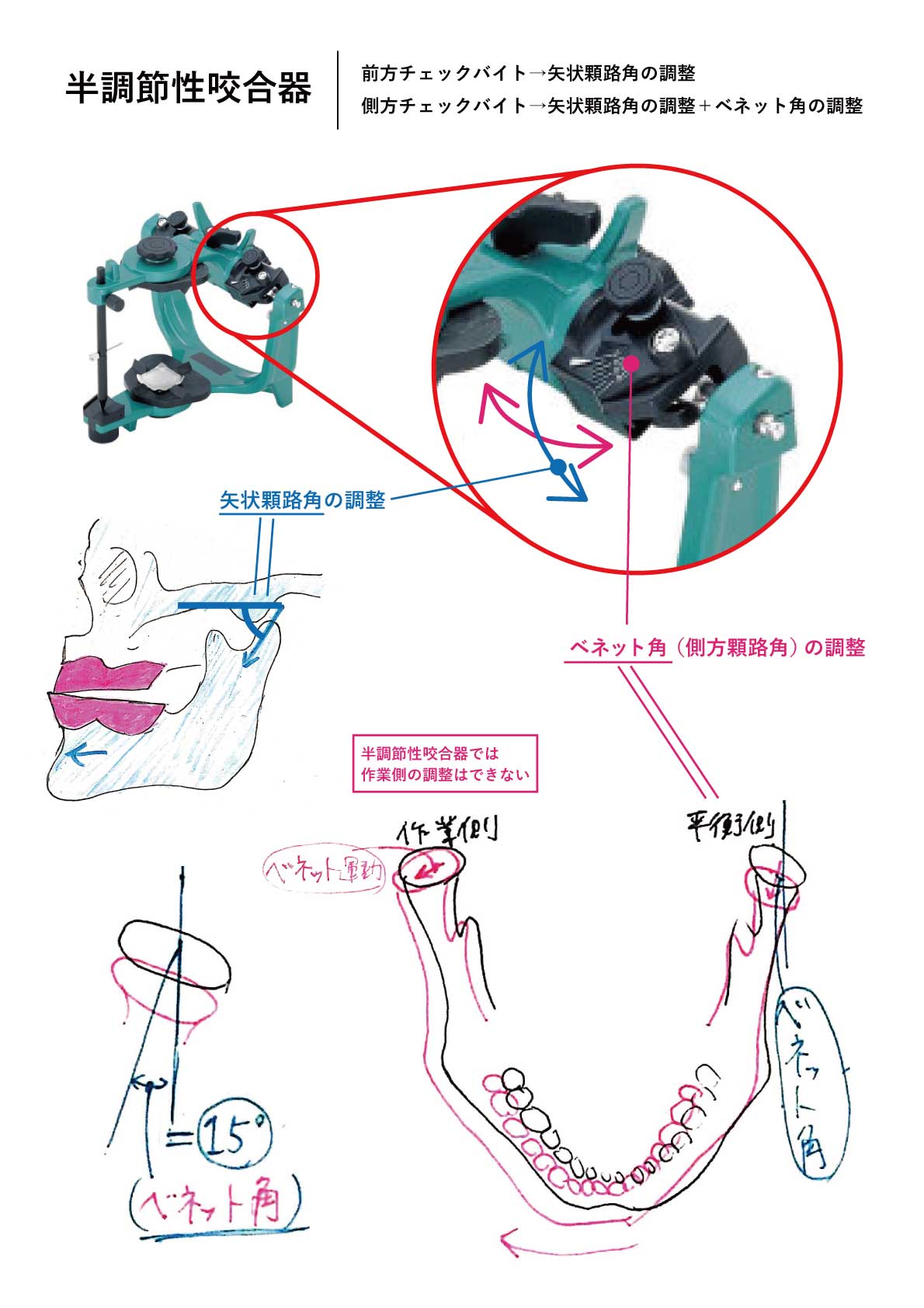

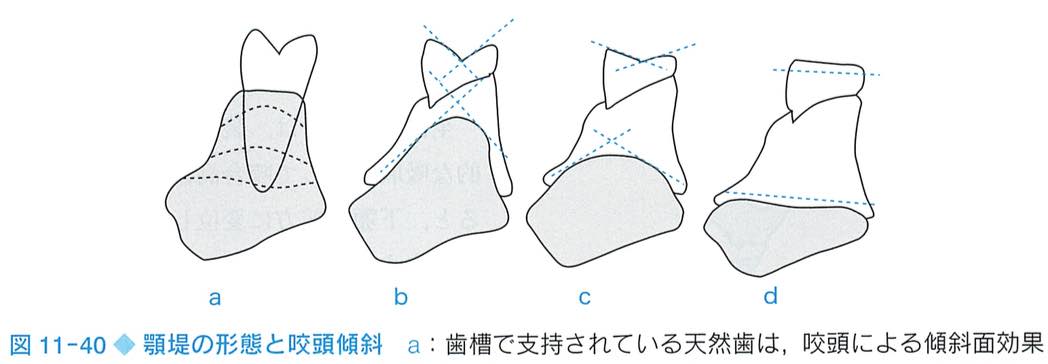

顎関節の形によって、下顎頭の動き方が変わる

顎関節の形で決まってくる角度を「顆路角」と呼び、運動の方向によって名前がたくさんあり、かなりややこしいです。「顆路角」についてはこちらの記事(http://www.kokushi.space/?p=541)で詳しく説明していますので、ぜひ読んでみて下さい。

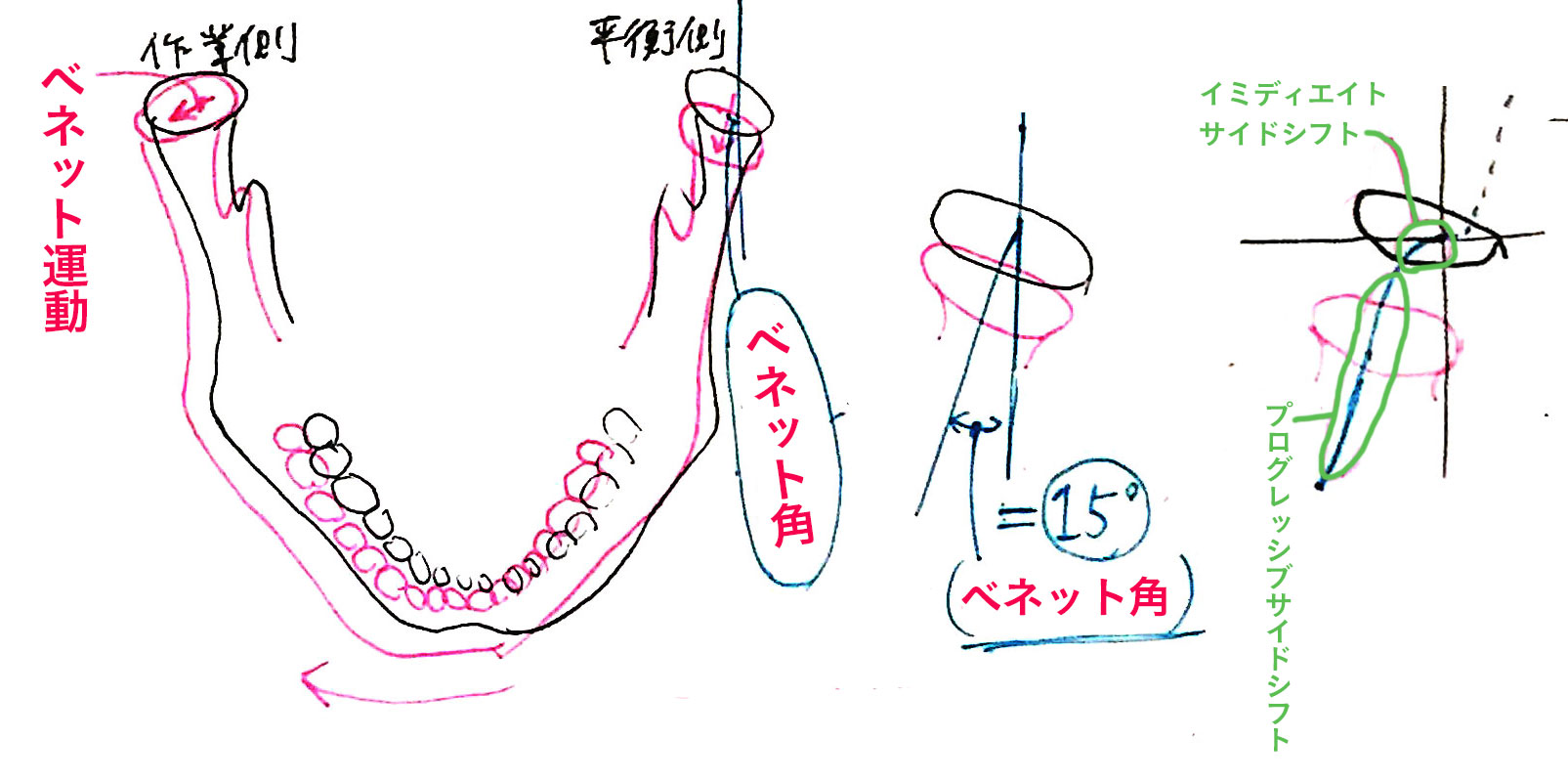

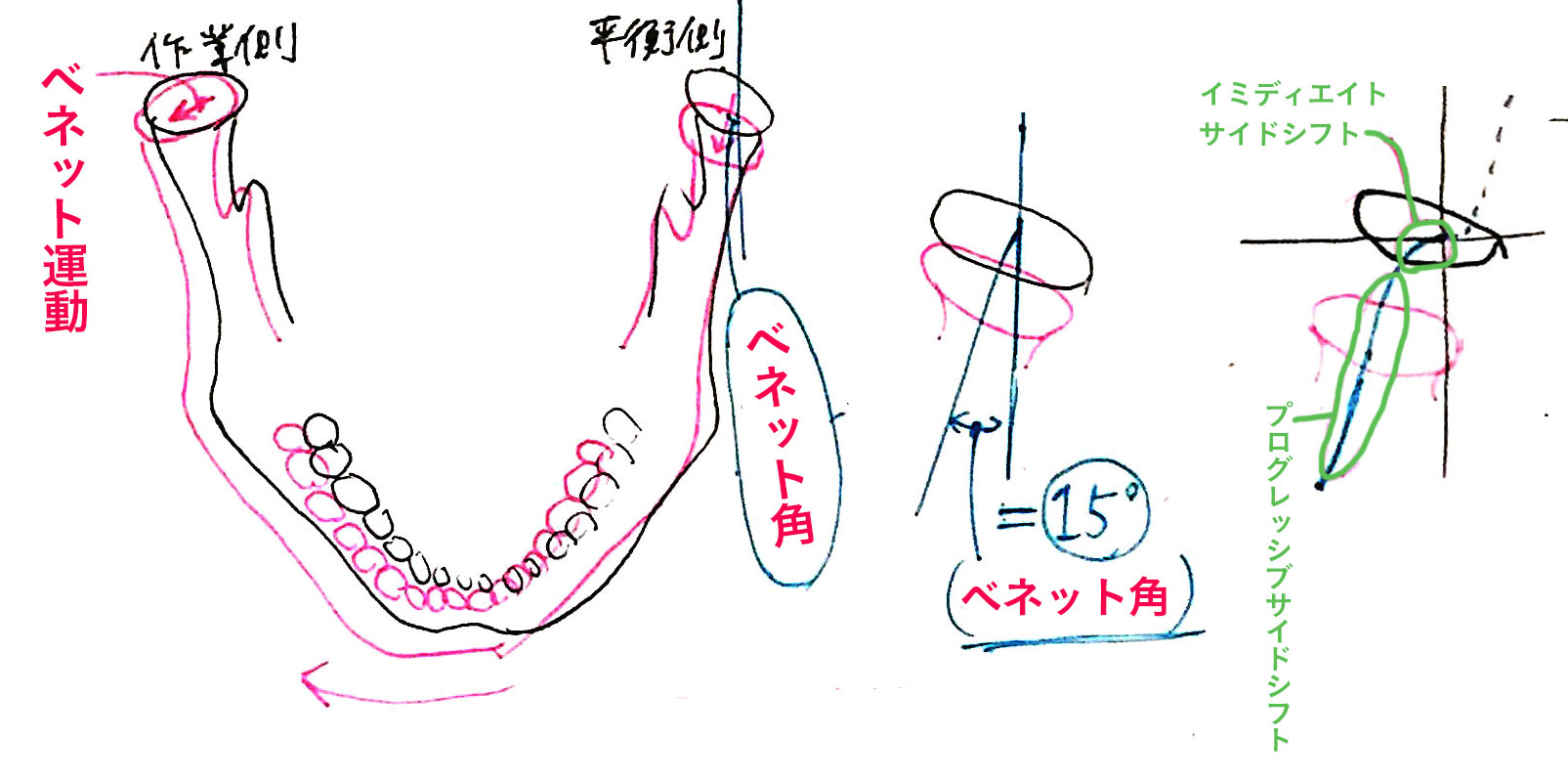

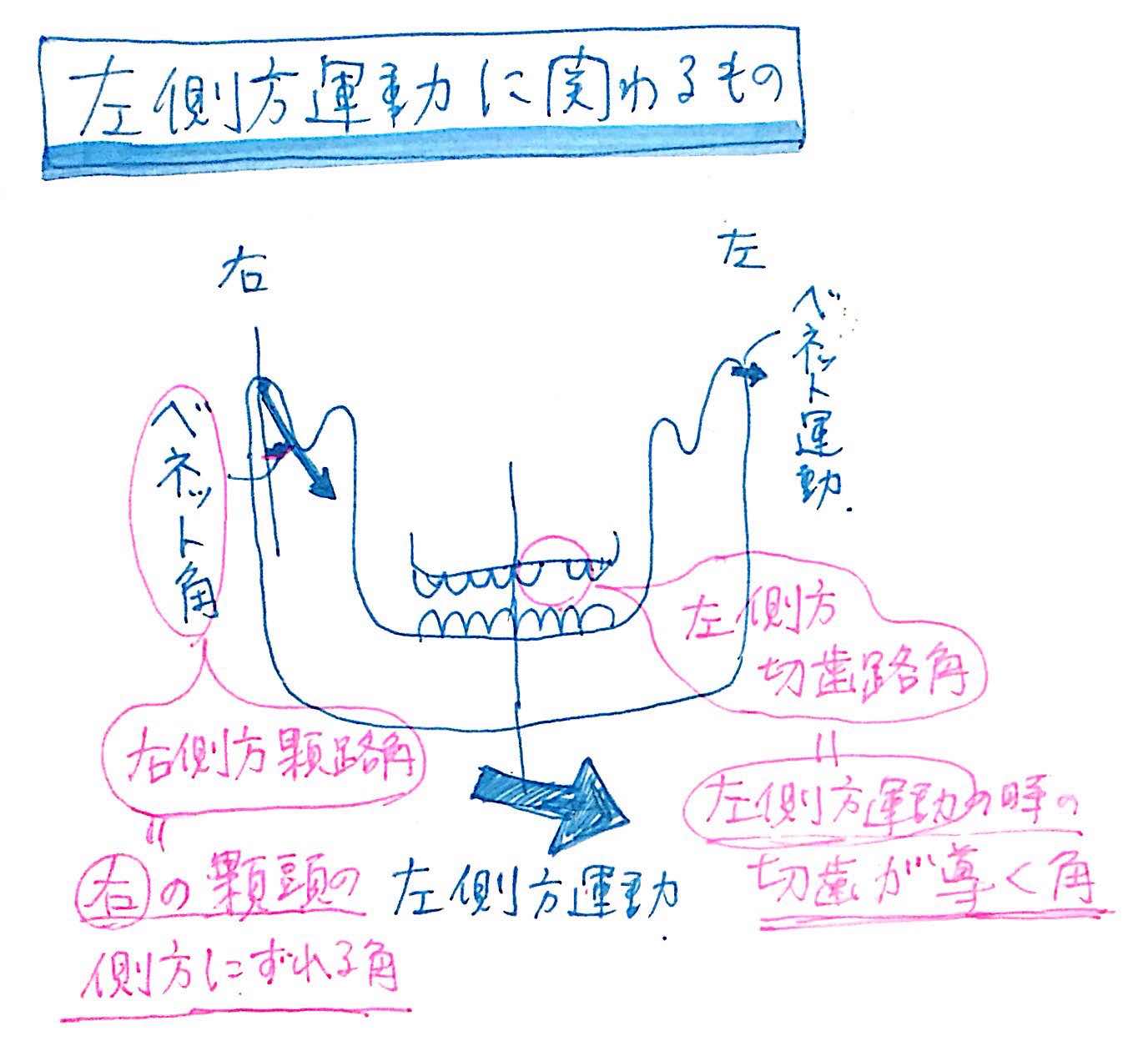

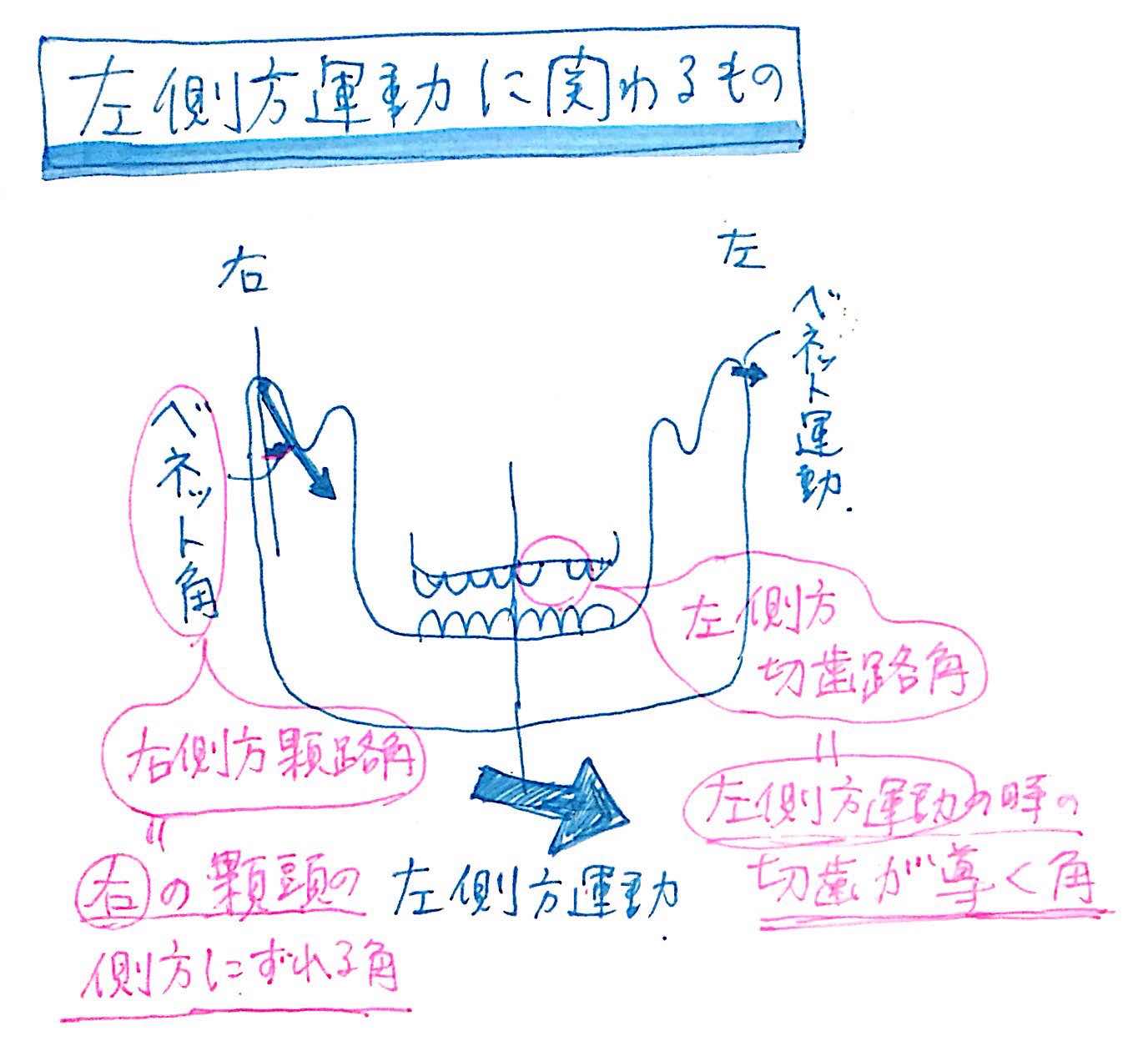

上図のように、右に顎を動かそうとすると、左側=平衡側の下顎頭が沢山動きます。右側=作業側はあまり動きません。このときの左側=平衡側の内側にスライドする角度を「ベネット角」=「側方顆路角」とよびます。ちなみに作業側の下顎等の動きを「ベネット運動」と呼びます。

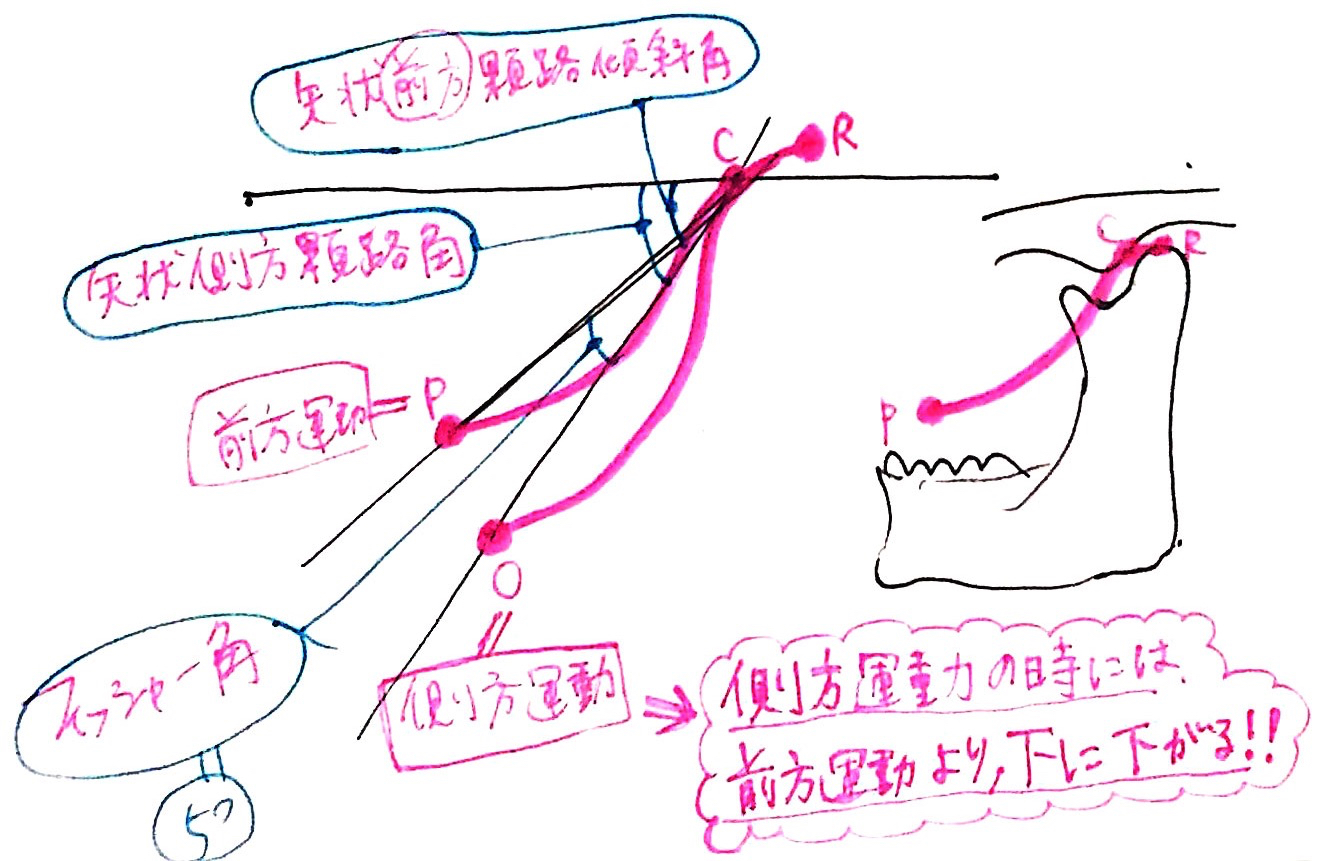

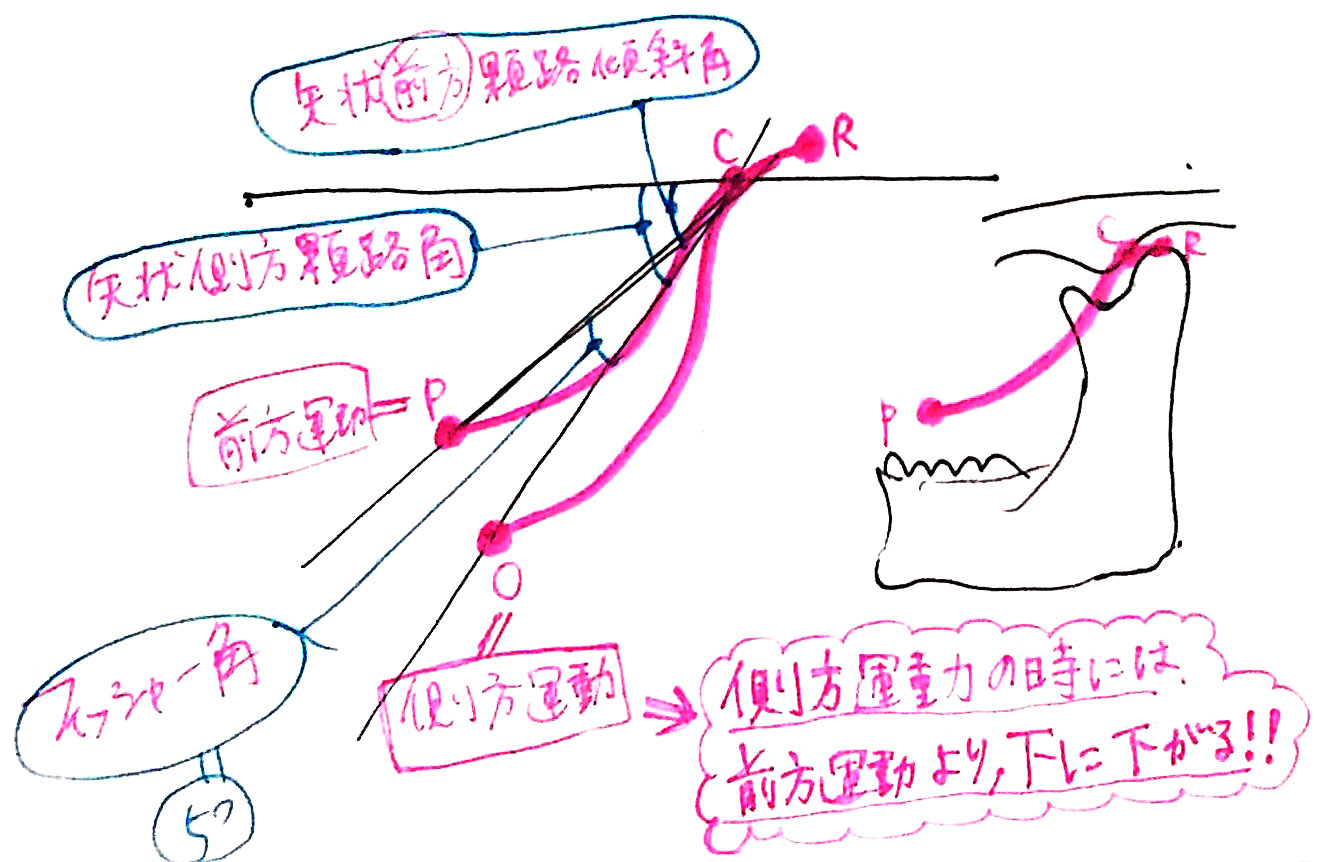

「矢状顆路角」には「前方」と「側方=右と左」の2つがある!

左への側方の顎の運動で、下顎頭は上下にもスライドします。下顎頭が関節結節に誘導されて動きますからね。この時の下顎頭の下方にスライドする角度を「矢状側方顆路角」といいます。

前方運動のときも同じように、下方にスライドしますが、この時の角度は「矢状(前方)顆路角」と呼びます。前に動くときと横に動く時では、下方へのスライドの角度に差があって、普通は側方に動かした方が前方運動時より下にさがります。この(側方運動の時のスライド角度)から(前方運動の時のスライド角度)を引いた角度を「フィッシャー角」と呼びます。矢状顆路角に2種類あるということが重要なポイントです。

顎を左に動かすと、、、

今回の問題の場合は、顎を左に動かしたときに、下顎の歯が、上顎の前歯ブリッジ(⊥123)と当たります。右に動かしたときは、上顎前歯ブリッジ(⊥123)に接触しません(平衡側なので)。よって、顎を左に動かした時に、関係するのは右側の顎関節の移動する角度です。つまり「a 右側方顆路角」です。

引き続き「2.歯のガイド」についても考えてみましょう。

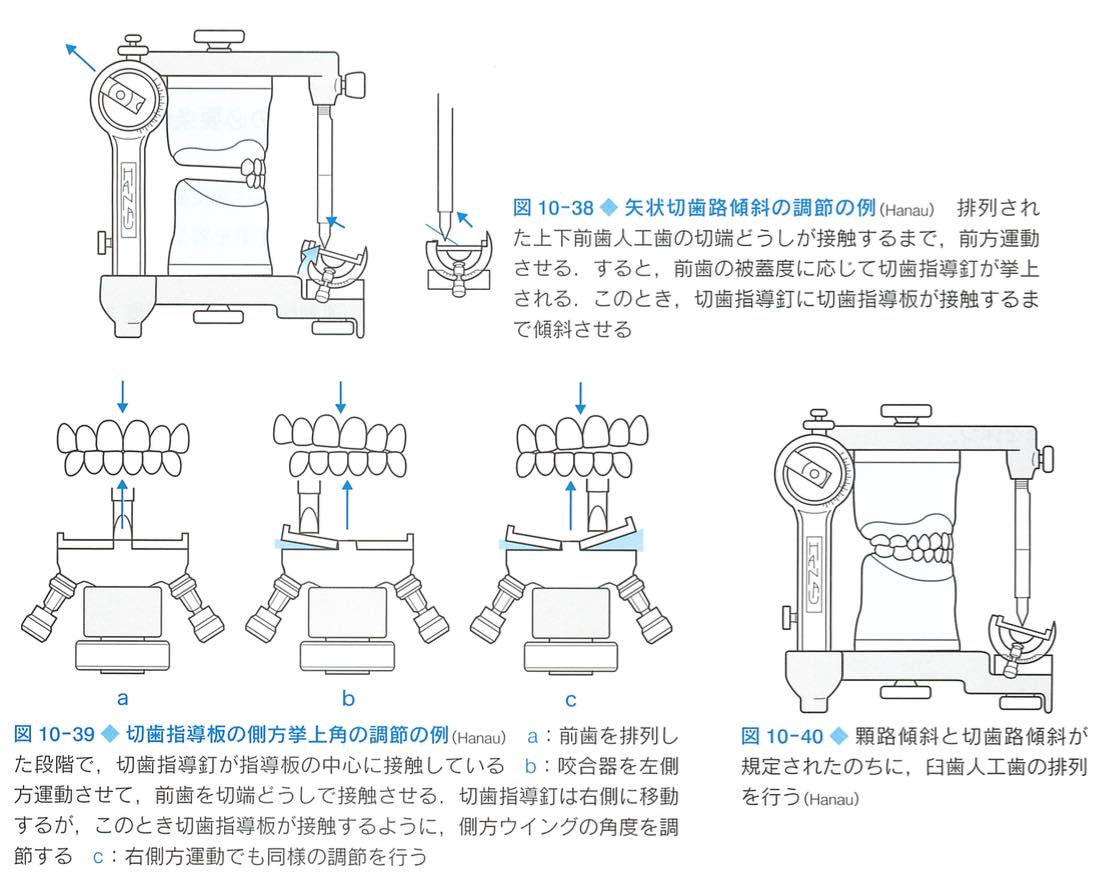

「切歯路角」にも「先方」と「側方=右と左」の2つがある!

顎を左に動かした時、右側の顎関節でも運動が影響受けますが、もう一つ、歯どうしがスライドするので、その部分でも運動が影響を受けます。これを「歯のガイド=誘導」といいます。理想的な天然歯列では、左側に顎を動かすと、左側の下顎犬歯が上顎犬歯の舌側面をすべって、歯が離開していきます。これが「犬歯誘導」です。今回は義歯ではなくブリッジなので、フルバランスドオクルージョン(平衡側とかもガイドが発生する)ではなく、「犬歯のみの誘導」や「グループファンクション=作業側の複数歯のガイド」を目指します。

前方運動では、おもに切歯がガイドして、顎の運動を決めていきます。このときは前歯の舌側面の角度でスライドしていくので、この角度を「矢状切歯路角」と呼びます。

側方運動でも、切歯や犬歯にガイドされますが、この時、上図のように、「左側方運動」で左側=作業側の前歯でガイドされるときの切歯路角は「左側方切歯路角」といいます。顎の運動は左なのに、「顆路角」では「右側方顆路角」で、「切歯路角」では「左側方切歯路角」で逆になるんです。うーん、むずかしい!

ということで、問題に戻りますが、「左側方運動で影響があるのは?」という問いなので、

- 右側方顆路角

- 左側方切歯路角

- 矢状切歯路角

が正答になります。「顆路角」と「切歯路角」で左右が逆に生ることをしっかりとつかんでおきましょう。

今回は以上です。

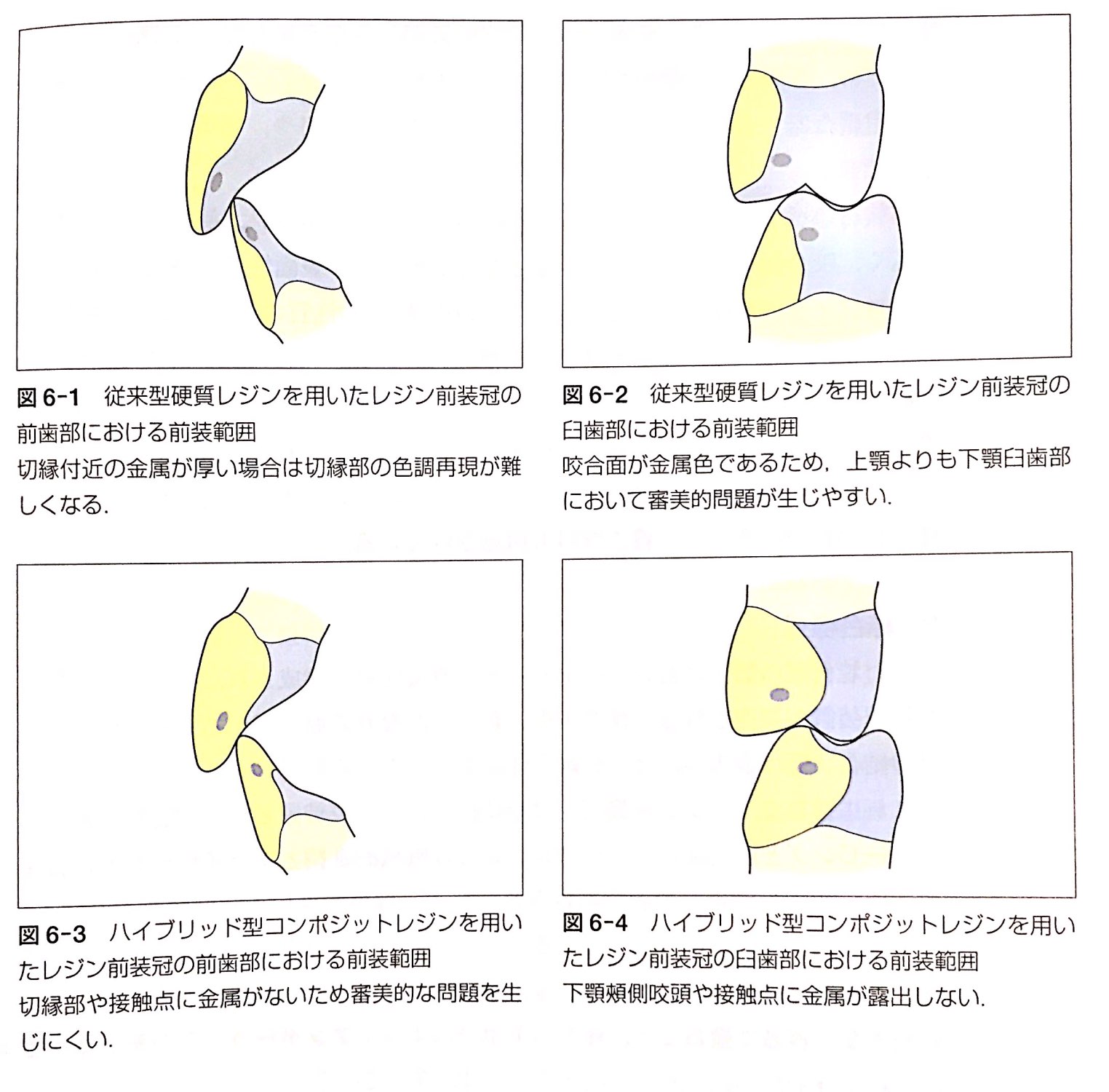

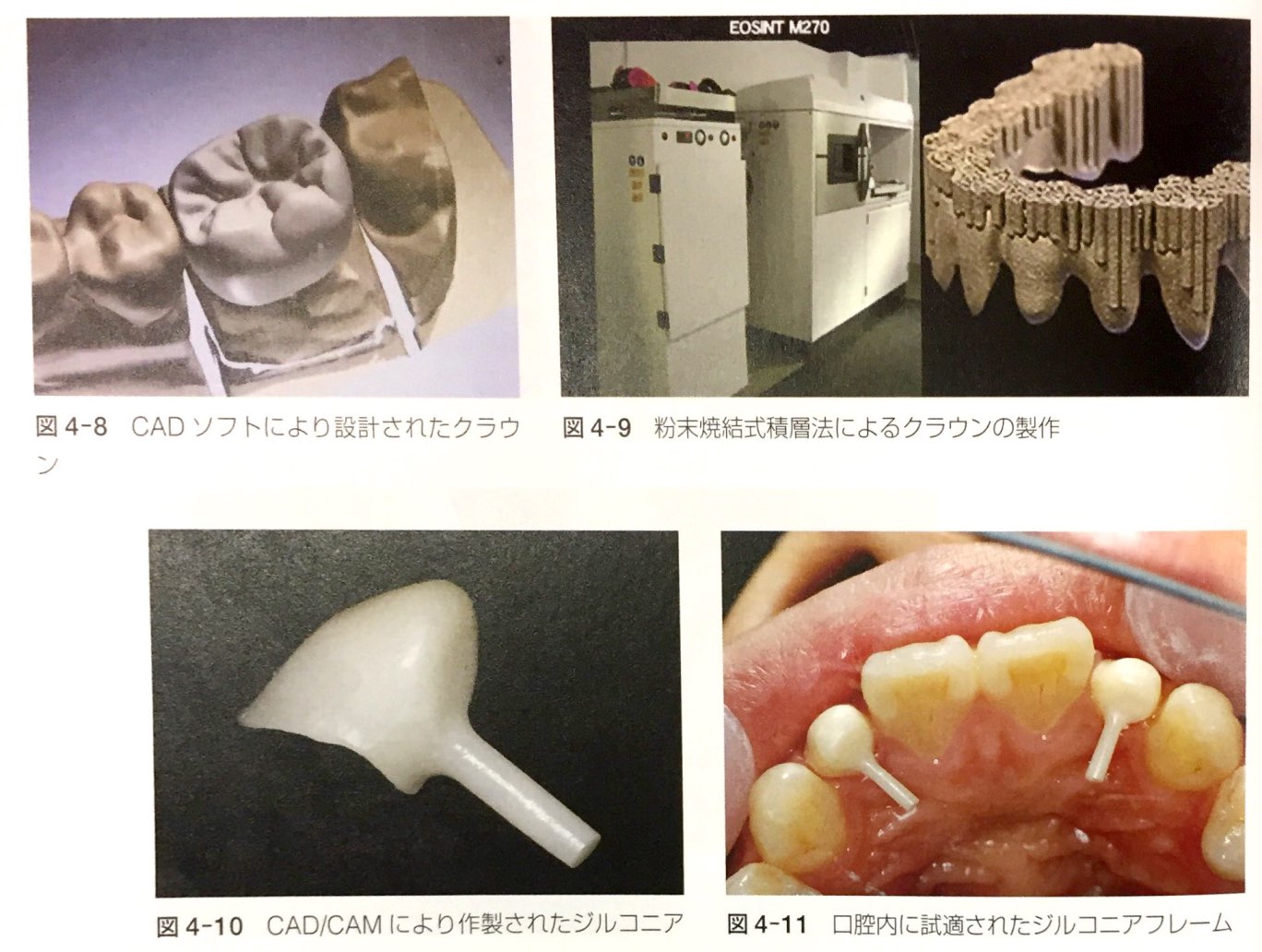

おすすめのクラブリの教科書

冠橋義歯補綴学テキスト 會田雅啓 ★★★

教科書系ではこちらの本が、一番です。写真も多いですし、説明が、医歯薬出版のクラウン・ブリッジ補綴学よりも丁寧です。初めてクラウン・ブリッジを学ぶ人、苦手でよくわらないなーというひとはまずはこちらの本を読んでみてください。イメージ湧きやすく、おすすめです!この本を教科書に使っている大学もあります。

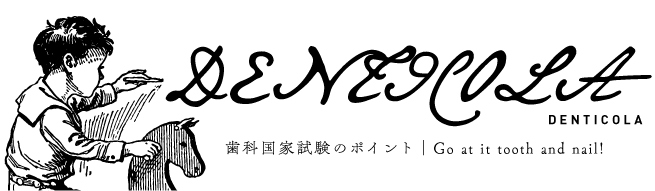

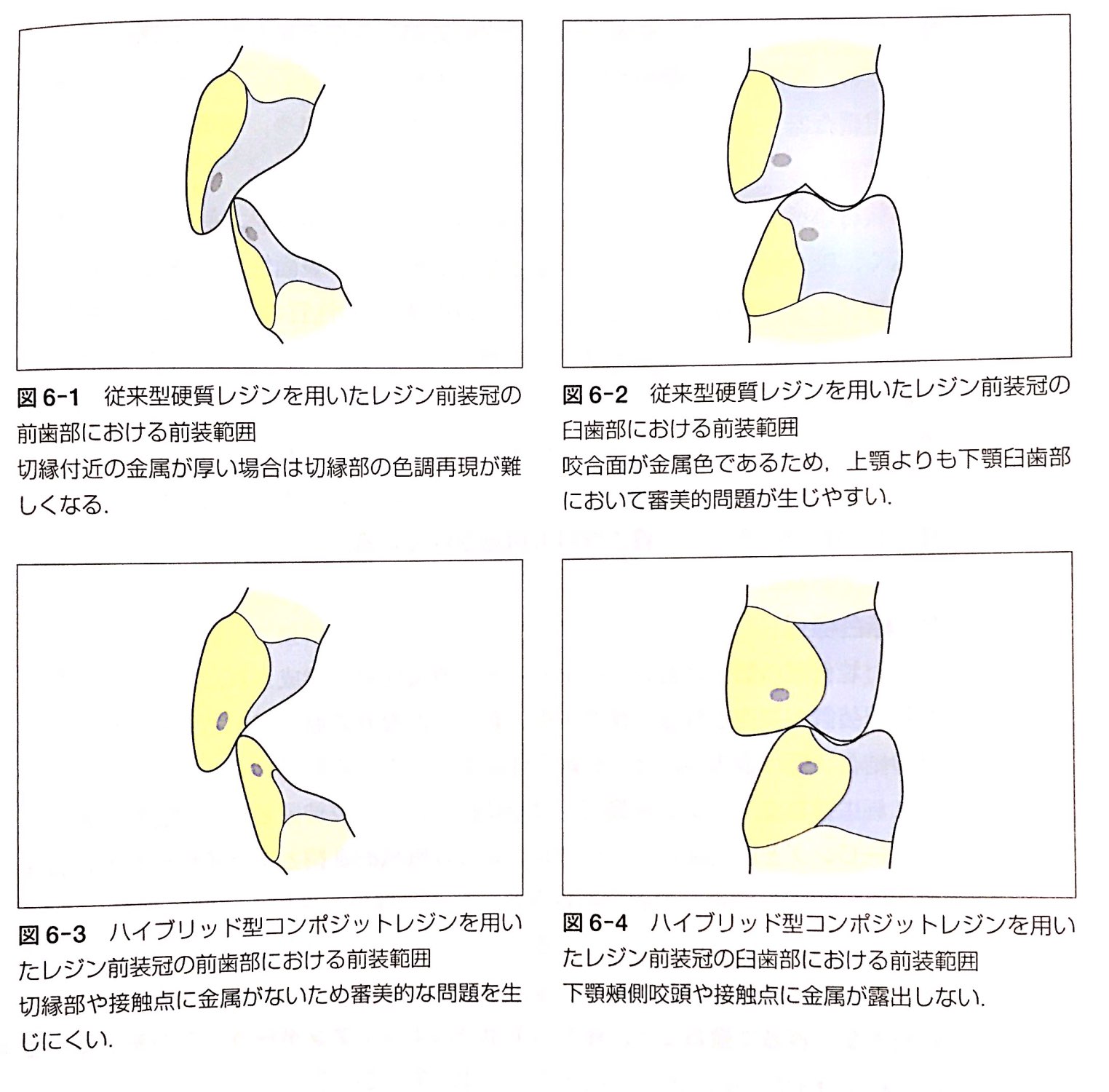

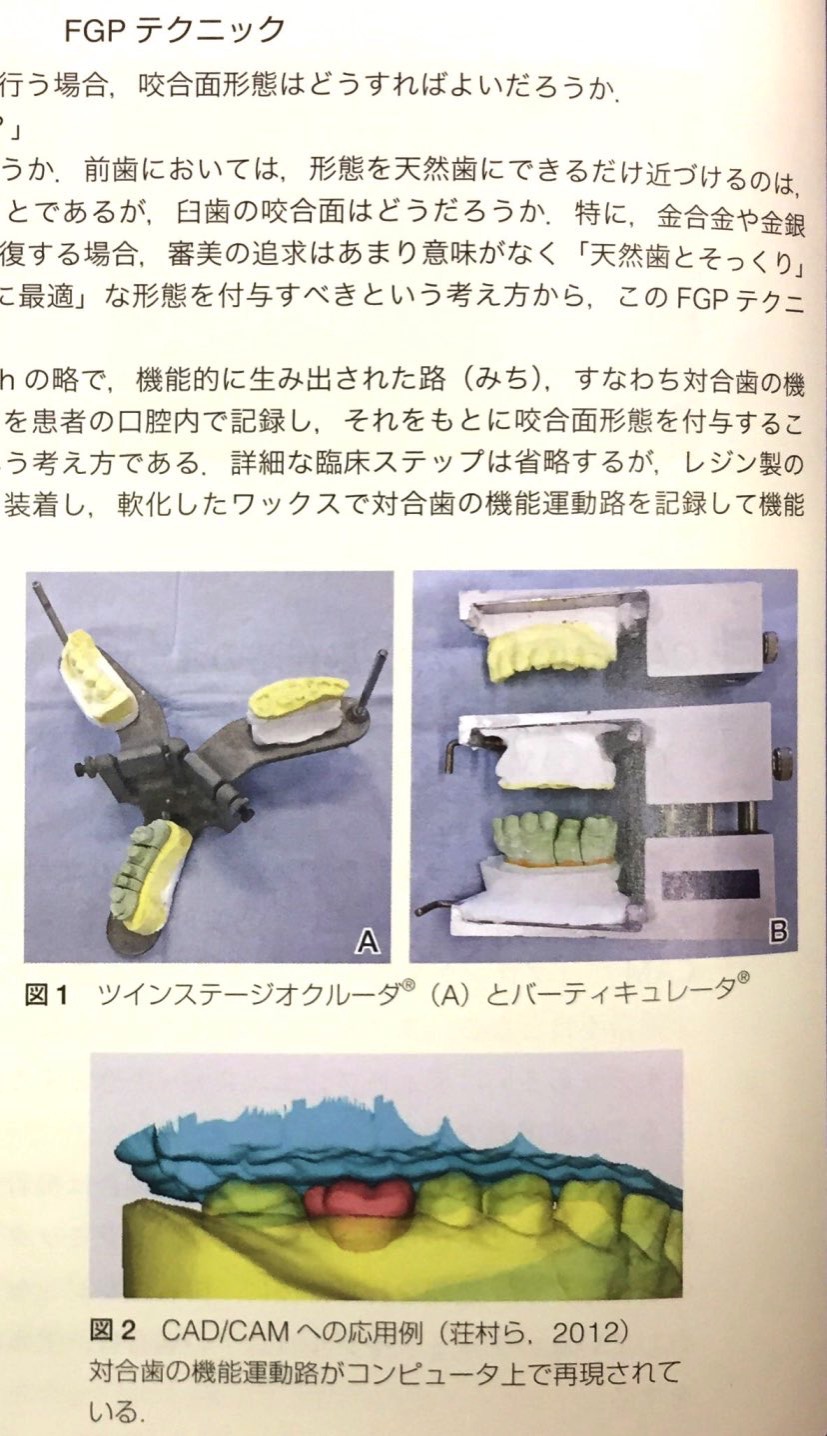

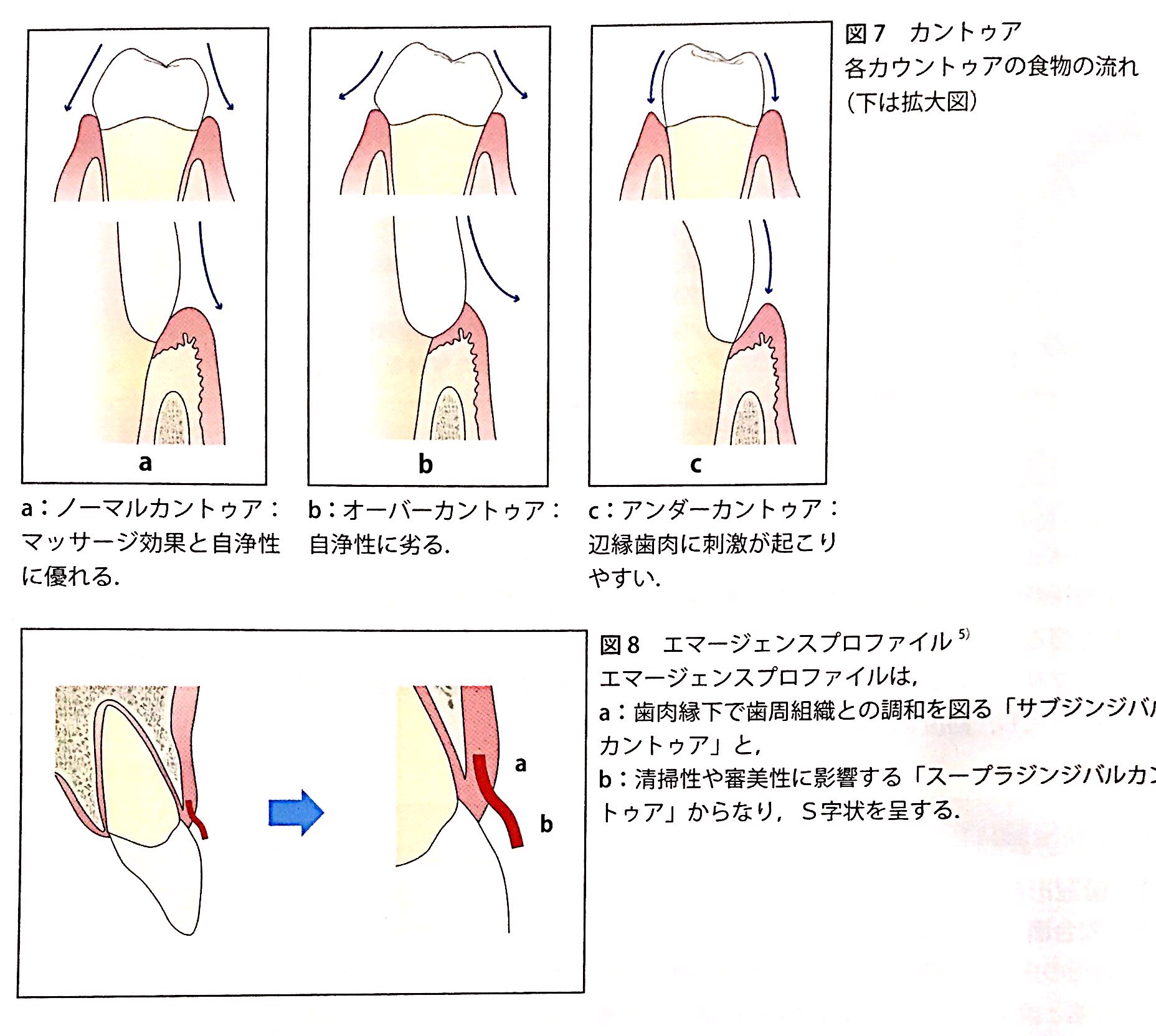

↑冠橋義歯補綴学テキスト 永末書店 より

↑冠橋義歯補綴学テキスト 永末書店 より

目で見る咬合の基礎知識 2002月刊歯科技工別冊 ★★★

この本もすごいです。咬合様式、犬歯誘導やグループファンクション、フルバランスドオクルージョン、リンがライズドオクルージョンなどかなりイラストでわかりやすく説明されています。咬合のややこしいところ、教科書で文章でしか説明されていない部分がことごとく大きな図やイラストで解説されています!技工士用の解説なので、専門的に深いところも優しい表現でわかりやすくかかれています。

クラウンブリッジの臨床原著第4版 ★★★★

補綴科の先生はみんなこの本をもっていますよね。アメリカの歯学部、いや英語で歯学を学んでいる学生が、必ず買っている教科書です。英語版はもう6版とかだいぶ進んでいるので、英語が読める人はそちらを買うほうがよいですが、まずは日本語で。高いですが、疑問に思うことなど片っ端から書いてあって、読むと解決すること多かったです。学生にはオーバースペックかな、と思いましたが、思い切って買ってしまいました。結果、基本的な部分の理解が深まって良かったと思います。このあたりの知識は、将来に渡ってつかっていく知識なので、先行投資と考えれば全然ありなんじゃないかと。

クラウンブリッジ補綴学 医歯薬出版社 ★★☆

国家試験のスタンダードといえば、王者、医歯薬出版株式会社のシリーズです。110〜112回を受けられる方は、クラブリの教科書、1つ古い第四版を購入していると思います。実はクラブリの教科書は2014年に第五版が新しく出版されています。

今回の改訂で結構、重要な改訂があったので、興味あるかたはこちらの記事もよんでみてください。http://www.kokushi.space/?p=1010