今日はこの問題です。

107C-44

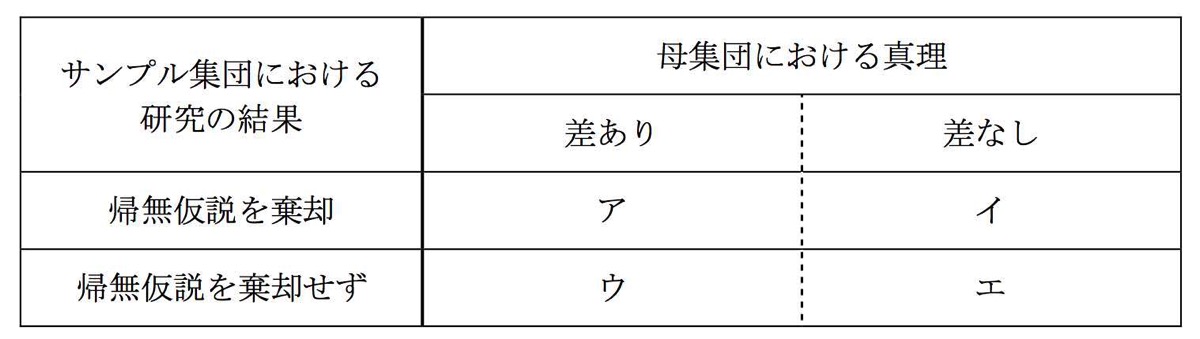

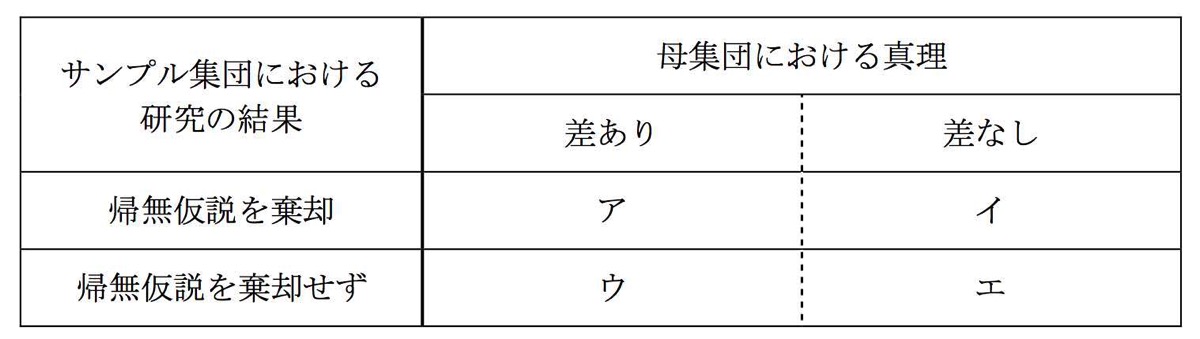

研究を行ったサンプルにおいて、 2 群間の差を統計的に検定した結果と母集団に おける真理との関係を表に示す。

第 1 種の過誤はどれか。 1 つ選べ。

- ア

- イ

- ウ

- アとエ

- イとウ

正答 イ

「第一種過誤」「第二種過誤」の考え方

- 帰無仮説を立てて統計の判定するとき、ミスが2つある

- 1.帰無仮説を棄却できた=差があると判定されたが、実際には差がなかったミス =表のイ

- 2.帰無仮説を棄却できなかった=差がないと判定されたが、実際には差があるミス =表のウ

- 研究者は普通「差がある」ことを目指して研究しているので、「1」のミスを犯しやすい

- よって、無理やり差があるように判定してしまうミスを「第一種過誤」とした。

- 本当は差があるのに、差を見いだせなかったミスは「第二種過誤」で、実際はあまり起こらない。

全然違いますが例え話

「あわてんぼうのα、ぼんやりβ」

ネット上で、このような覚え方を見つけました。「第一種過誤」を「αエラー」ともいうのですが、「α」をあわてんぼうの「あ」とかけて、あわてんぼうで、本当はない、2集団の差異をあるように判定してしまう。という論理です。

一方「第二種過誤」は「βエラー」ともいいますが、「ベーター」をぼんやりとかけて、ぼんやりのβとしています。こちらも、ぼんやりしていて、本当はあるはずの貴重な2集団の差異!を見逃してしまう様をいい現しています。秀逸な覚え方だと思いました。

- 第一種の過誤:αエラーとも言う。有意差がないのに、あるとしてしまう過誤。

- 第二種の過誤:βエラーとも言う。有意差があるのに、ないとしてしまう過誤。

αエラ―は、あわてて有意差がないのに、あると判定してしまうこと。

βエラーは、逆に有意差があるのに、ぼんやりしていて見逃してしまうこと。

歯科医師国家試験の統計学

歯科医師国家試験では正直、本当にあっさりしか統計的な知識を問われません。上記の第一種過誤と第二種過誤は結局削除になってしまいましたし、実績としては、

- 平均値、中央値、最頻値、標準偏差、累積度数分布などの基本用語

- 標本の抽出の仕方

- t検定

- F検定

- カイ二乗検定

帰無仮説と対立仮説

あとは、すごく基本的な用語「帰無仮説」と「対立仮説」ぐらいはおさせておきたいです。つまり、統計的にここに差がある!って判定をしたい、証明したいときには、思っているのとは逆の「帰無仮説」をたて、それが確率的にありえないから、「対立仮説」=思っている通りの結果が正しい、という風に証明する。のが作法になってします。同じである!というのを否定する、方が、違います!と証明するよりも楽なんです。

なので、「帰無仮説を棄却」は予想が当たって、嬉しいことです。多くの場合は。

確率的に、あり得ない、というのは有意水準を5%や1%でとります。つまり、A小学校=フッ化物洗口ありの生徒のう蝕増加数とB小学校=フッ素なしのう蝕増加数に差がない!と計算してみて、それが5%でしかなりたたない。と証明すると、それは差があるんじゃない?ということになります。だって20回に1回しか差がない!というふうに結果がでないんだから。

おえておくべき検定法

1.t検定

- 母平均の差の検定。

- 2集団の平均値が同じくらいかどうか。

- DMFT指数(1人平均う蝕数)が地域間でさがあるか、など

2.F検定

- 2つの母分散が等しいかどうか

- 2つの集団のばらつき具合が同じくらいかどうか

- 分散!とくればF検定!と覚えましょう

3.χ2検定(カイ二乗検定)

- A|独立性の検定

- B|適合度の検定=期待値が実際の値と適合しているか

を確かめる時に使います。

2変数についてのクロス集計表(2✕2の表)に基づき、2変数間に関連があるのかどうかを検定します。薬を飲んだ、飲まない、と副作用がでた、でない、の表を作って、そこに差があるのかどうか、関係を調べたりします。

今回は以上です。

統計学おすすめの本

完全独習 統計学入門 小島 寛之 ★★★

統計学は大学院行く人は早くから基本的なところは理解しておいたほうがよいです。実験では必ずと行っていいほど使います。実験のデザインやそもそもの発想のところにも関わってくるので、興味のある人は勉強しましょう。こちらは非常にわかりやすく、本当に1人で勉強できる感じでした。

マンガでわかる統計学 高橋 信 ★★☆

統計学を専門としてない人で、一般人とか経営者として、教養の範疇で統計を知りたい人向け。大学・大学院レベルの教養としてもよいでしょう。大学院で専門にやる人には足りないと思います。

漫画でわかりやすく解説してあります。凄くイメージしやすいです!歯科医師国家試験でも問われる統計の基本的な内容を丸暗記してしまっていて、イメージだけでもつかめるようになりたい!という人にもぴったりです!