テスト中にさっと描けるイラストで複雑な暗記物を簡単にやっつけることができるようになります。まずは以下の問題を解いて下さい。

104C-105

発症時に血圧が低下するのはどれか。2つ選べ。a 過換気症候群

b 血管迷走神経反射

c アドレナリン過敏症

d メトヘモグロビン血症

e アナフィラキシーショック正答 b, e

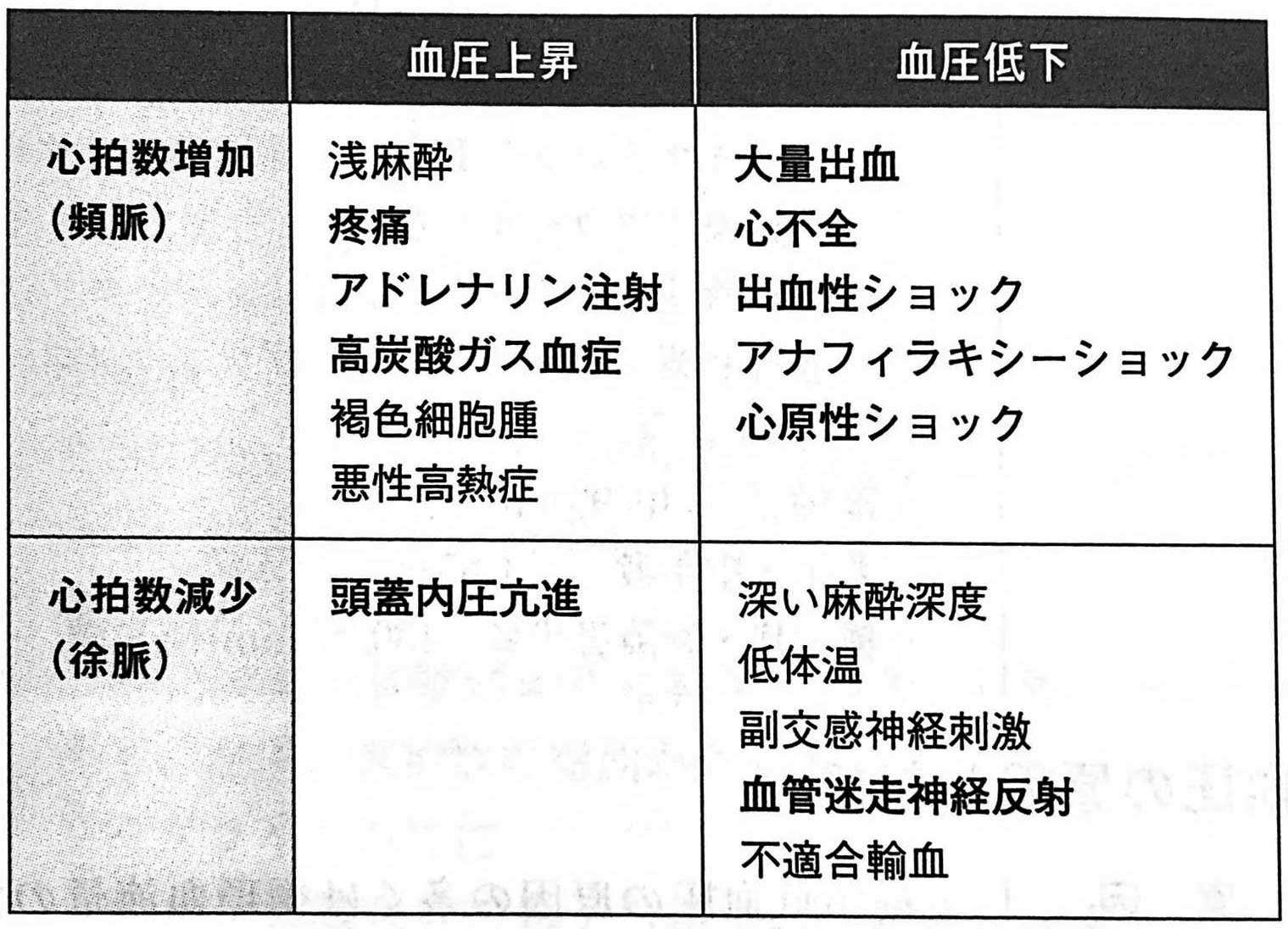

細かすぎて覚えられない表

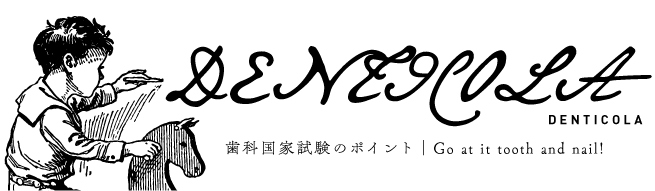

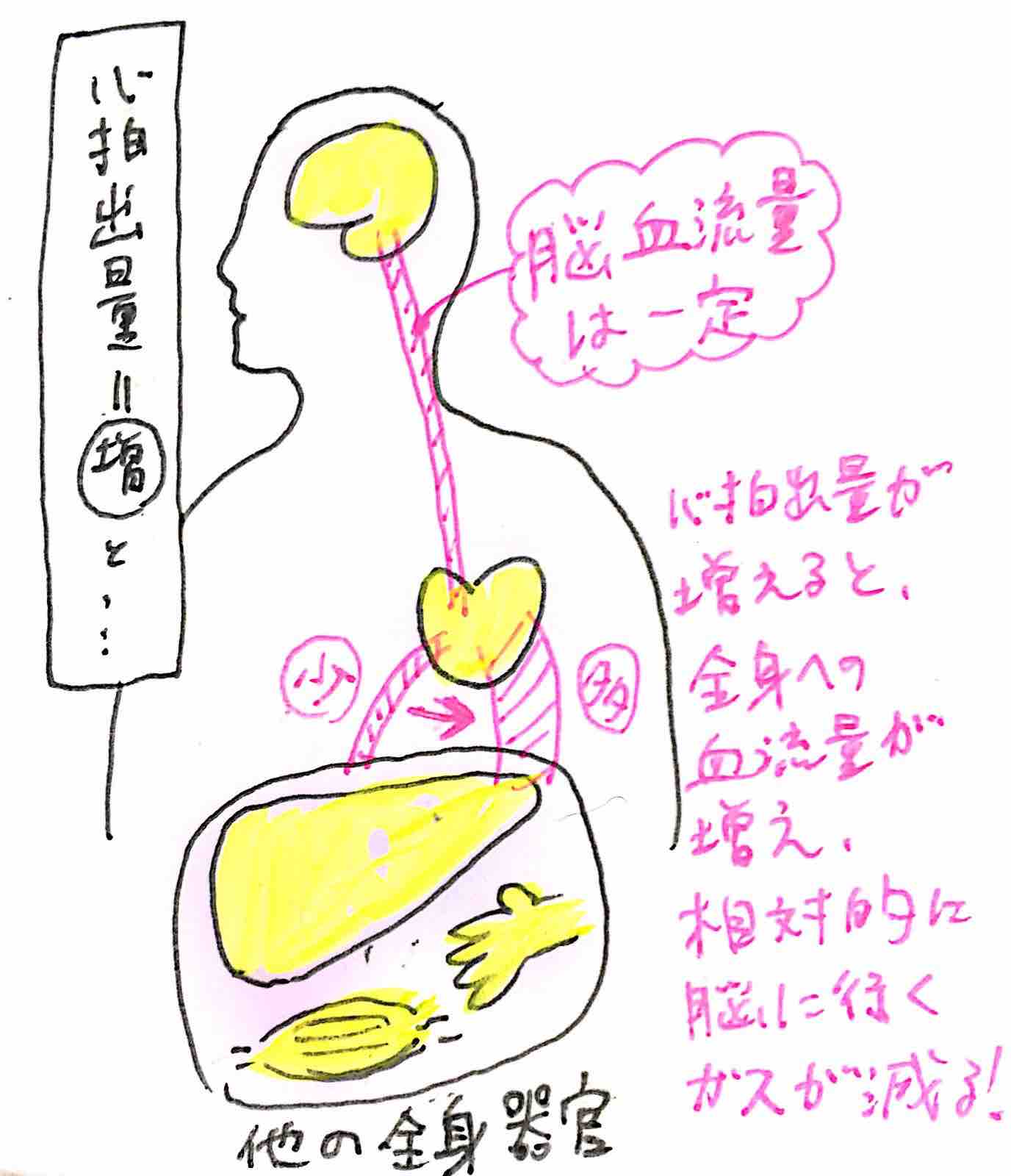

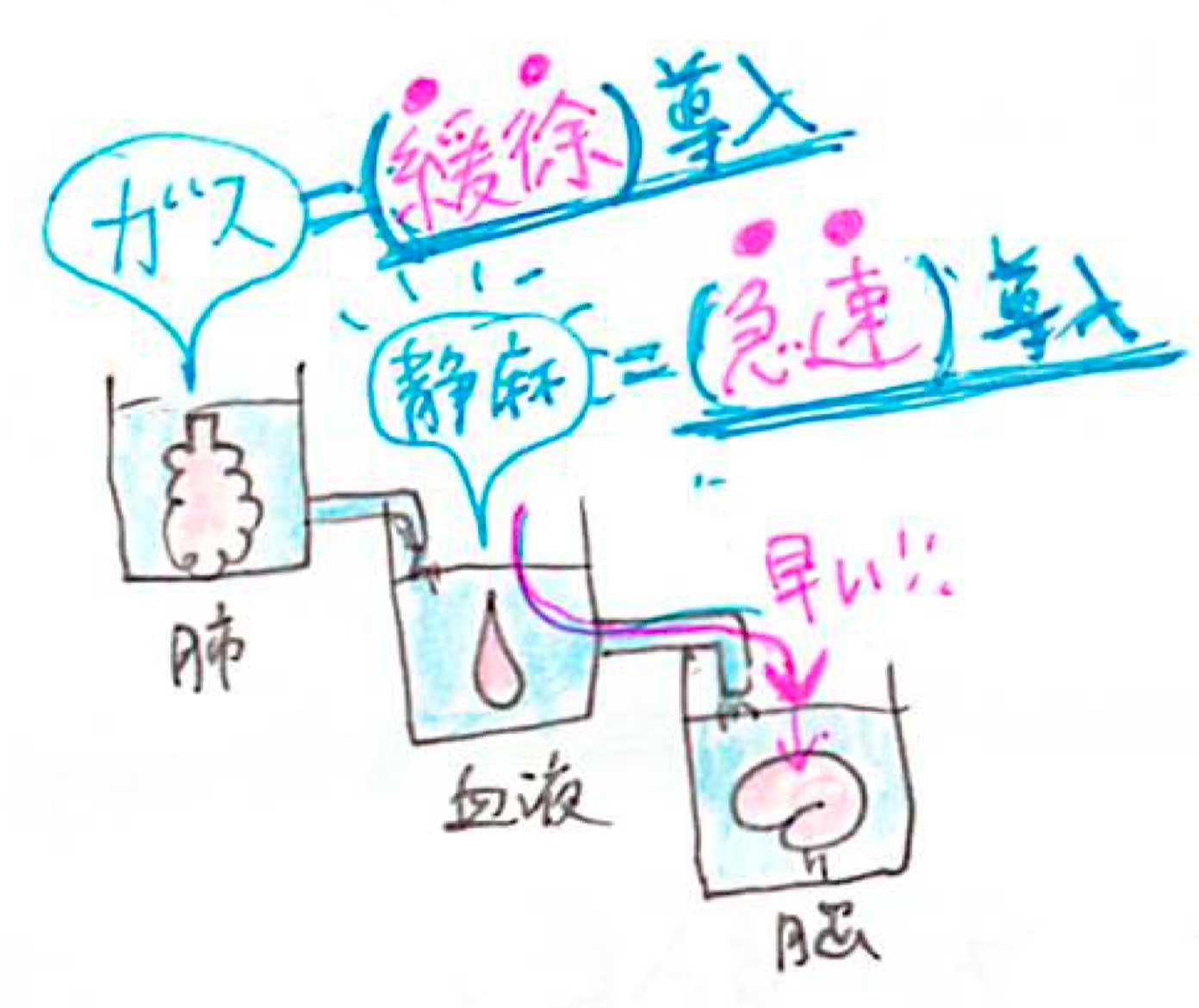

これ系の問題を解く時にいつもつかうのが、以下のような表です。全身麻酔時の「血圧が上がる時・下がる時」「脈が早くなる時・遅くなる時」の組み合わせで患者がどんな状態かをまとめたものです。これを覚えていれば、上の問題、すぐ解けるのですが、何せ項目が多すぎて覚えてもすぐ忘れてしまいます。

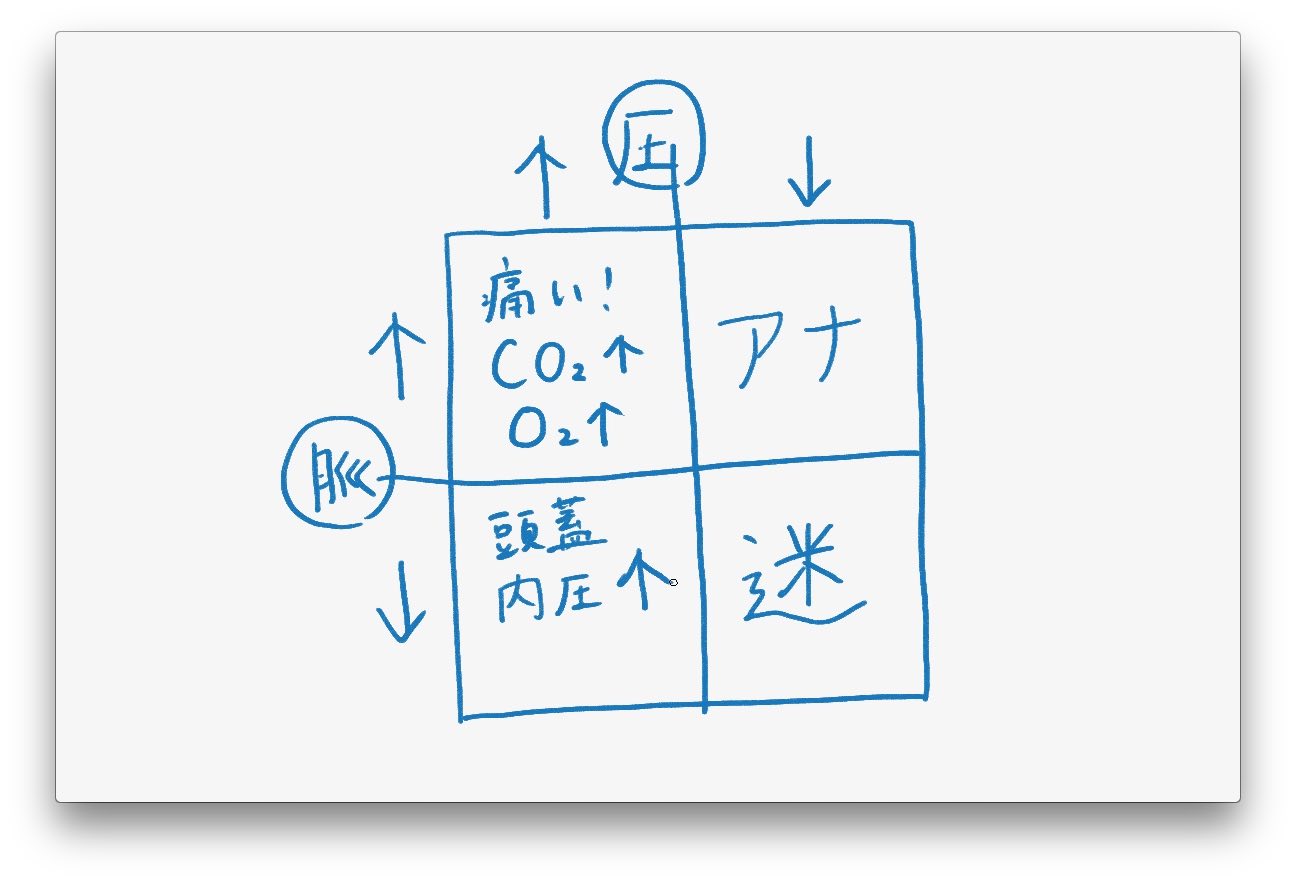

そこで今回はこの図を削ぎ落として、テスト中でも問題用紙の余白にさっとかけて、覚えやすいようなシンプルな表をご紹介します。

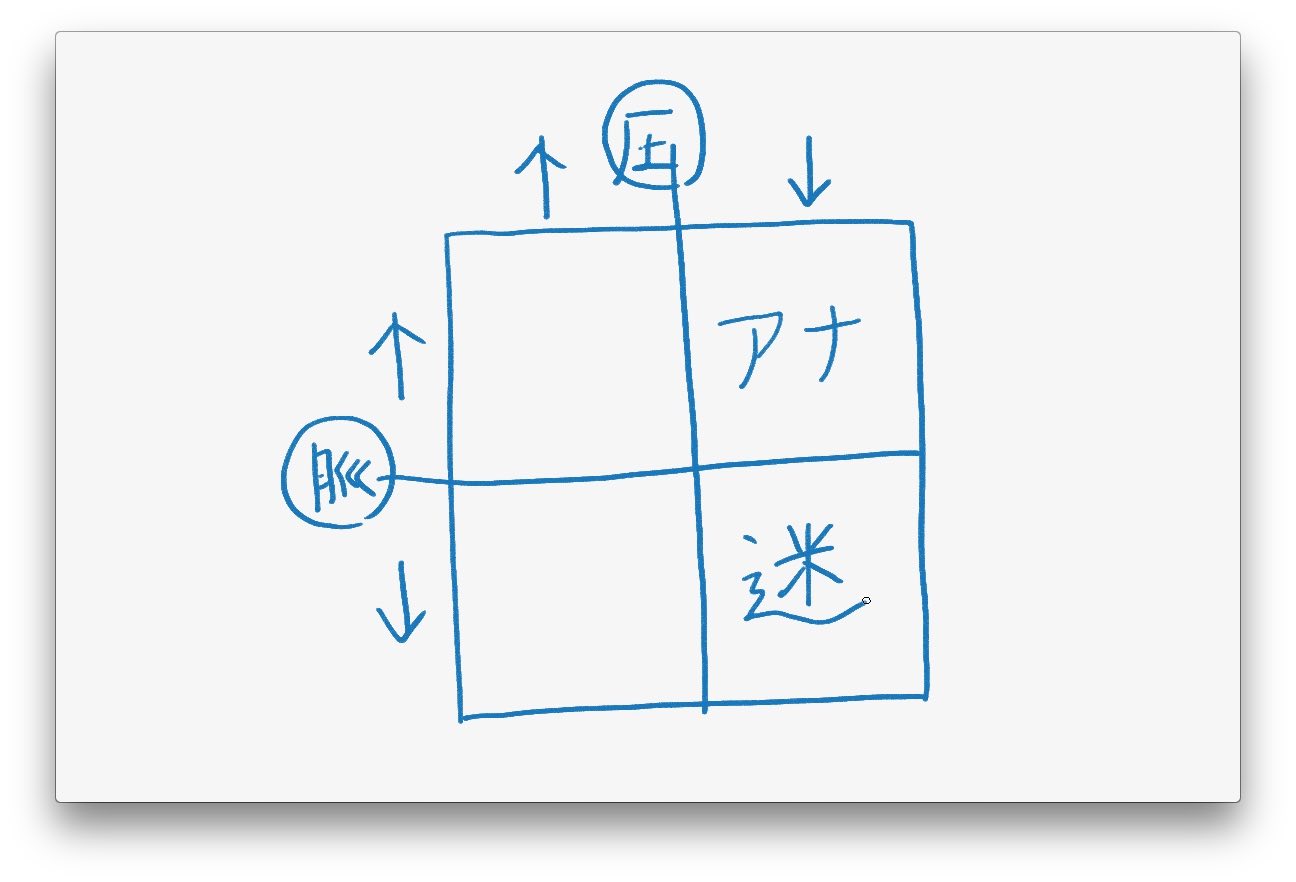

右上は「アナ」、右下は「迷」

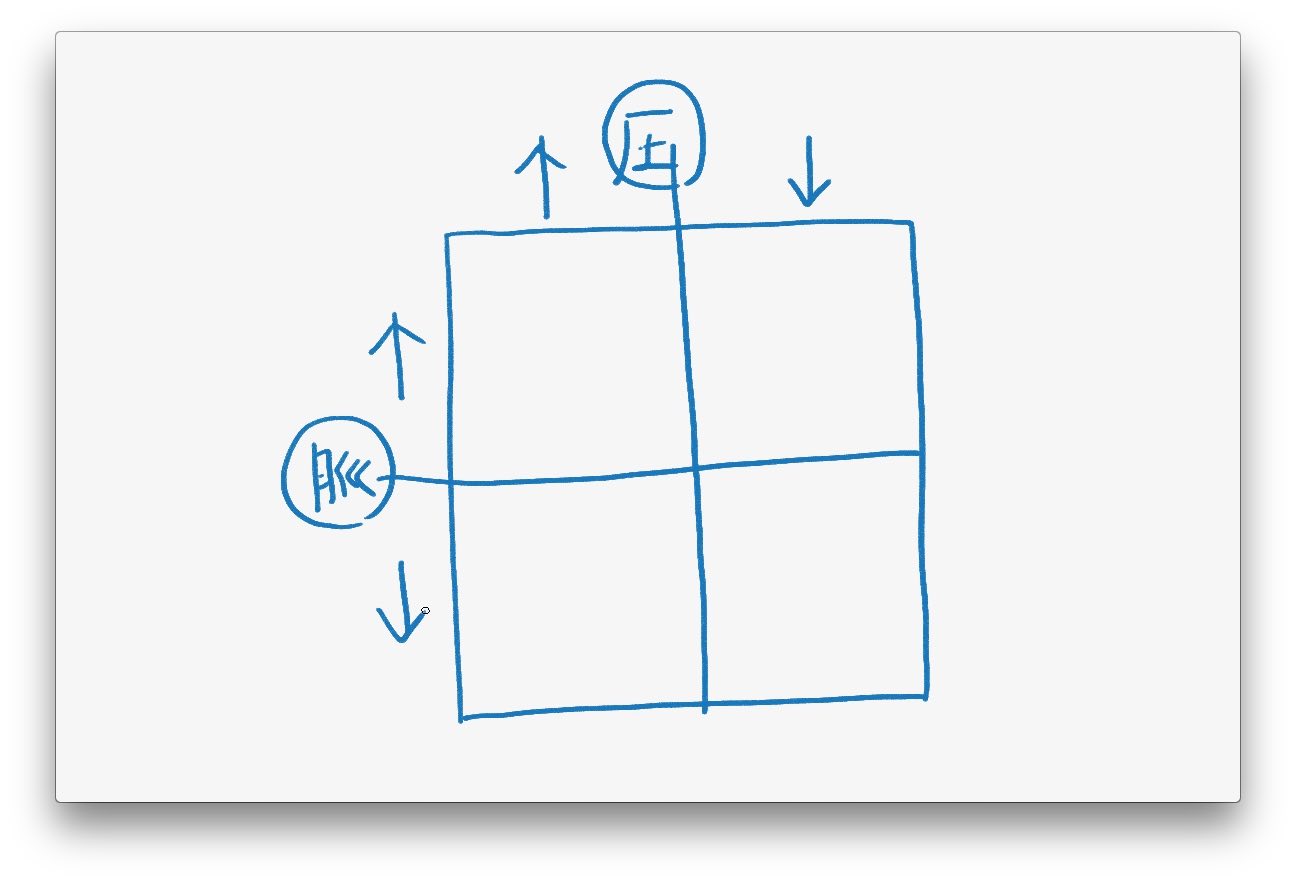

1.まず、四角を書きます。

2.次に4分割します。この時、上と左だけちょっとはみ出しておくのがポイントです。

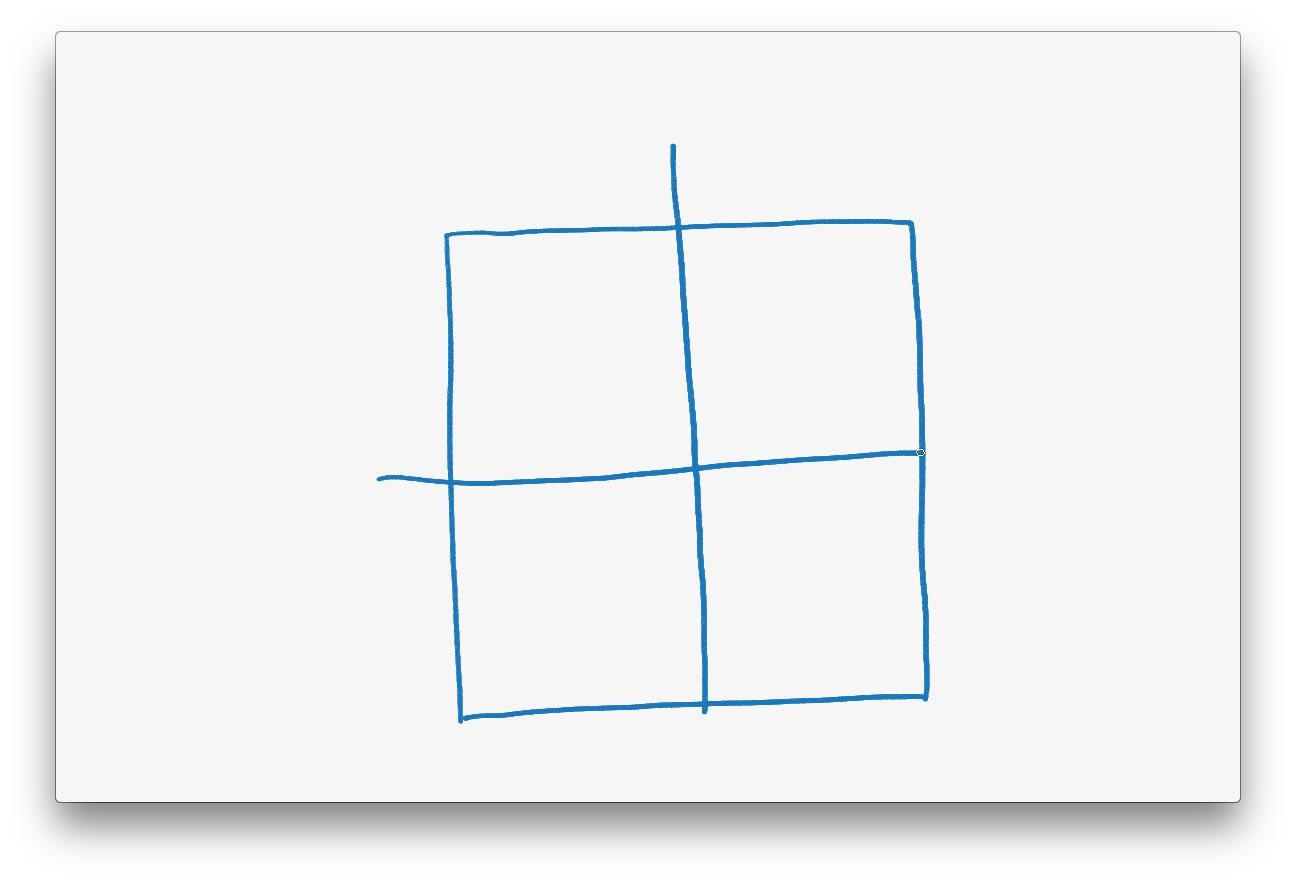

3.上に血圧の「圧」、左に脈拍数・心拍数の「脈」をかきます

4,右側の列には「アナフィラキシーショック」の「アナ」、下には「迷走神経反射」の「迷」を書きます。

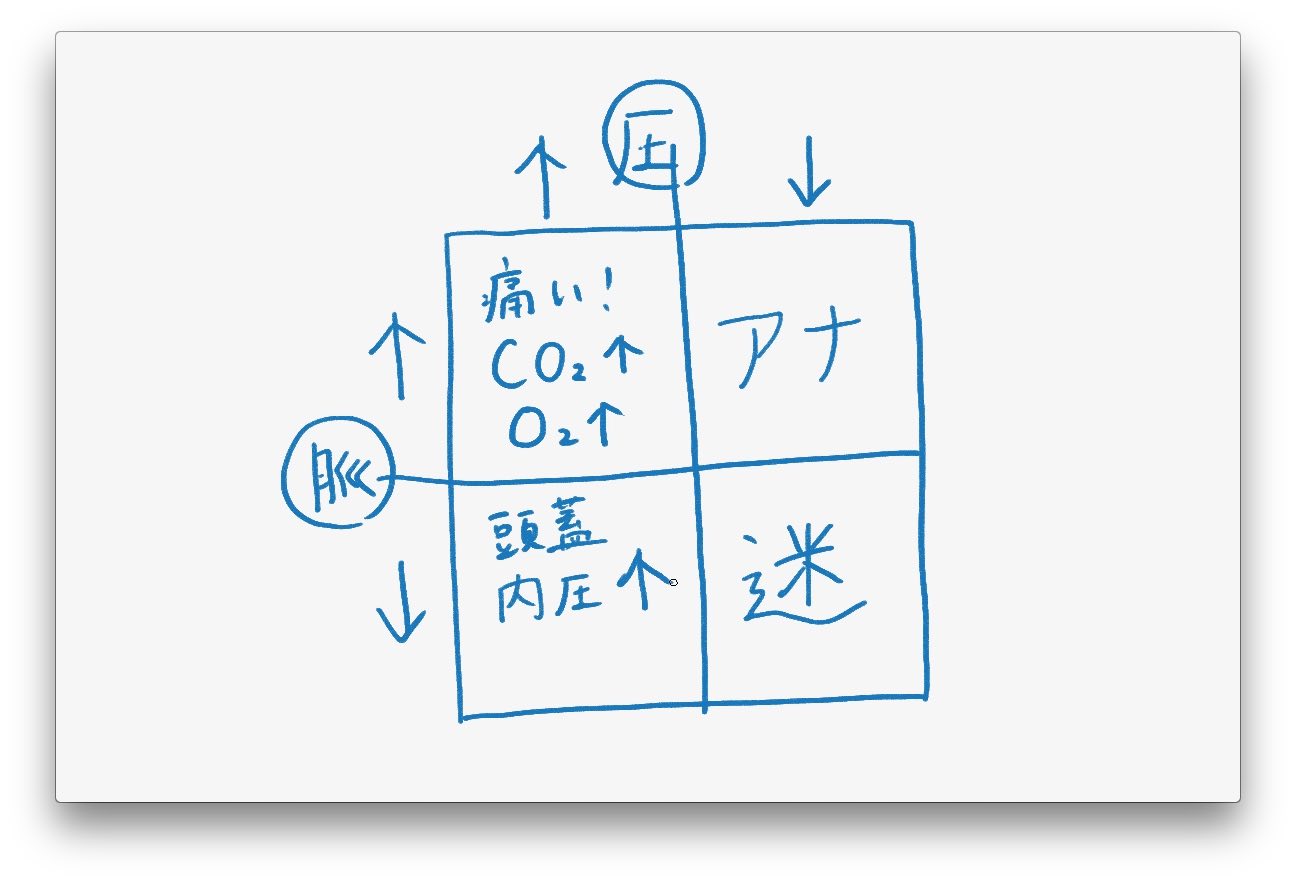

5.最後に、左の列には、下記の図のように書きます。

これで完成です。

右側の列は「血圧が下がる」系のもの

血圧が下がる時=ショックの状態では、殆どの場合、血を脳に回すのに必死で脈拍数が早くなります。ただ、血管迷走神経反射だけは、血圧も下がるにに、脈も落ちてしまうので、これだけは、右下になります。

右上のマスには、アナフィラキシーショックの他にも

- 出血性ショック

- 心原性ショック(心筋梗塞)

- 敗血症性ショック

などほとんどのショック状態が入っていきます。

右下のマスは、副交感神経が亢進している時や、出血しすぎて死にそうな時などです。歯科の国家試験の過去問を見る限りでは上記の表にあるように、迷走神経反射を覚えておくだけで、大丈夫です。現在最新の109回まで、これ系の問題はほぼ全て対応することができます。

左側の列は「血圧が上がる」系のもの

左上のマスは、4マスの中でも一番多くの項目が入るマスです。「血圧も心拍数も上がる状態」というのは、簡単に言うと「身体がしんどいときです」。麻酔が浅くて、痛かったり、酸素が吸え無い時、逆に過呼吸で酸素がありすぎるときなど、つらそうな感じのものがここに入ります。

左下のマスは、一つしかありません。これは頭蓋内圧が亢進したときです。脳に腫瘍ができたり、外傷で血腫ができたりした時、頭蓋骨に閉鎖された空間で脳が大きくなるので、脳にかかる圧力がすごく高くなります。脳を守るために心拍数を下げます。すごく特殊な病態で、血圧↑、心拍↓は一つだけなので、これは決め打ちで覚えておきましょう。

さて、実際に次の問題で使えるかどうか試してみましょう。

97D-16

血管迷走神経反射の症状はどれか?1つ選べ。a 頻脈

b 小脈

c 顔面紅潮

d 呼吸促迫

e 四肢強直正答 b

今回は以上です。

口腔外科お薦めの参考書

「口腔外科学」 第3版 医歯薬出版株式会社 ★★★

値段が高いので、教科書に指定されている大学は少ないかもしれません。でも国試の勉強、これからの人は絶対に早めに買って、これを常に読みながら勉強することを強くオススメします。全然、勉強のスピードが違ってきます。写真や図が多く、細かい臨床的なことも書いてあるので、それぞれの項目、イメージがつきやすいです。

全部読む必要はありません。辞書的に使うのです。いままで問題等を間違って調べ物をする時に、載っていなかったということが少ないです。何より、わからないとき一瞬で疑問が解決するということは、時間ない今には本当に貴重です。あれこれウェブを検索して、結局違ってたりということも多いので、一冊はエビデンスの確かな本を持って多くと心強いです。

一度、図書館で借りて口外の過去問週を解いて勉強してみるとよいかもしれません。