お薦めの参考書を紹介していきます。今回は基礎科目篇。

私の場合、勉強の要は「わかりやすい本と出会うこと」です。

決して頭が良い方ではないので、

勉強の最初の段階で難しい説明と出会うとギブアップしていまいます。

大学から買わされた教科書の半分ぐらいは表現が難しかったり

回りくどかったりで、あまり使えず、他の資料で勉強してきました。

記憶に残るのはやはり「絵」や「図」のイメージです。

どれだけわかりやすい「イメージ」に出会えるかが、

勝負だと思います。

一度イメージがつかめれば、その領域に関しては割とどの本でも

読めるようになると思います。

「細部」ではなく、「大づかみな」理解をすることが大きなポイントだと思います。

多くの本は細部の説明は詳しく書かれていますが、

大づかみな理解に関しては、あまり記されていないように感じます。

それらは、講義で話されるか、細部パーツから自分で組み立てていく必要があります。

つまり、最初の「これはこういうことなんだ」という「つかみ」を

得るために、「絵」や「図」のイメージが大きな仕事をしてくれます。

わかりやすい絵とであるために、これまで多くの本にあたってきました。

学生のブログをあたり、amazonの評価を読み、図書館になければ、他大学の図書館へいき、どうしてもないものは購入し、、、

使用した中で、役に立ったおすすめの参考書をまとめていきたいと思います。

まずは基礎教科から…

【解剖学】

解剖は、本が3種類必要だと思います。

A_シンプルなイラストで人体が表現された本

B_線画レベルで授業の板書のように解説してくれる本

C_人体解剖の実際写真のアトラス

表現の仕方の違いですが、いずれも実際のものから機能を理解する上で、

重要な3通りの表現だと思います。

1.グレイ解剖学 ★★★

医学部の学生プログでも軒並み評価が高い本です。色使いとイラストの簡略さが、秀逸で、どの筋がどの骨にどのようについているか、神経がどのように通っているか、など、かなり頭の中のイメージが描きやすくなります。

特に歯学部生に必須の鼻腔〜口腔〜咽喉頭部の表現がすごいわかりやすいです。ここだけでも図書館でコピーしておきましょう。

好みで、グレイ派、ネッター派、プロメテウス派に分かれますが、僕は断然グレイ派です。

しかも、現在!第3版では本を買うと無料でiPadやスマホでみれる電子書籍もついてきます。検索して一発でそのページに飛べるんです、ほんとにおあすすめです!!

2.プロメテウス、口腔・頭頸部編 ★★☆

よりイラストが写実的になって、実際の見え方に近いです。

グレイのような割り切りの良さは少し控えめですが、頭頸部に特化して編集されていますので、

通常載ってないようなアングルや細部の絵がみれます。あの部分ってどうなってるんだろう、って気になった時にはこれ開けばだいたい載ってて助けられました。

特に頭頸部や口腔領域に特化したものなので、医科はもちろん、歯科の勉強に最適化されています。歯科だと、頭頸部の血管や神経、筋肉、骨とちょっとマニアックなところが問われることがありますが、そこら辺も安心してカバーしてくれているすぐれものです。

3.イラスト解剖学 ★★★

分類で言うとBの授業の板書のようなイラストです。

名著中の名著。かなりわかりやすいです。

明快な説明とシンプルなイラストで、頭の中が一気に整理されます。

歯学部生にとっては詳しすぎるぐらい詳しいですが、

見ておいて損はないです。

パラパラみるだけでも「へーなるほどね」って何度も附に落ちます。

頭頸部は少し足りない部分もあるかもです。

4.臨床家のための口腔顎顔面解剖アトラス ★★☆

分類で言うとCの写真アトラスです。口腔領域中心の歯科のための解剖アトラスです。全身のアトラスももちろん実習試験のときなどは勉強していたのですが、CBT、国試となると、頭頸部のマニアになる必要があります。この本は、解剖はもちろん、その場所にかかわる臨床的な事柄も解説されていて、沢山のアングル違い、拡大率違い、層違いの写真が掲載されています。手術で傷つけそうな神経、有床義歯的なランドマークなど模式図でしかみたことない部分を実際の人体写真でみれます。結構多く、写真も大きい。貴重な本だと思います。

5.人体を3DのCGでグリグリ動かして見れるウェブサイト ★★★

https://human.biodigital.com

すべて名称が英語なのが使いづらいですが、

タダでここまでみれるのは非常に助かります。

特に最初の頃は「蝶形骨って何?」みたいにイメージもちにくい

内側の部分にあるものなど、骨、筋肉を1つずつ消したり表示しながら、

好きな角度でみれるので、場合によっては

実際の人体解剖よりも構造が把握しやすい部分もあります。

日本語版で早くどこかが始めて欲しい。。。

データとしては重いので、パソコンで見るのが良いでしょう。

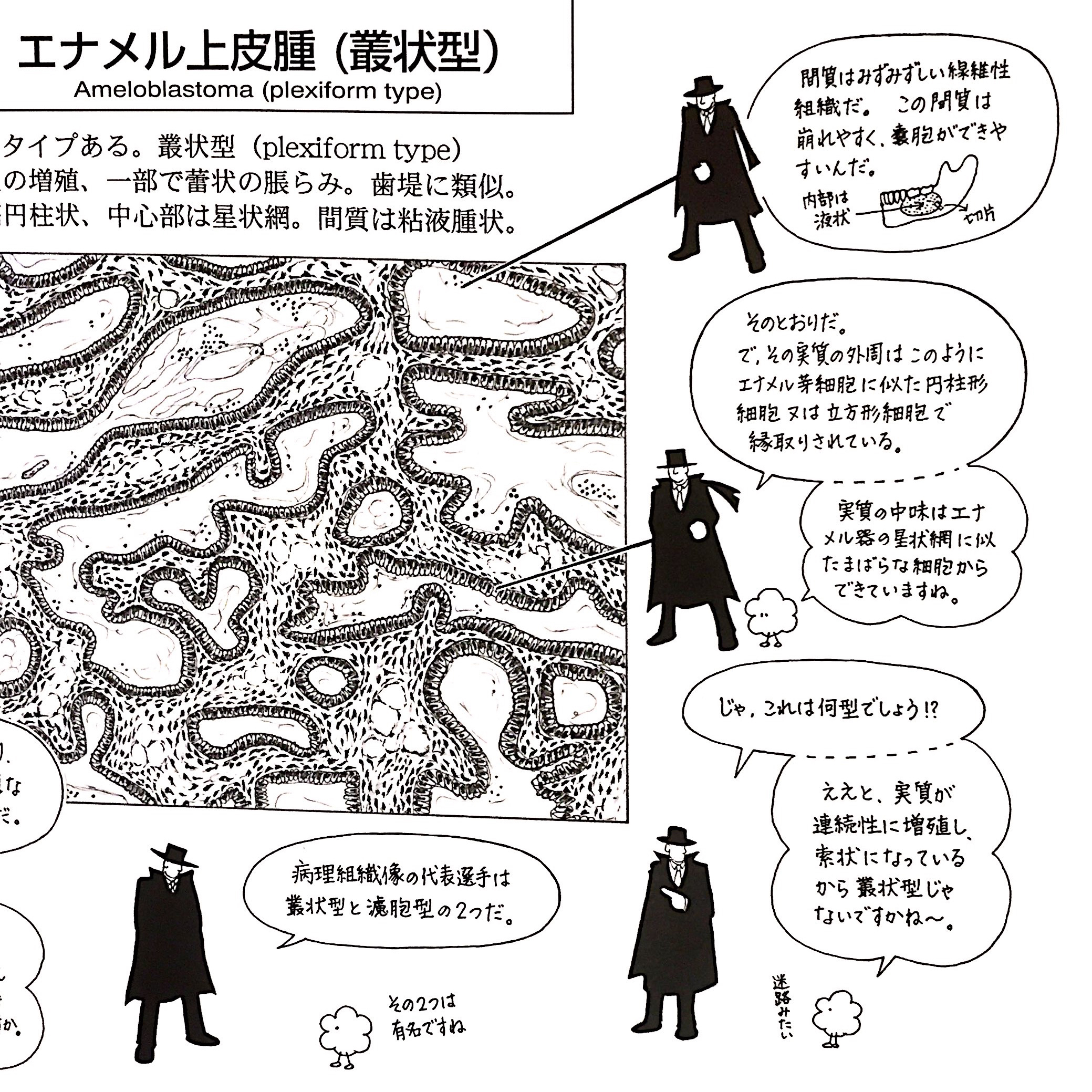

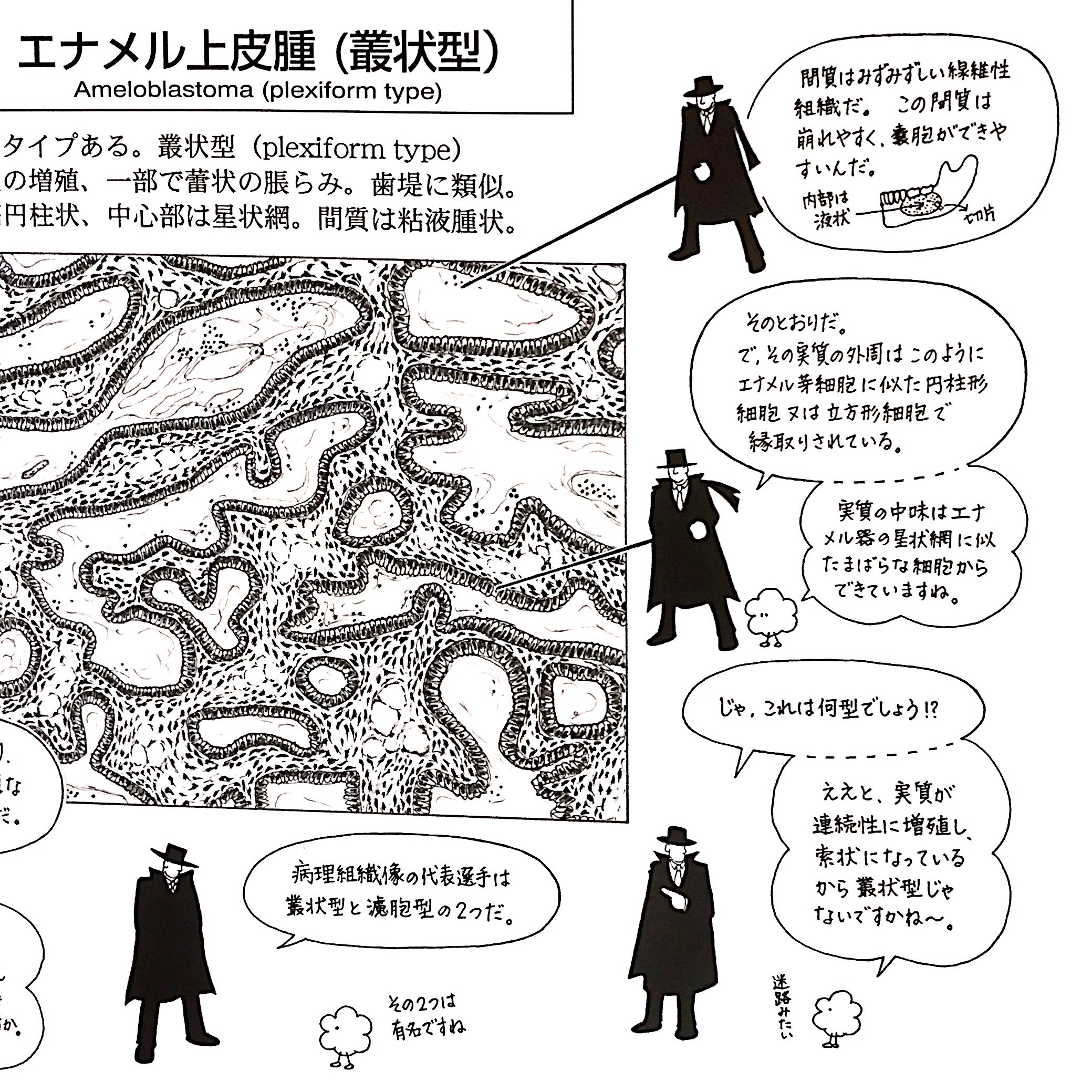

【組織学】

1.ROSS組織学 ★★☆

対象が全身のものですが、組織像が大きく、解説の量も適切だと思います。

結合組織あたりのイラストに助けられました。

生体内の細胞、組織の正常像は、この本でイメージつけておけば、

後の病理学でも役立ちますし、

CBTお得意の写真問題に十分対応できるようになると思います。

2.カラーアトラス 口腔組織発生学 ★★★

口腔領域の組織像となると、もうこの本に勝てるものはないと思います。

必要事項だけ、最大限大きくてクリアな写真と、端的な解説。

すぐ頭の中に正しいイメージが構築されていきます。

なぜかAmazonで取り扱いがなく(2015/3/6現在)購入が少し煩わしいところが難点。

http://www.shien.co.jp/act/d.do?id=4848

【生理学】

1.人体の正常構造と機能 ★★★★★★★

本当にすごい本だと思います。解剖、組織、生理、生化の各分野を横断して、人体の仕組みをわかりやす

最新の第三版では、同じ価格で電子書籍もついてくる!という超オトクな特典がついています。

これはもう買うしかないですね。電子書籍ならスマホやタブレットで文字検索して一発で見たいページに飛べますからね。もう参考書としては最強だと思います。

特に「絵」と「図」が秀逸で、イメージしにくいところをかなりわかりやすくシンプルな表現をしています。本当にこの本がなかったら、分野別でバラバラのままだった知識が沢山あり、その多くがこの本を読むことでまとめあげられました。

シンプルな言葉と絵で構成されているので、わかりやすい分、足りないところがありますが、まずはこれで大きな流れをつかむことが、非常に重要です。その後細かいところ、肉付けしていくのが効率的です。

基礎で言うなら、この本と「Essential細胞生物学」が2大名著だと思います。2万弱で少し買うのに躊躇しますが、マストバイ!のおすすめの一冊です!一度図書館で確認してみてください!

2.トートラ人体の構造と機能 ★★☆

上で紹介した「人体の正常構造と機能」と系統は似ていますが、こちらも解剖、組織、生理、生化など、統合的に理解していくのに役立ちます。やはり絵が綺麗で、シンプルでわかりやすい。同じことを2冊の本でみると理解がより立体的になってきます。外国語を2つぐらい習うと日本語の特徴がよりわかってくるのと類比的というか。図書館などにあれば、ぜひパラパラめくってみましょう。なるほど、そういうことだったのか、という頷きをできるだけ多く得ましょう。そしてそれらのページを後でフィードバックできるようにまとめていくのです。

3.基礎歯科生理学 医歯薬出版 ★☆☆

口腔生理学の教科書がいいのがありません。泣。授業とプリントとこの教科書あわせ技でなんとか、間に合わせた感じ。おそらく多くの人が教科書として買わされていると思います。全然、読んでて勉強なるので良いのですが、もっとわかりやすくいい本ができるとよいと思います。

【生化学】1.トコトンわかる図解 基礎生化学 by池田和正 ★★★

僕が2年生で生化学を学んでいるときに指定された教科書は「ストライヤー生化学」でした。呼んでも全く意味がわからず、その本では、授業の内容のフォローアップも出来ませんでした。そんな時、amazonで「生化学」を検索した時に異様に評価が高い本が本書でした。わらにもすがる思いで購入しましたが、本当にわかりやすい本で理解が一気に深まりました。内容は、所によって、歯学部生の覚えなければいけない範疇を超えて説明されていますが、スラスラ読めるので覚えるというより理解するのに非常によい本です。

2.亀田講義ナマ中継 生化学 ★★★

1.の本が、出てから数年、すごく良い本がでました。こちらはよりベーシックな内容をカバーしている印象がですが、やはりわかりやすいです。予備校の先生、さすがの説明のわかりやすさと例え。スラスラ読めてしまいます。きちんと通し読みせずとも一度流し読みして、気にかかる部分を拾い読みするだけでも価値があるかと。kindle版もでているので、是非一度開いてみて欲しい本です。

もちろんこれだけでは足りないので、授業プリントや正書で補足することは必要ですが。足がかりとして全体像とつかむ、基本的な理解を得る、には最高の一冊だと思います。

3.口腔生化学 医歯薬出版 ★★☆

全国の歯学部生が教科書として指定され、購入していると思います。医歯薬出版でだされているシリーズとしてはこの本は非常にわかりやすく文章としても読みやすい印象をうけます。国家試験に関連した、口腔領域に関連する生化学の知識には非常に有用な本だと思います。図や表もわかりやすいので、つまずいた時はまず、この本を開いて、当該部分を読むとすっきりする機会が多かったです。6年次の国試の勉強では必須アイテムです。読みまくりましょう。

【細胞生物学・分子生物学】

1.Essential 細胞生物学 ★★★★★★

生理学の参考書でとりあえあげた、「人体の正常構造と機能」と双璧をなす、非常に優れた参考書だと思います。こちらは世界中の生命科学を学ぶ学生が使用しているもので、質が本当に世界レベルで高いです。図も写真もきれいで、説明も非常にわかりやすく、原文と比較しても日本語の翻訳も非常に妥当なものに仕上がっていると思います。

既に持っている人がほとんどだと思いますが、このテキストに書かれていることが理解できるかどうかが生命科学の基礎を理解できているかの分水嶺(基準)となると思います。読んでいてよくわからないな、という人は理解が足りなかったり、そもそも勉強の積み上げ方が誤っていたりするかと思うので、急いで誰かに解説を求めにいくのが吉だと思います。

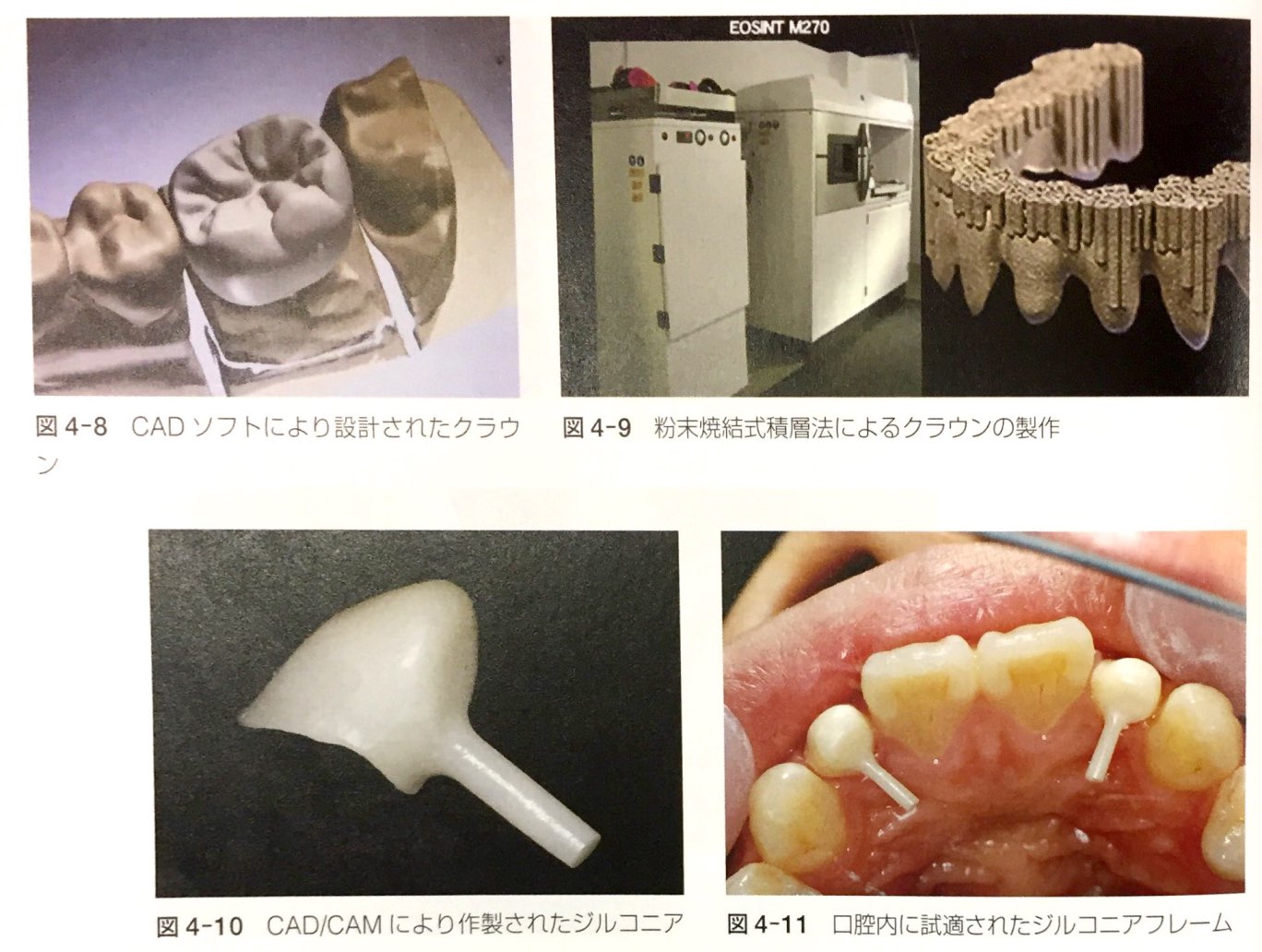

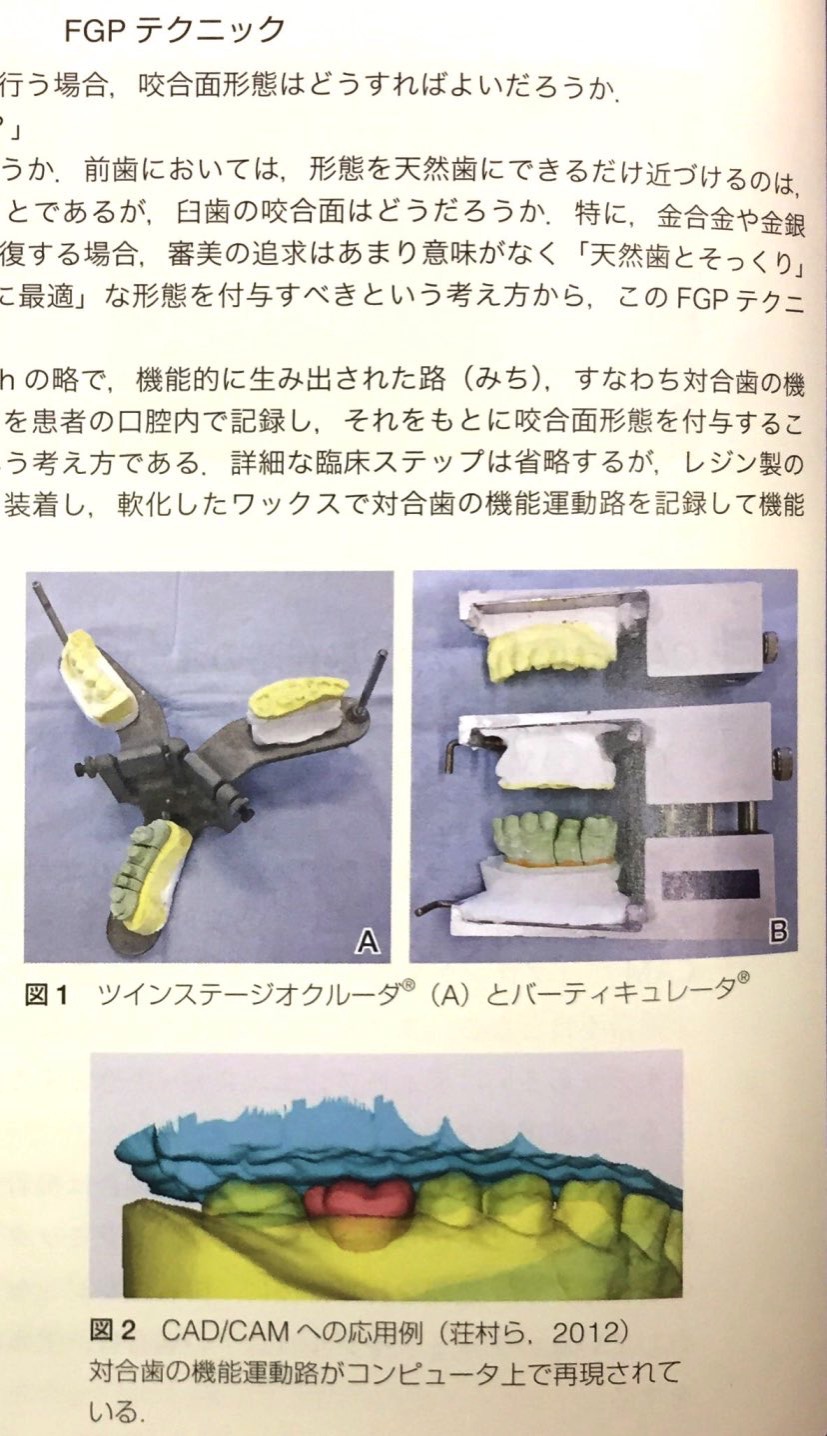

【歯科理工学】

2年生で最初に歯科理工学を学ぶ学生はまずこれを絶対に読むべきだと思います。歯科理工学の先生には大きく、歯科医師の先生と、そうではない理工学部の先生とがいるかと思いますが、やはり歯科の知識と結びつけてわかりやすく材料のことを紐つけて理解することがわかりやすいです。

この先生に授業を受けていたらどんなに歯科理工が楽に勉強できたか、、、この参考書を開いたときの率直な感想です。

まずはこの本で大まかなイメージ、全体像を掴んでから、微に入り細に入り、知識を肉付けしてくことが効率的な道筋だと思います。

さらなる知識の肉付けには、後述するスタンダード理科理工学が非常に有用です。

2.コア歯科理工学 ★★☆

こちらも歯科理工学の入門書としては秀逸です。文体は、「ライブ歯科理工学」よりは教科書然としていますが、図やグラフ、写真が多く、文章も初心者に易しく書かれているので、最初に歯科理工学を学ぶ人はこちらの本をまず開くのがよいと思います。ある程度知識がついてきて、国試の勉強を始める頃には、次に挙げている「スタンダード歯科理工学」をひもといていきましょう。

3.スタンダード歯科理工学 ★★★

歯科理工学は2,3年生で、授業があり、重点的にならうのですが、その時はこの教科書は、全然「使えない」教科書として位置づけてました。言い回しがわかりづらいし、いちいち細かすぎて、全体像がわかりずらいからです。しかし、4年の終わり、CBTの勉強を始めると、俄然この教科書のお世話になることが多く、かなりためになりました。この教科書をきちんと読むためには、臨床教科の知識が必要だと思います。いやむしろ、保存やクラブリ、有床を勉強した上で、この本を紐解くことでその真価が発揮されるように思います。病院実習で、使用する道具、物質で、よく説明がされず、みんななんとなく使っているものたち、、、、それらをしっかり組成や特徴から根こそぎ理解することが重要です。

ガッタパーチャの組成を知っていますか?シーラはどんな成分でできているか知っていますか?フワフワな理解なものに対して、きちんと細かく説明が書いてあり、臨床の教科の知識の定着度が上る感じでした。

【免疫学】

好きになる免疫学 ★★★★★★

歯学部生の免疫学にはこの本がベストです(断言)。特に歯学部生はそれほどシビアに免疫学の各論を知る必要は無いので、この本に書かれていること理解できれはほぼほぼ十分だと思います。

著者が若くして解説の天才で、イラストとわかりやすいストーリーでまるで面白いマンガを読んでいるように「免疫」について理解できます。特にCD4=ヘルパーT細胞はMHCクラス2とペア、CD8=キラーT細胞はMHCクラス1とペア、を4×2=8、8×1=8、と覚える、と整理しているあたり、素晴らしいと思います。ボディーブローのように何度も模試やテストで救われています。

高い本ではありませんし、すぐ簡単に読み終われるのでまだ読んでいない人は一読を是非ともおすすめします。

【薬理学】

ハーバード大学講義テキスト 臨床薬理学 ★★★★

この本がなければ複雑な薬理学を整理して理解することは不可能だったと思います。イラストがわかりやすくシンプルで薬や受容体との関係など直感的に掴めますし、文章・翻訳も自然な翻訳でぐいぐい読み進められます。アセチルコリン受容体とコリンエステラーゼやアドレナリン受容体など歯科でも必須のところをかなりわかりやすく説明されています。

僕はこれの第二版を持っていますが、それでも十分すぎる内容でした。最新のものはフルカラーになったということで、早速新しい物も頃合いを見計って手に入れたいと思っています。図書館にも置いてあると思うので。一度読まれてみてはいかがでしょうか。

【衛生学・口腔保健学・社会歯科学・その他法律系】

1.公衆衛生がみえる ★★★

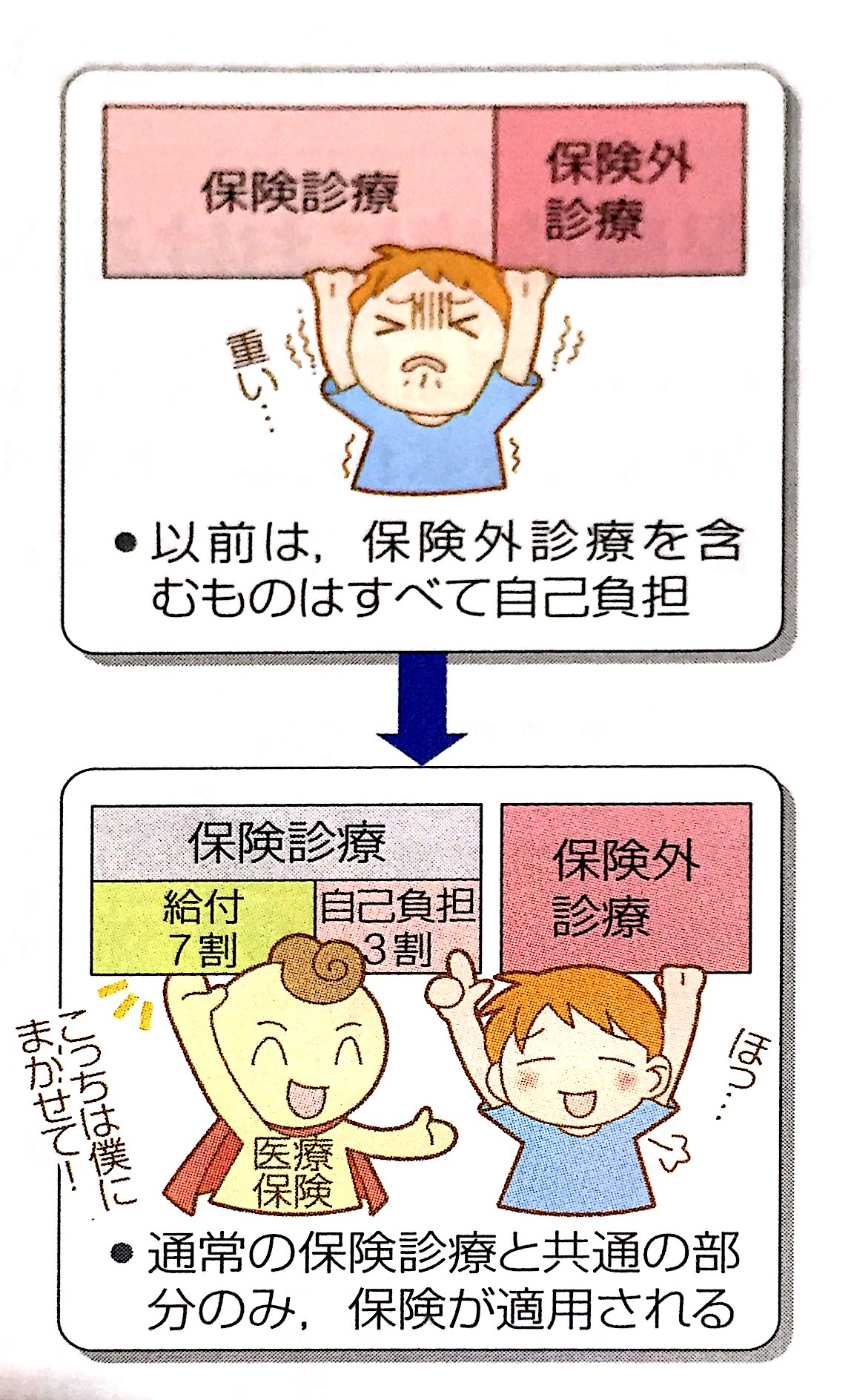

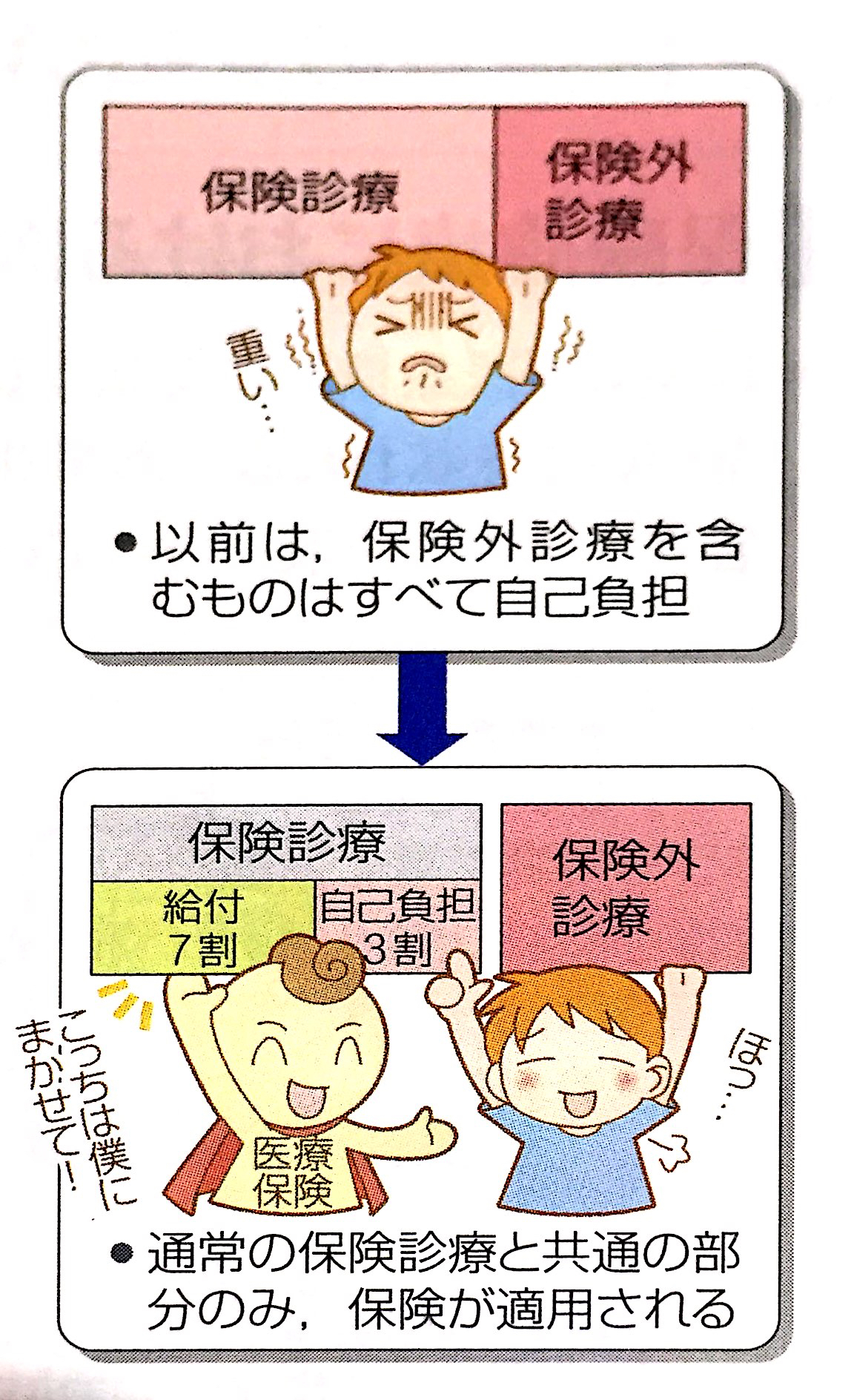

歯科系で売っている口腔保健学や予防歯科学、社会歯科学の教科書が軒並みわかりずらく、読んでいて眠くなってしまいます。困り果てていた頃、医科系のところを探るとありました。医科では有名な「病気がみえる」シリーズの「公衆衛生」の本です。

何より図やイラストがわかりやすいです。社会保障制度や国家予算、介護制度など結構覚えること多く、複雑で頭がこんがらがってしまうところこの本では、図や割りきった説明でとりあえずの要点を理解することが出来ます。一から読み進めるのではなく「あれってどんな法律だっけ?」みたいな時に辞書的に開いて使っています。

まずこの本にのっているものはこちらで勉強して、歯科系に特化した口腔清掃指標だったり、フッ化物だったりは載っていないので、そのあたりはは授業プリントや正書で補って使っています。

2.「加藤の国試合格ノート 3.衛生」★★★

昔「衛生の達人」として販売されていたものです。加藤先生が麻布デンタルスクールに移ったタイミングで、麻布のテキストとして販売されるようになりました。加藤先生の本のシリーズは4冊あるのですが、こちらの衛生がバイブル的で秀逸です。

毎年すぐに売り切れてしまうので、まずは予約注文が始まったら予約をかけておきましょう。衛生学や口腔保健まわりは法律や社会情勢の変化とともに毎年覚える内容が変わってきます。常に最新のものを手元において参照するようにする必要があります。

http://www.azabu-dental.co.jp/category/NOTE/