今回はこの問題です

101C-4

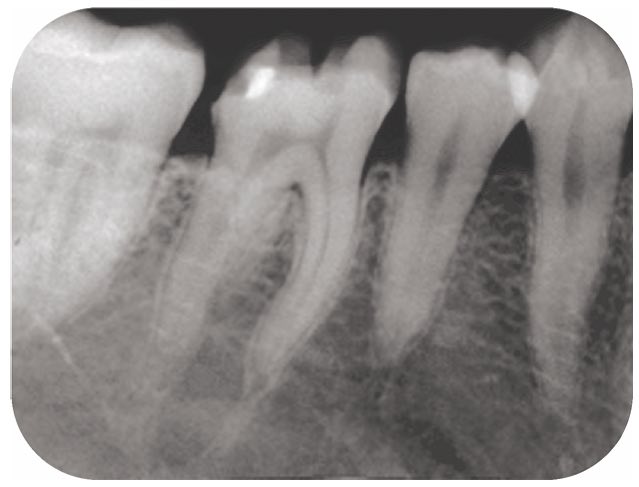

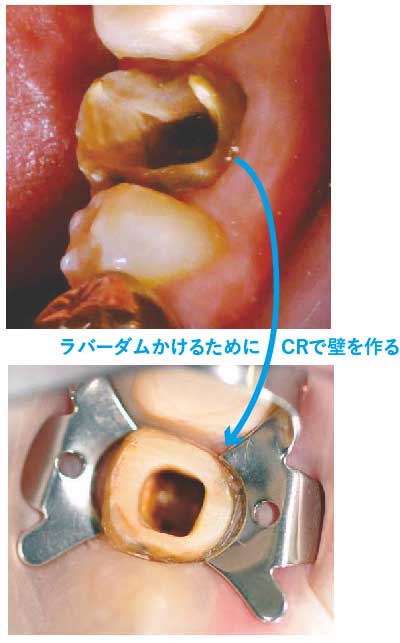

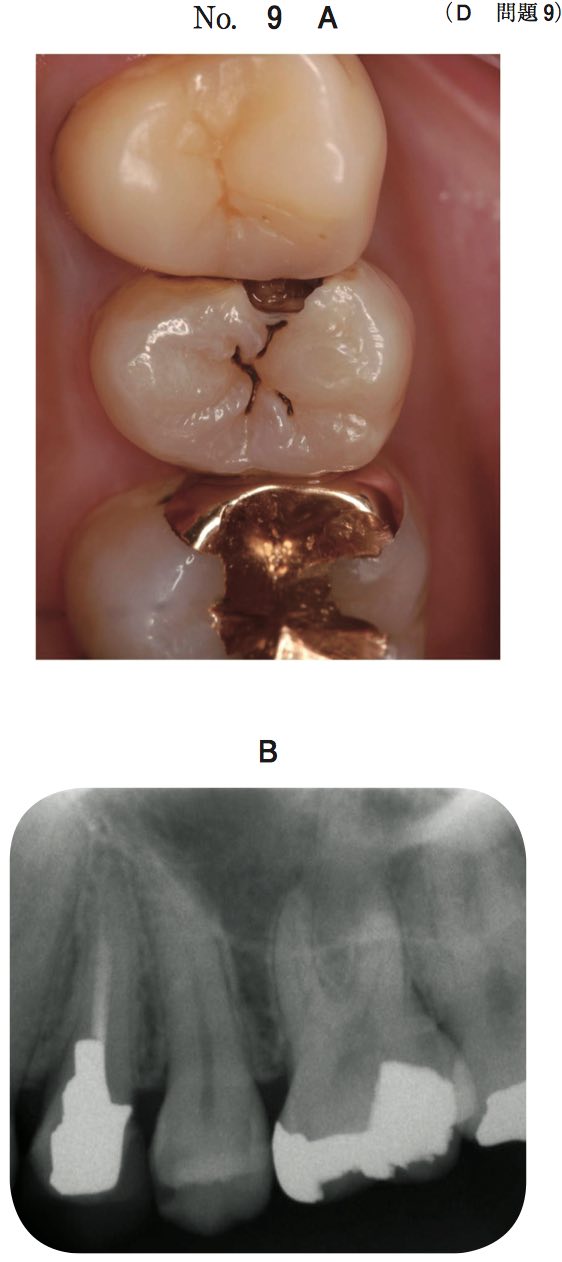

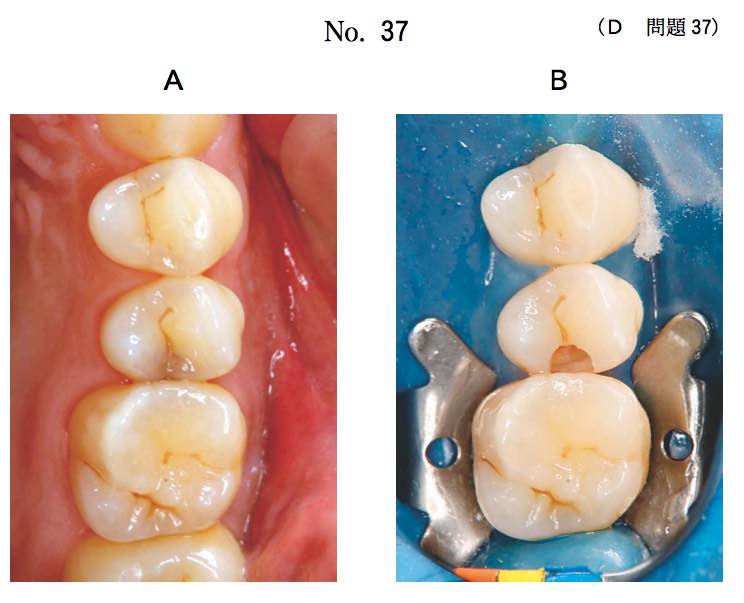

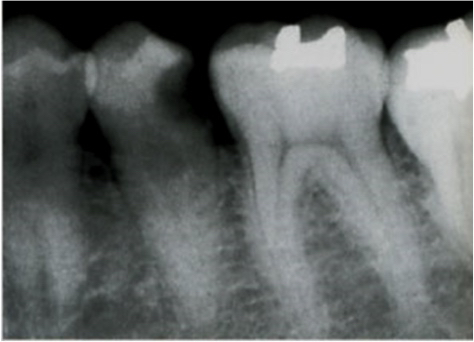

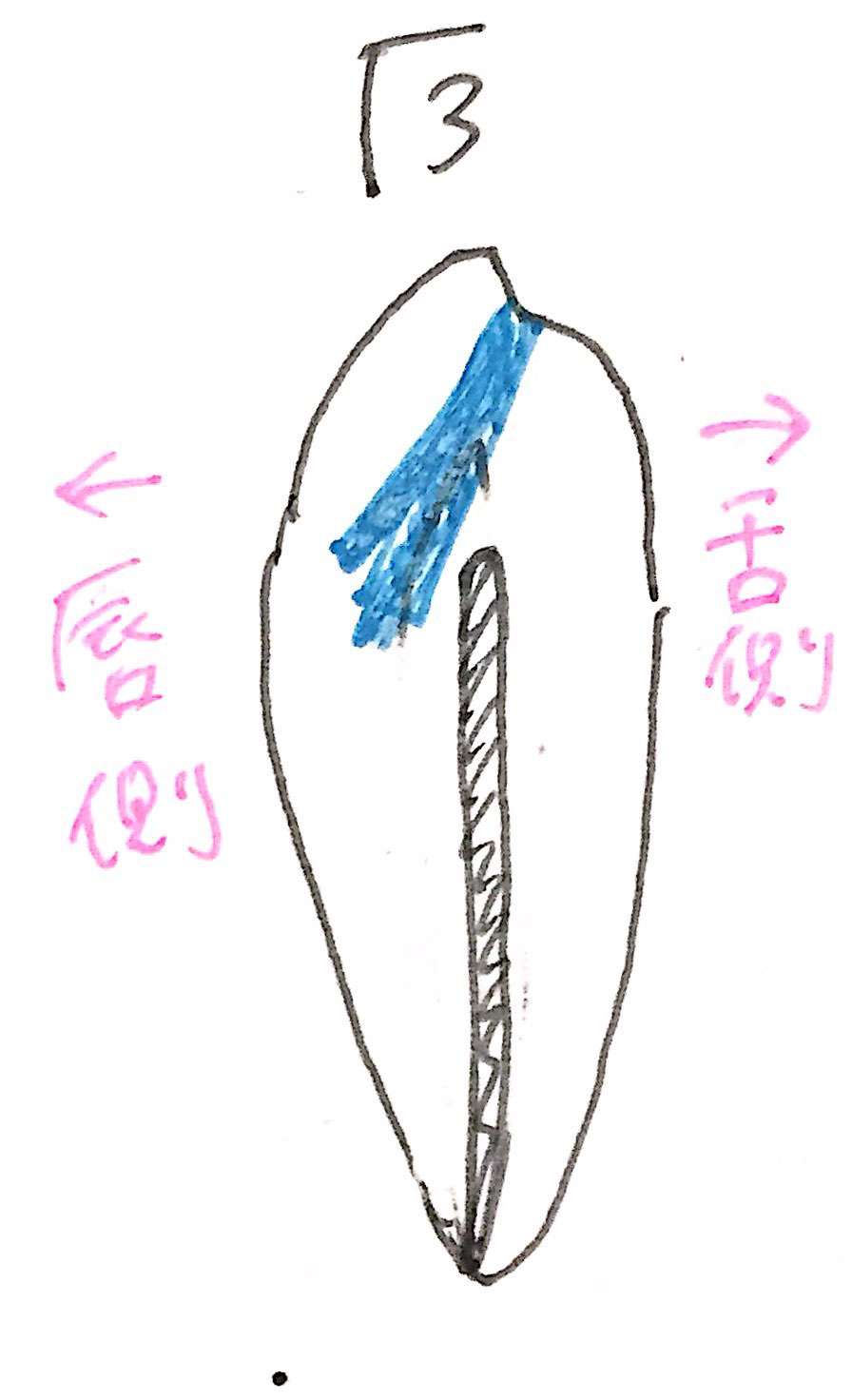

28歳の男性。下顎右側第一大臼歯の疼痛を主訴として来院した。3年前に治療を受けたが,数日前から30分ほどの自発痛が間欠的に起こるという。電気診で閾値が低下している。初診時の口腔内写真とエックス線写真とを別に示す。

軟化象牙質除去後の処置で適切なのはどれか。1つ選べ。

A グラスアイオノマーセメントで裏層し,コンポジットレジン修復

B 水酸化カルシウムで間接覆髄し,コンポジットレジン修復

C 酸化亜鉛ユージノールセメントで間接覆髄し,コンポジットレジン修復

D 水酸化カルシウムで直接覆髄し,コンポジットレジン修復

E 酸化亜鉛ユージノールセメントで仮封し,経過観察正答 E

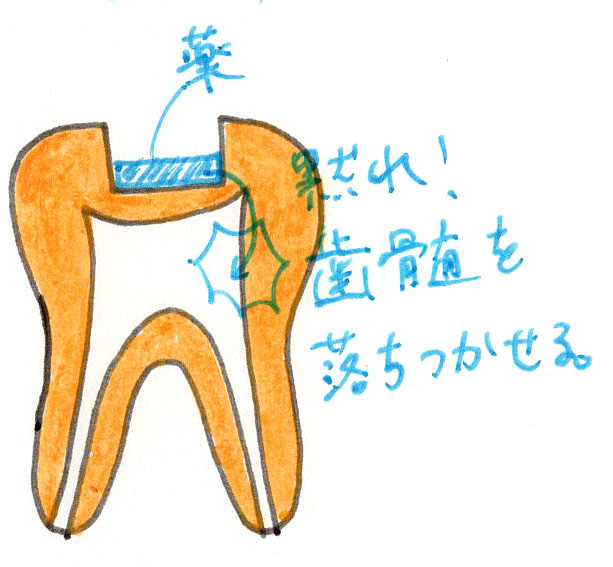

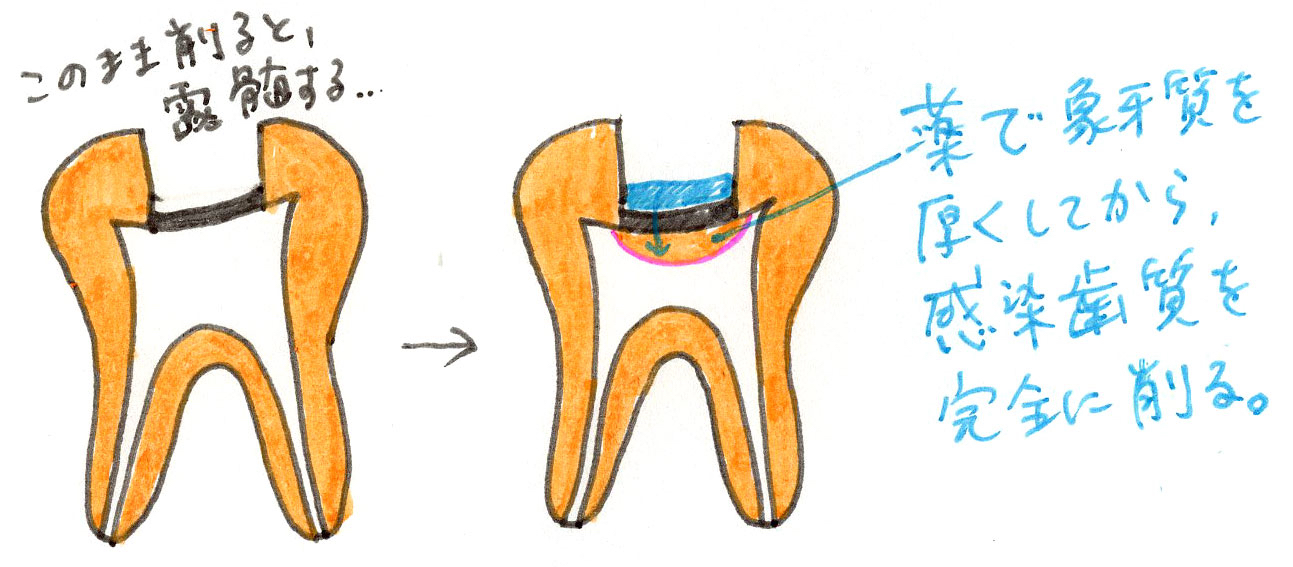

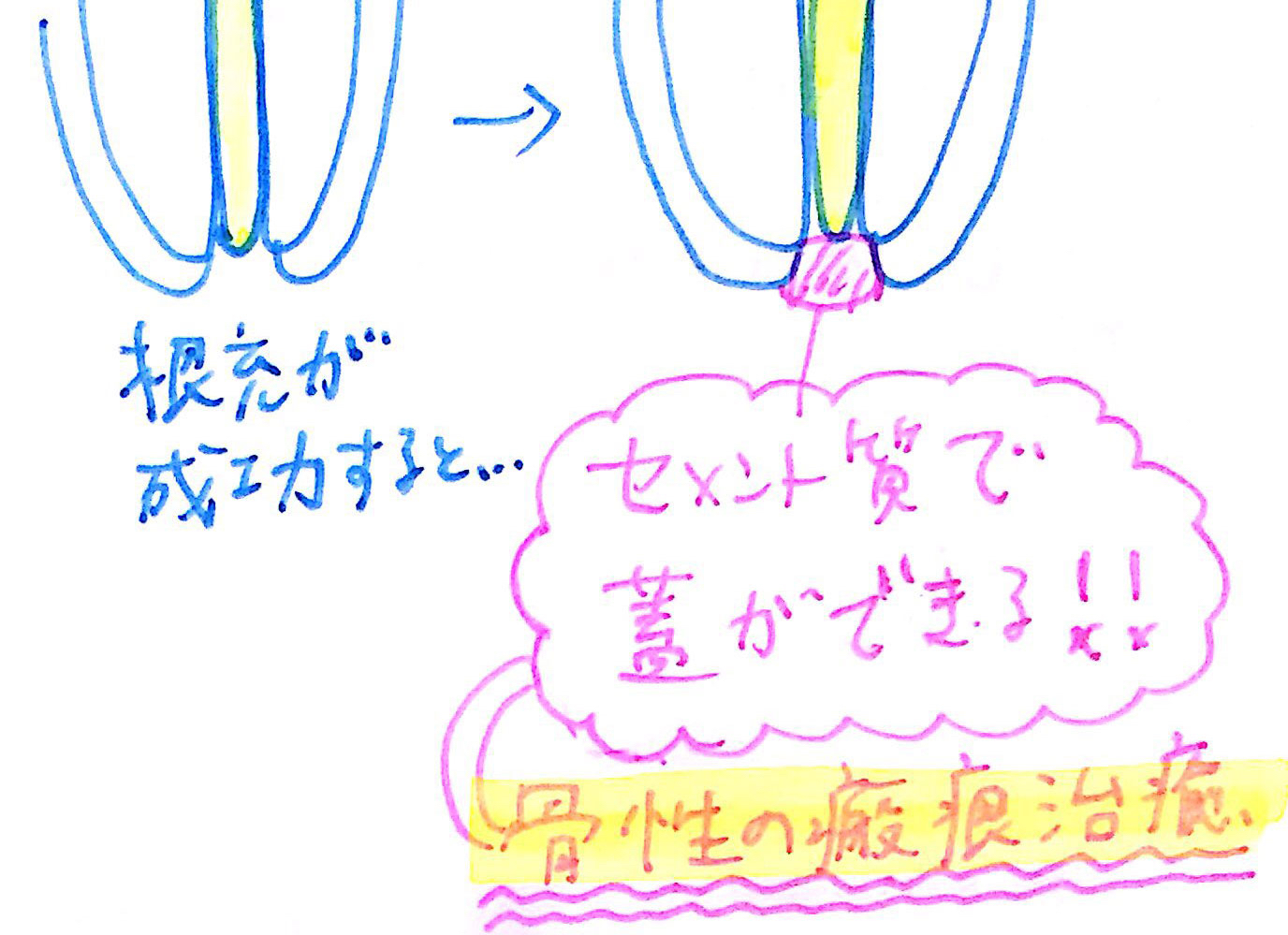

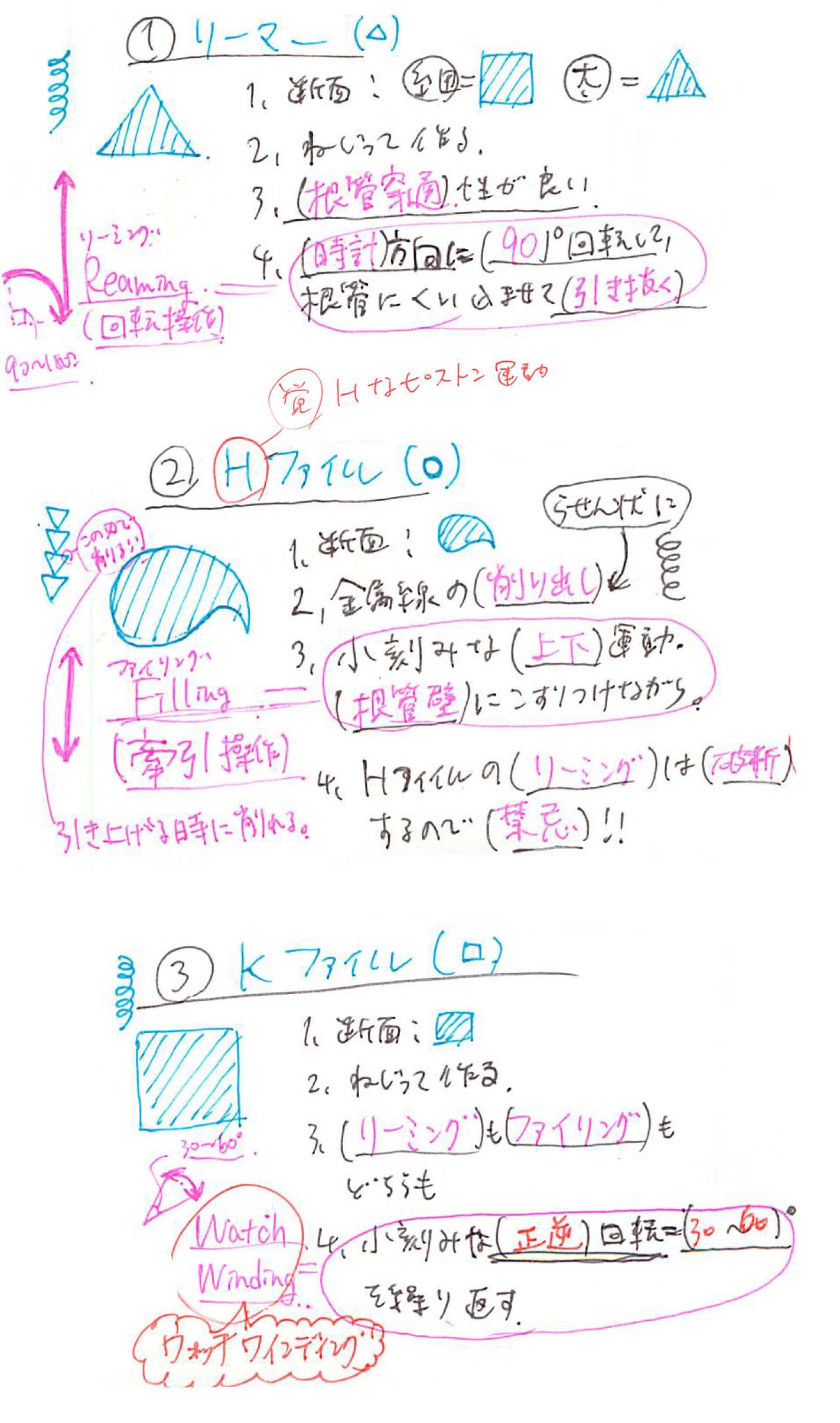

問題文に「間欠的な自発痛」とあるので、CR修復など最終修復に進んではいけません。もし「自発痛」が「冷水痛」であればそれが正答になりえますが、今回の場合は、歯髄の炎症が大きいので、「歯髄鎮静療法」を選ぶ必要があります。鎮静療法につかえるお薬は、ユージノールとフェノール系の2種でしたね。ユージノールは歯髄炎が広まりかけている組織を殴って!黙らせるようなお薬です(アグレッシブ!)。それで歯髄炎が収まれば、歯髄保存しCR充填できますし、自発痛が止まらなければ全部性の歯髄炎に移行したと判断され、抜髄となります。

今回はとりあえず、ユージノールということでCかEが残ろいますが、Cのユージノール+CRは「重合阻害」を起こすのでアウトです!よって、正答はEとなりなす。

このようにユージノールは、歯髄の保存可否についてリトマス試験紙のような役割でつかわれることをおさえておきましょう。また、この「歯髄鎮静療法」を「待機的診断」と呼ぶこともあります。一度、お薬を詰めて待ってみて、診断をつけるという意味です。「歯髄鎮静療法」はじめ歯髄炎の処置などについてはこちらの記事に詳しくかいていますので、あわせて参考にしてみてください。

http://www.kokushi.space/?p=883

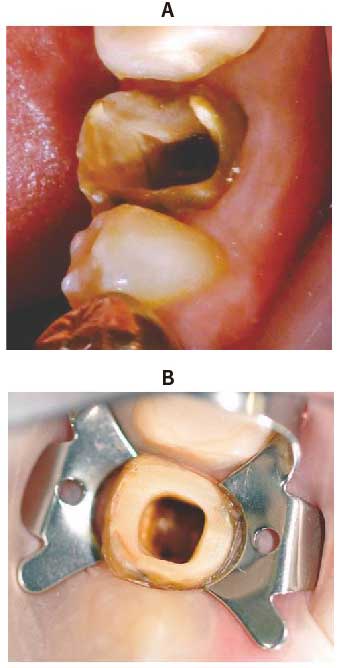

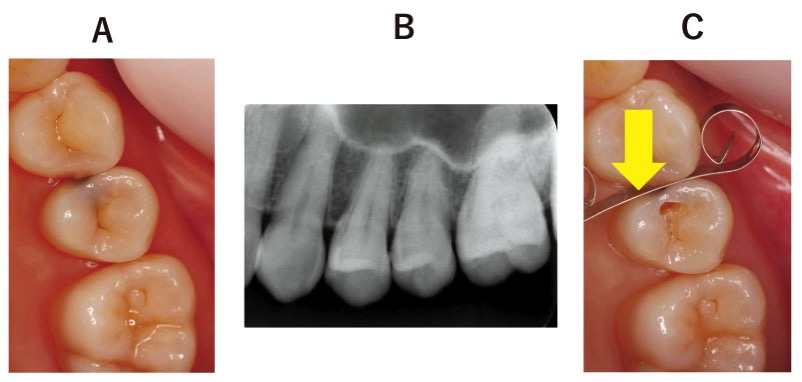

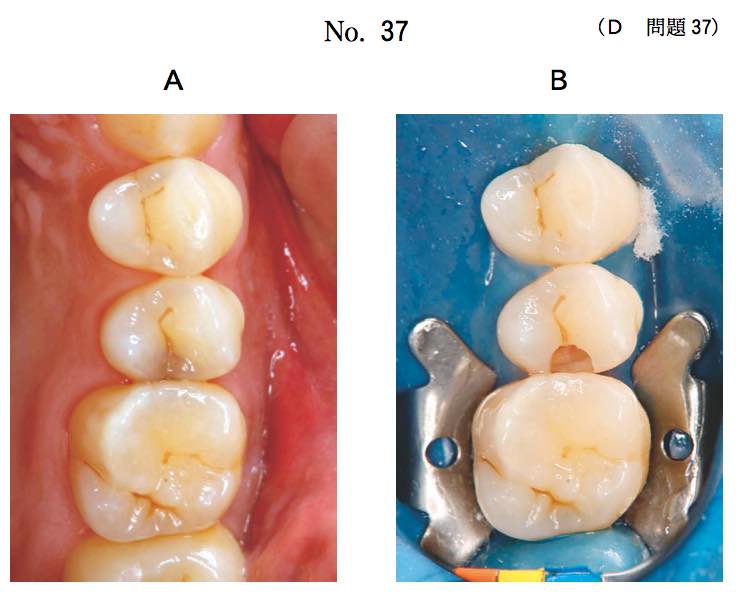

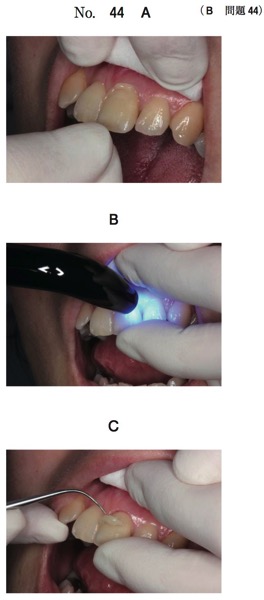

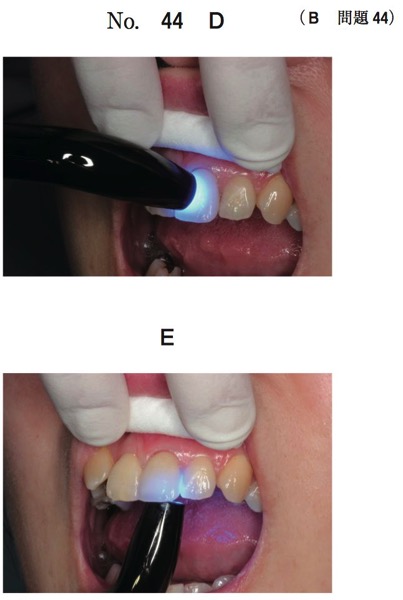

104B-4

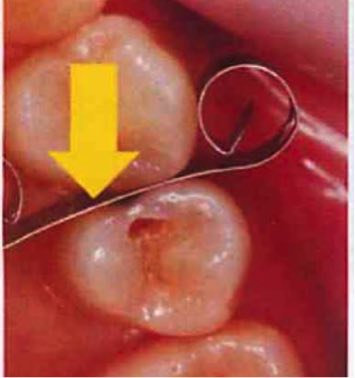

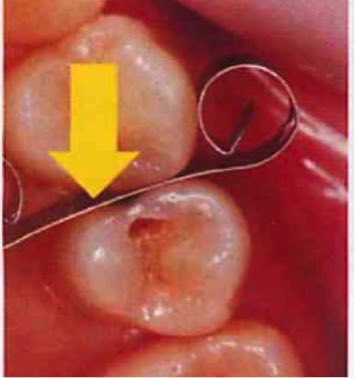

35歳の男性。下顎右側第一大臼歯の違和感を主訴として来院した。2週前にう蝕の治療を受け,その数日後から自覚しているという。右下6はレジン系仮封材で充填されており,間欠的な咬合痛と冷水痛とがある。歯髄電気診に反応する。仮封材除去前のエックス線写真と仮封材除去前後の口腔内写真とを別に示す。適切な処置はどれか。1つ選べ

a IPC法

b 抜髄法

c 直接覆髄法

d メタルインレー修復

e 光硬化型グラスアイオノマーセメント修復正答 d

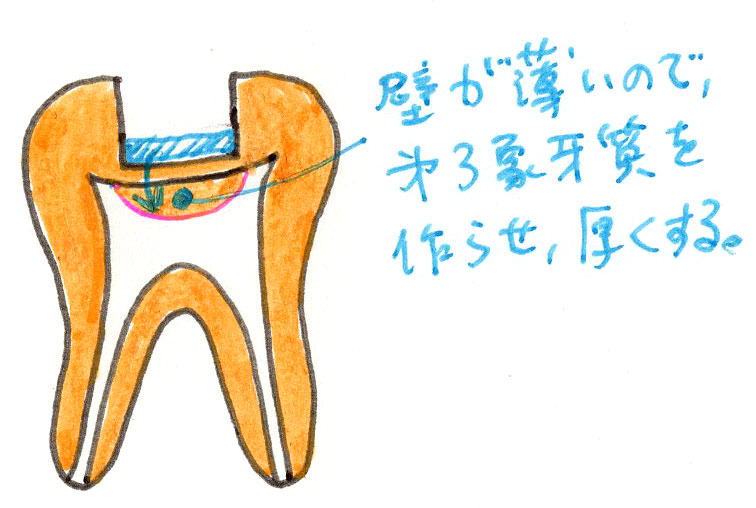

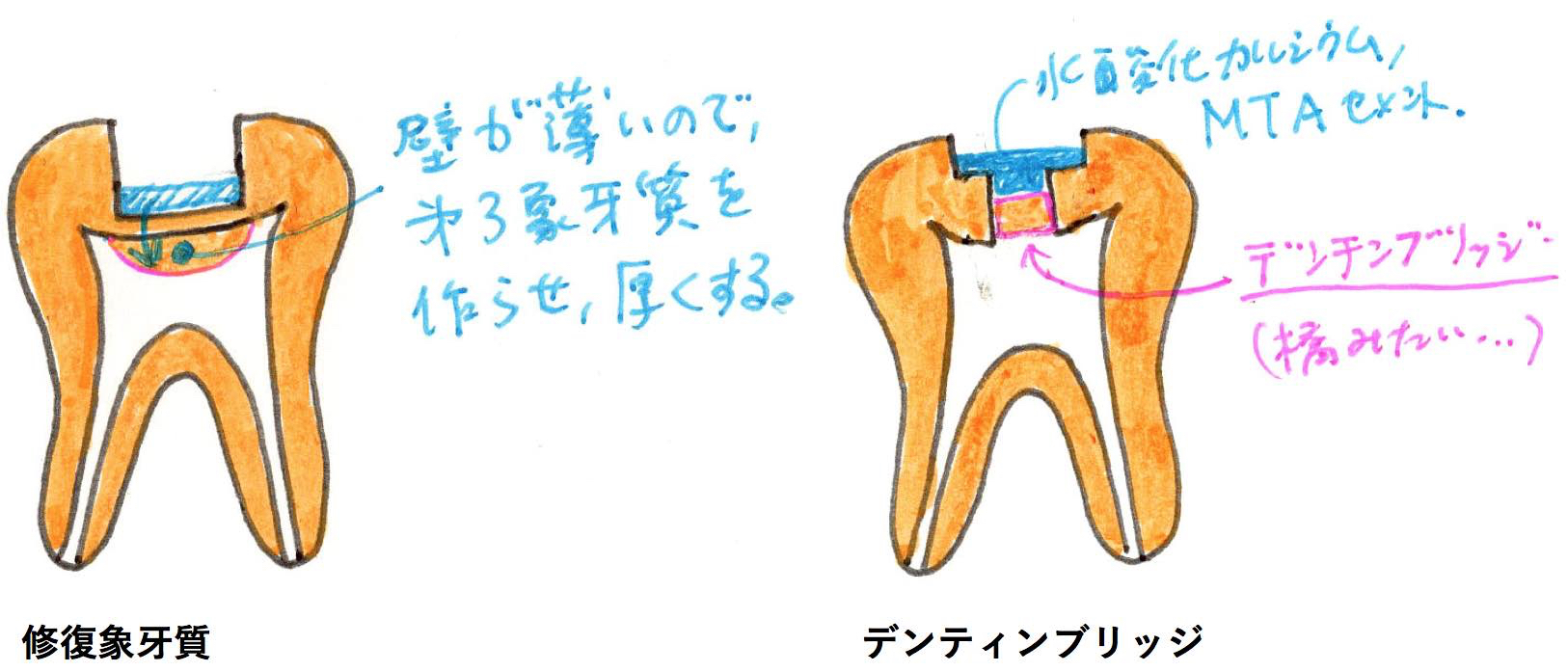

こちらは、歯髄が正常と判断できます。「自発痛」ではなく「間欠的な冷水痛」で、歯髄電気診で反応しているからです。よって、最終的な修復=メタルインレー修復にうつることができます。もちろん、歯髄に近接していて刺激が伝わってしまいそうなときには、間接覆髄や裏層などお薬をつめることを途中ではさむかもしれませんが、大枠の治療方針としてはメタルインレー修復が妥当となります。問題文の冷水痛が、自発痛だったりすると、「歯髄鎮静療法」や「抜髄」を考えていかなければならなくなります。

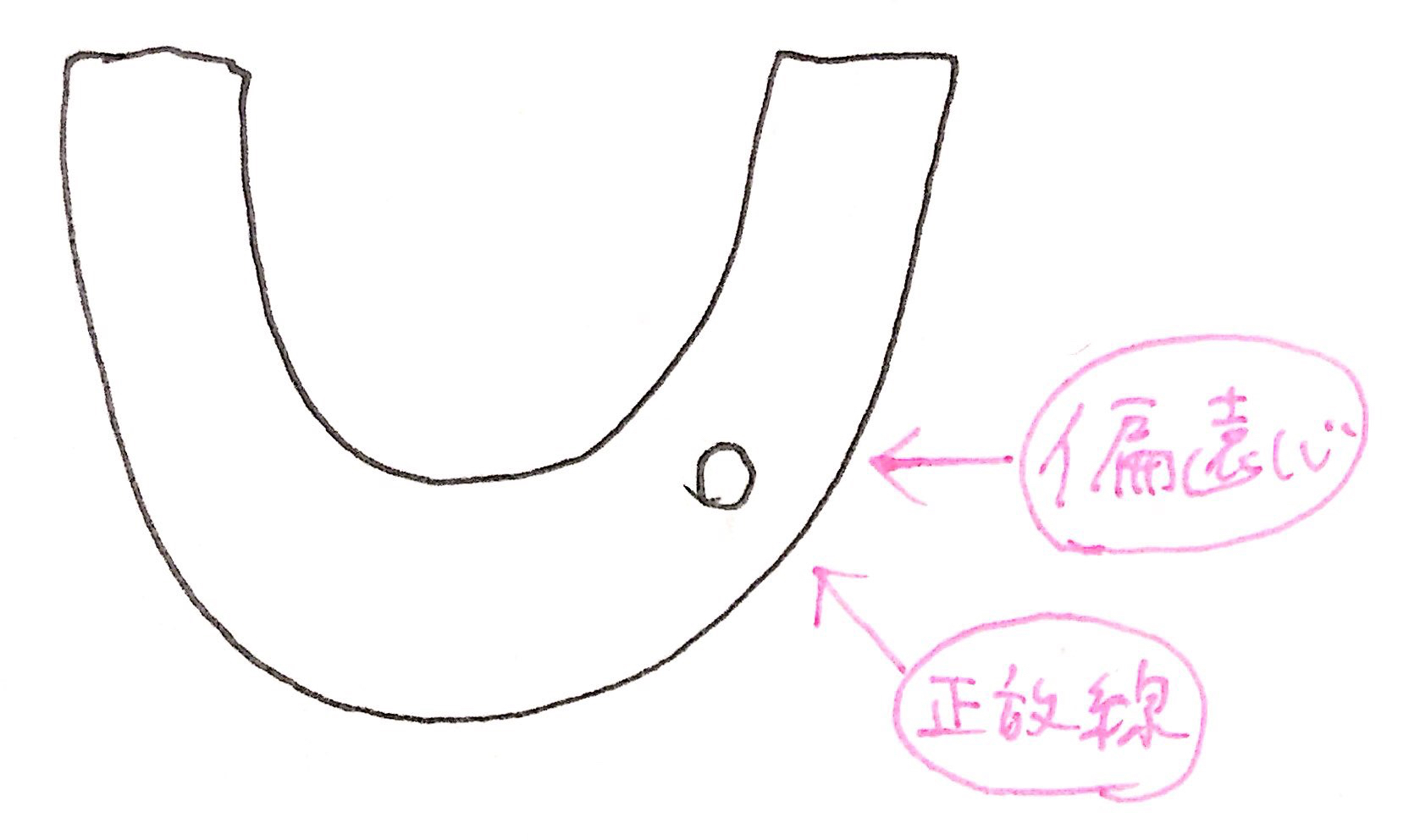

「一過性の冷水痛」or「間欠性の自発痛」

歯内治療、エンドの問題を解く時に、問題文で常に目を光らせて置かなければいけない単語があります。それが、「一過性の冷水痛」か「間欠性の自発痛」かです。

患者の「痛みがあるのか、無いのか」=「歯髄鎮静消炎療法なのか、最終修復をやってしまって大丈夫なのか」は、上記の単語によって判断されることが多いです。

「一過性の冷水痛」や「間欠性の冷水痛」や「痛みが消退した」とあれば、歯髄はまだ健康な状態で、歯髄充血とかそんななので、「自発痛がない」と判断でき、間接覆髄法が行えます。つまり、お薬詰めて、最終処置ができます。死ぬまで症状無ければそのままで過ごせます。

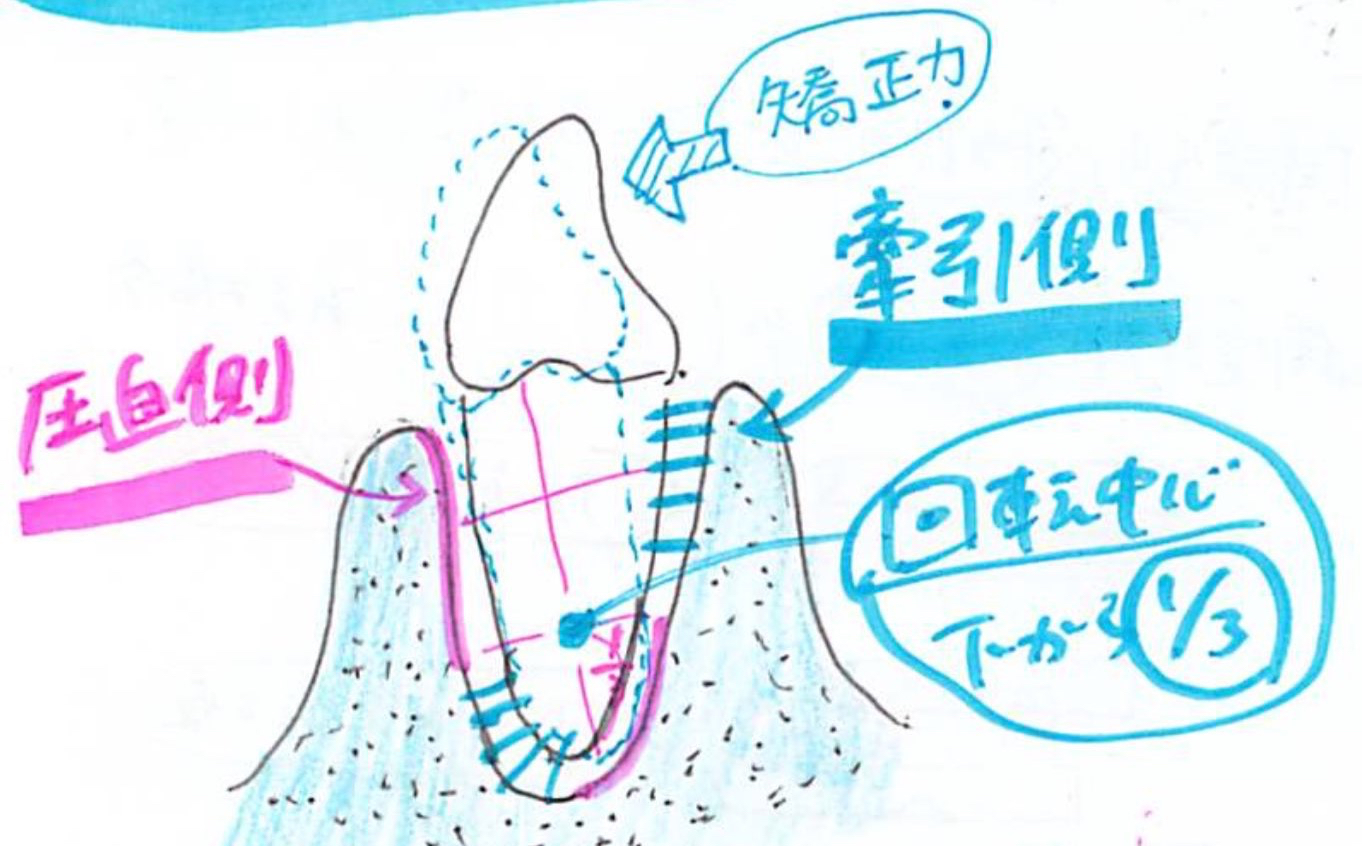

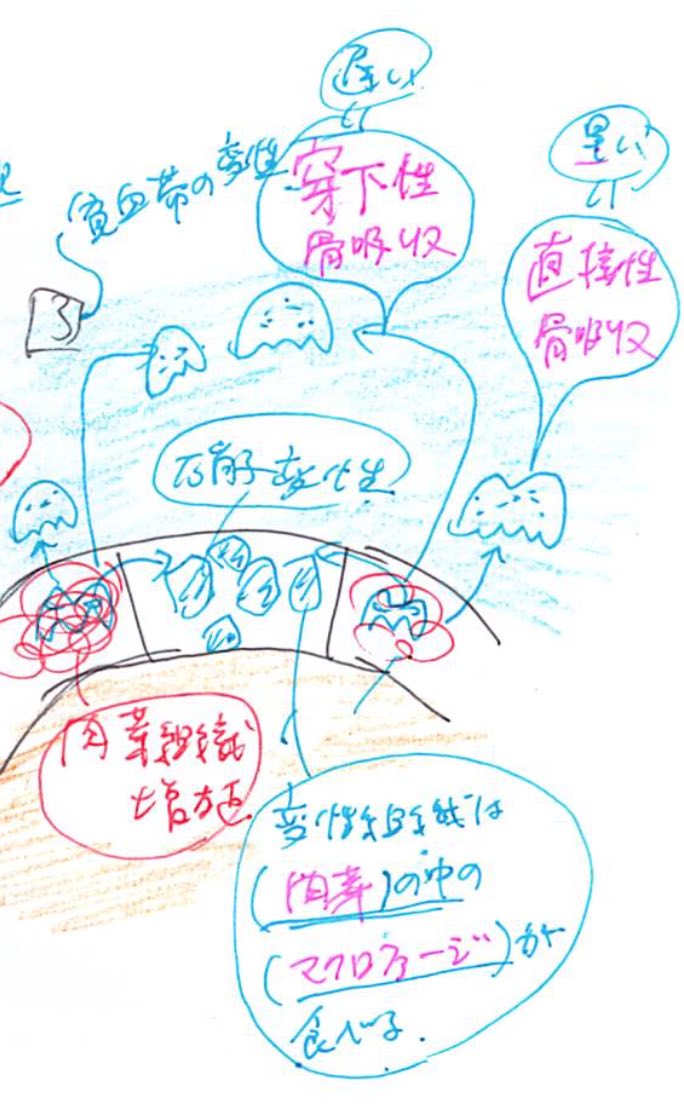

一方、「間欠性の自発痛」とあれば、急性漿液性歯髄炎が疑われ、「自発痛があり」なので間接覆髄法→CR修復はすぐにはできません。一度、歯髄のリトマス試験紙、こと、酸化亜鉛ユージノールセメントなどを詰めて、「歯髄鎮静消炎療法」を行い、歯髄炎が「一部性」なのか「全部性」なのかを試験することが多いです。(もちろん、拍動性の自発痛や打診痛が顕著で歯髄炎が全部性であることが明らかである場合は、すぐに抜髄します。)

もし、自発痛あるのに、そのまま最終修復したら、病状が悪化して、全部性歯髄炎、化膿性歯髄炎→根尖性歯周炎などになってしまい、抜髄・感染根管治療を行う必要があります。何より患者の痛みを示しているのにそれを無視してCR充填してしまうなんて、現場に立ってみればありえないことだってわかるようなもんですが、文章で書かれているとリアリティが薄いですし、何より実際の経験が少ないので、そのあたりの感覚がイメージしずらいです。

今回は以上です。

歯内療法おすすめの本

新歯内療法学サイドリーダー 学建書院 2013 ★★★

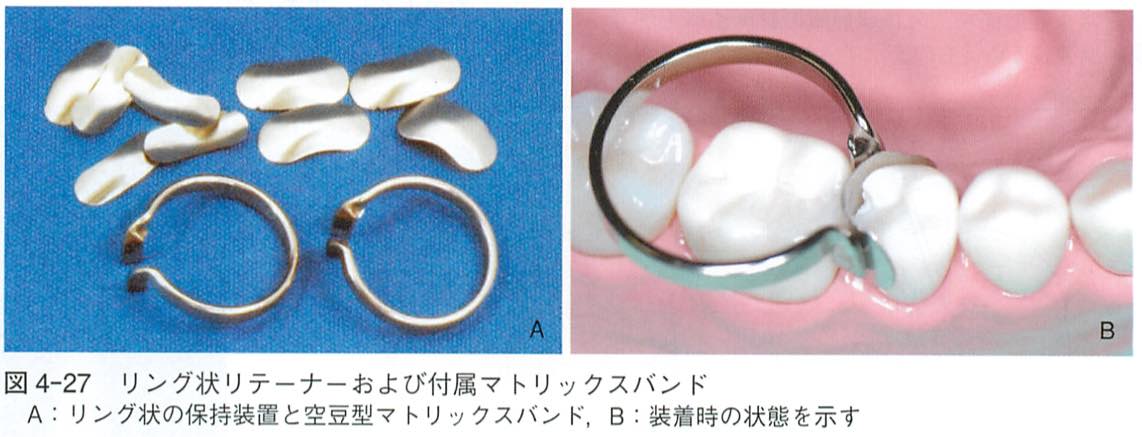

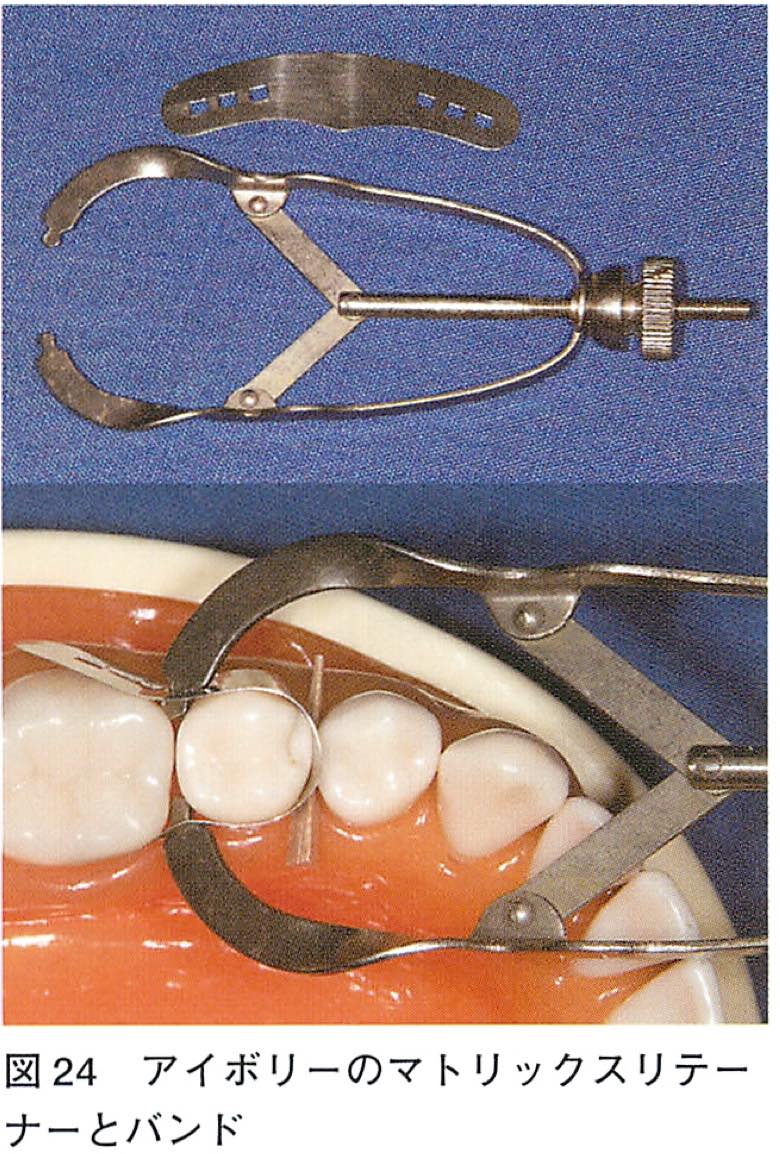

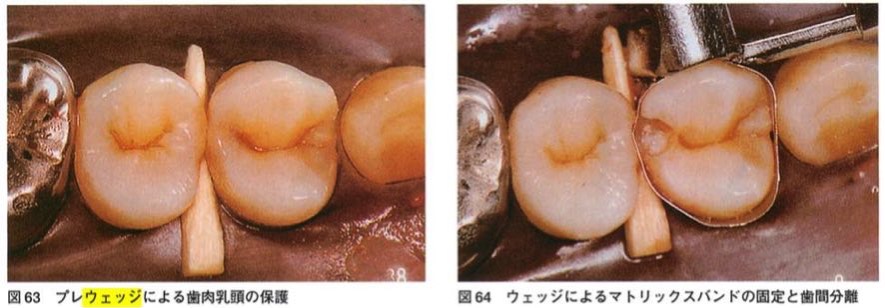

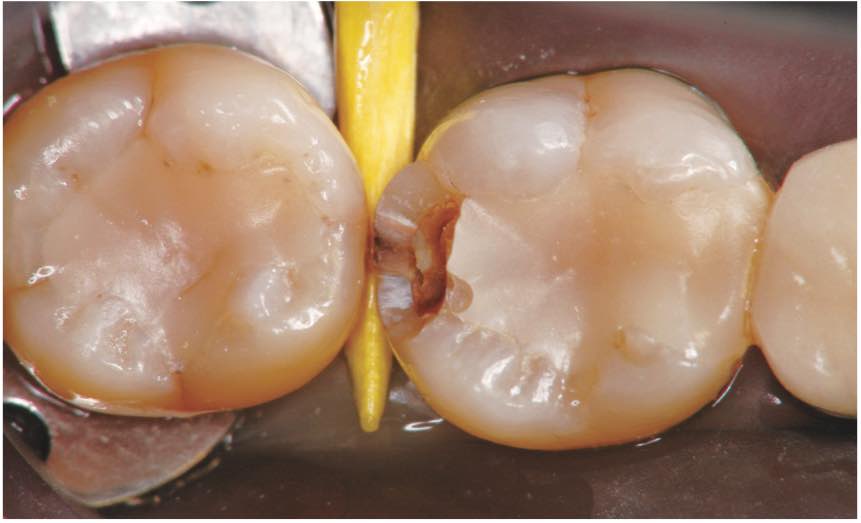

サイドリーダーでは、この歯内療法の本が群を抜いておすすめです。イラストが丁寧にかかれていて、教科書の文章読んで頭のなかでイメージするしかなったような処置の様子が、ああ!こんな風にするんだ!という箇所が多く、勉強になりました。3,4年生でこれから学ぶ人も、6年になっても歯内療法が苦手!という人も、まずはこの本をみておくと入り口からスムーズに入れて、その後の知識をきちんと積み上げていけそうな気がします。

歯内療法のケースアセスメントと臨床根管形態からみる・ストラテジーを選ぶ 興地 隆史 (著) 医歯薬出版 2013 ★★★

エンド界のドン!といえば、この方、興地(おきじ)先生です。国家試験の問題作成もされていますし、学会的にもかなりの重鎮らしく、うちの先生は「日本の歯内療法は興地先生を中心に回っている」ともいっていたぐらいです。。。

エンドは、臨床系の専門書を開くと本当に有象無象の世界というか、何が正しいのかさっぱりわからなくなってしまいます。流派が乱立しているというか、これといった大正解的な方法がないのが歯内療法の特徴でもあると思います。

しかし、国家試験は違います。教科書に書いてあることが正解となります。医歯薬出版の教科書が神で、そこに載っていることが正解とされます。興地先生はこの教科書ももちろん、教科書系の本では必ず上の方に名前があります。

その興地先生の単著とあれば、その重要さ具合がわかると思います。いわゆる新問といわれるような新しい傾向のものは、このような臨床系の専門書をカバーしておくのがその対策としては妥当に思われます。Ni-Tiだったり、根管洗浄だったり(昔はスタンダードだったNaOClとH2O2の交互洗浄ではなく、今は、、、)そのあたりの臨床的な手順や道具、方法もこの本のものをイメージできるようになれば国試の臨床実地問題で迷った時に正しい方角に自然と足が伸びるようになるんだろうな、と思います。

エンドドンティクス 第4版 興地 隆史 ほか 永末書店 2015 ★★☆

教科書系では一番この本が新しく写真が豊富でわかりやすいです。歯内療法の基礎的なことから、Ni-Tiについての記述もわかりやすかったです。版も新しいですし、この方法は古いんじゃ、、、みたいなところがなかったです。医歯薬出版の教科書でわからないことでもこちらを開いて納得することが何度もあり。網羅的に短時間で勉強終わらせるには、こちらも合わせて使えるとスムーズだなと感じました。

歯内治療学 第4版 医歯薬出版 2012 ★★☆

国家試験のバイブル、医歯薬出版の教科書シリーズです。もしまだ買ってなかったり持っていない場合は、かならず国家試験の勉強を本格的に始める前に買っておきましょう。その時の最新版を。

「過去問で間違った」「この用語がわからない」そんなときはまずこの本を開いて、前後の文脈含めて読むことをおすすめします。実践の解説よんでるだけでは知識が断片的になってしまいます。文脈や意味を掴みながら系統的に勉強していきましょう。