食事摂取基準の問題がエグい

難問化を極めてきている歯科医師国家試験ですが、その中でも食事摂取基準の問題が近年ますますエグさを増しております。今回は皆さん苦戦する食事摂取基準の暗記系のものをまるごとやっつけてやろうと思って、自分なりの覚え方を書いてみようと思います。まずは以下の問題を解いてみて下さい。この記事は食事摂取基準(2015年)に準拠して書いています。

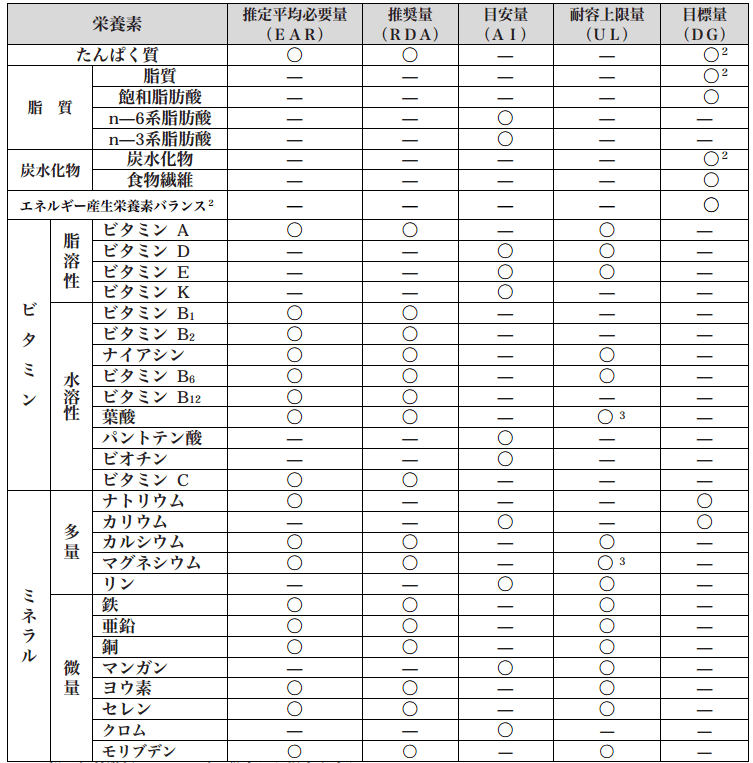

109A-50改 食事摂取基準(2010年)で耐用上限量の摂取量が定められているのはどれか。1つ選べ。

a 脂肪 b 炭水化物 c カルシウム d たんぱく質 e ビタミンK 正答 c

暗記の量が半端ない!

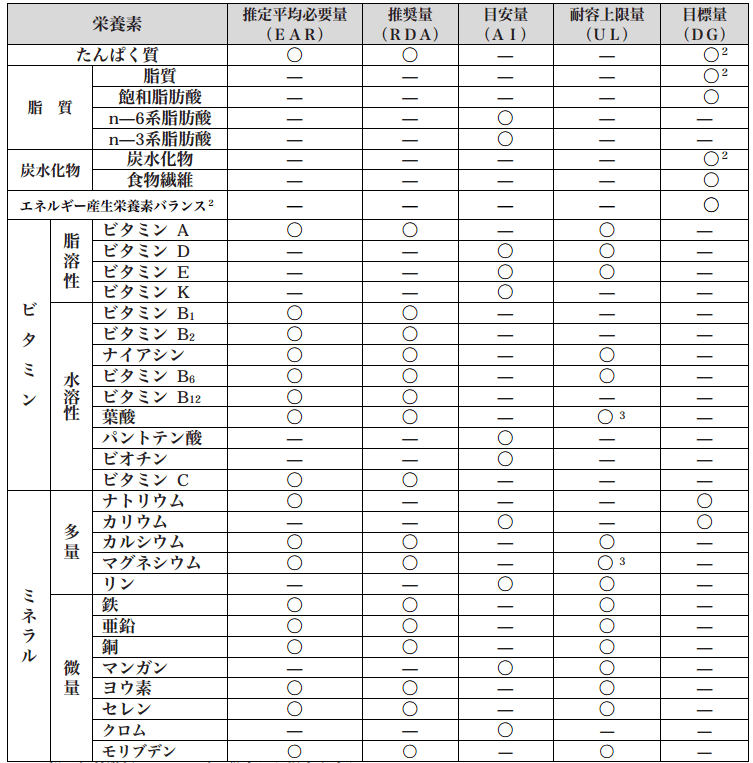

上記のような問題が近年増えているので、予備校の模試でもバンバンそのアタリつついてきます。「え?つまり下の表を完全に暗記しろってことなの?」というすごい状況になっています。栄養士の国家試験ならわかるんですけど、歯科医師の国家試験に必要なのだろうか、、、ただ、出題されてしまうのでどうにか覚えなくてはいけません。ネットで探してみましたがところどころいいゴロは落ちているものの、まとまったものは無かったのでここでまとめてみようと思います。

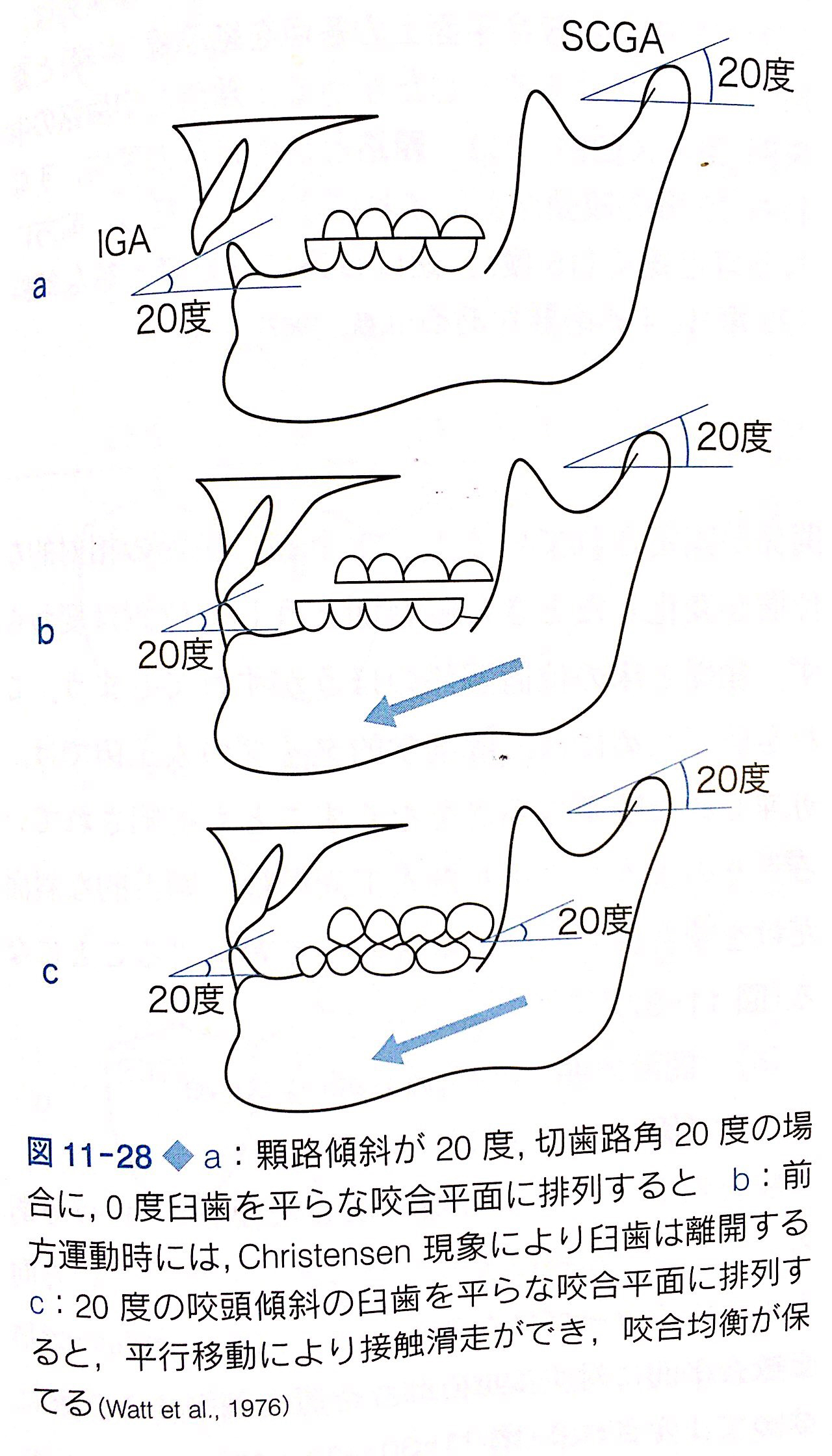

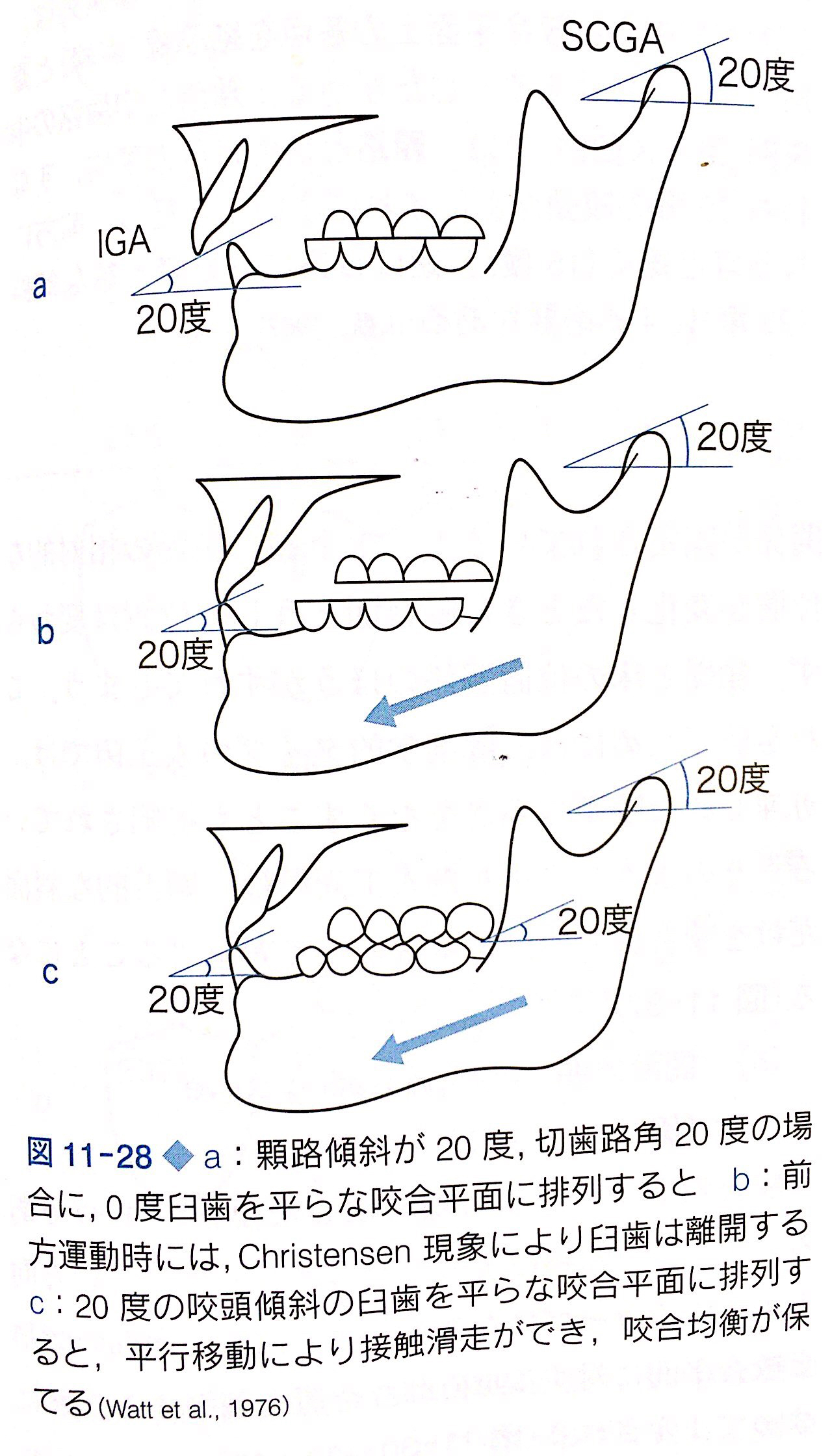

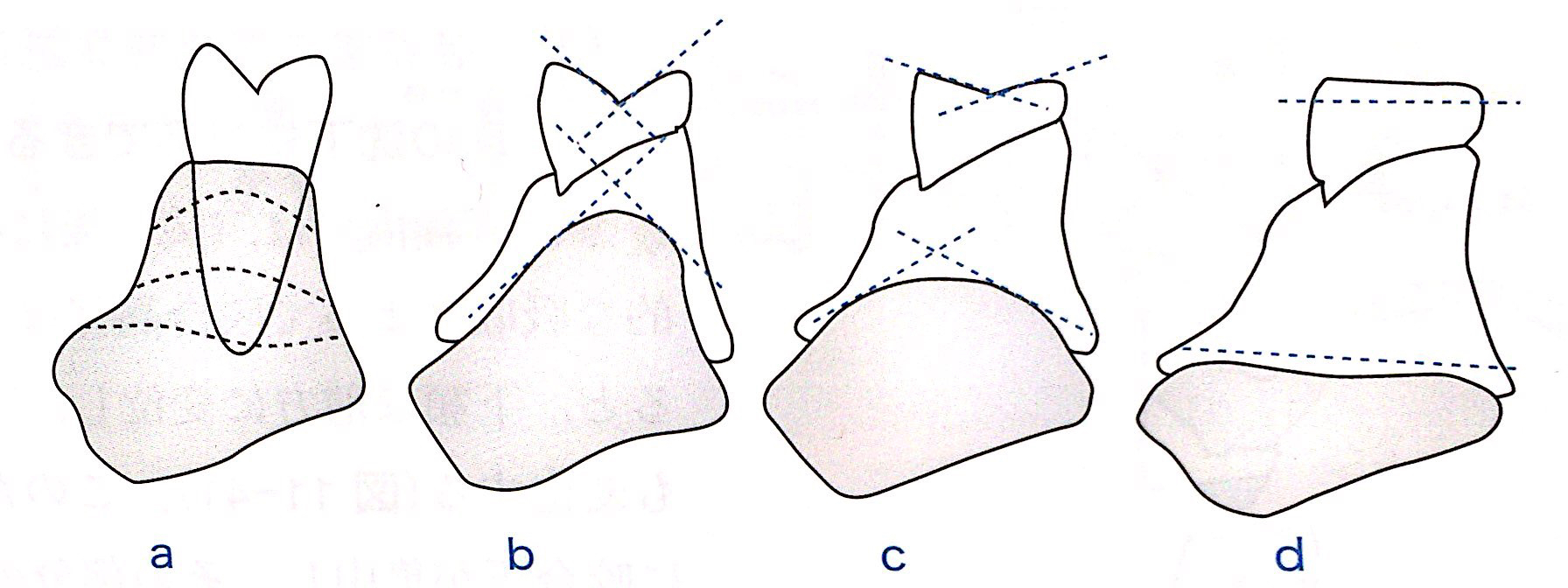

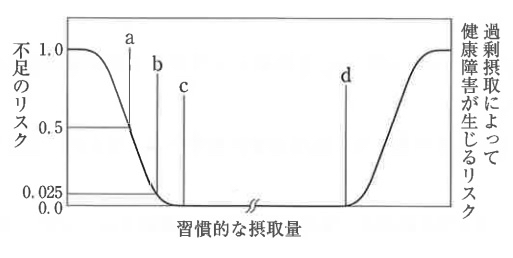

まずはこのグラフを覚える(栄養素に関する各指標の概念図)

上記のグラフを覚えなければいけません。つまり、以下の図でabcdが何に当たるのか、そらで答えられなければなりません。

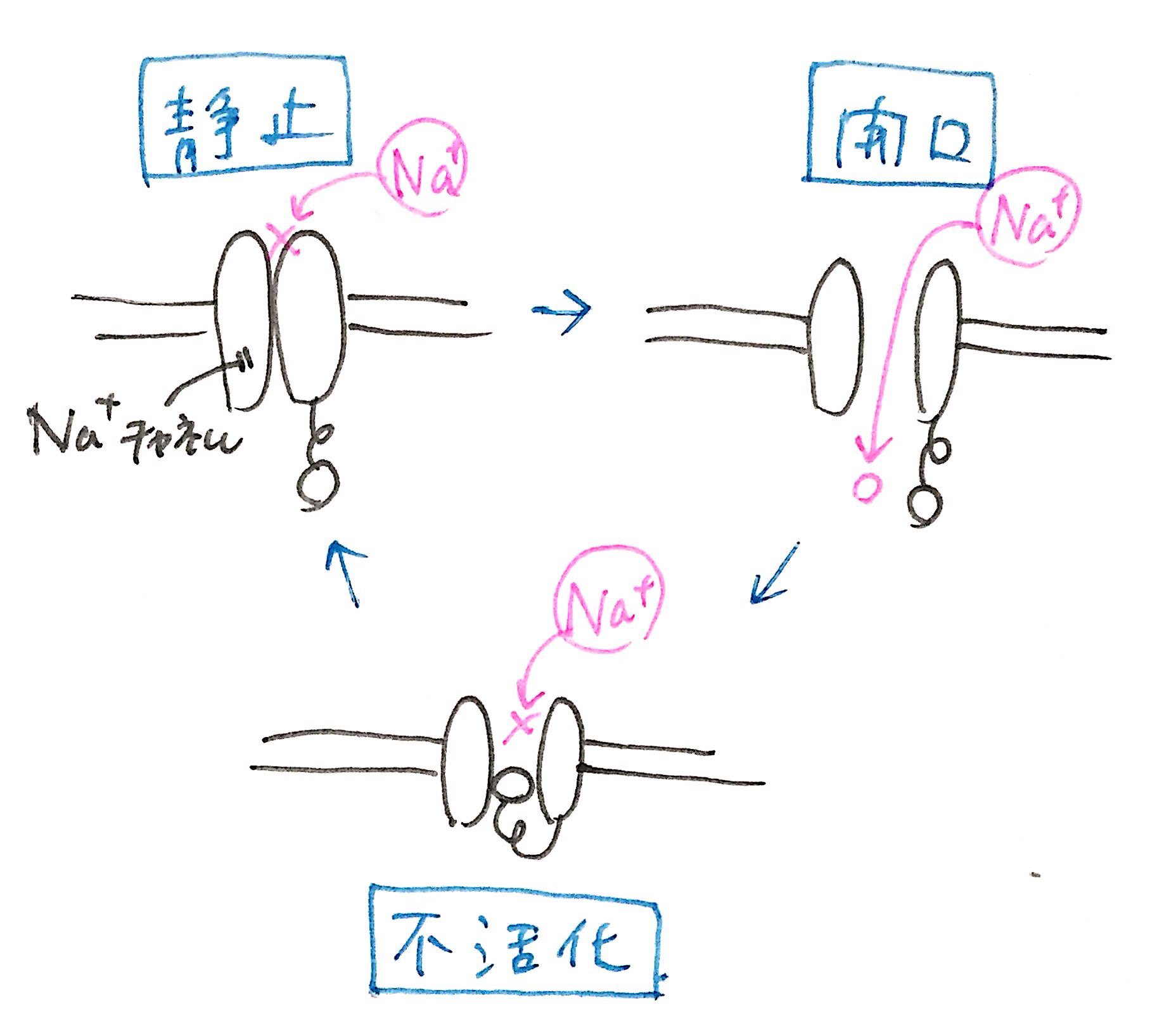

「1.推定平均必要量」と「4.耐用上限量」は覚えやすい

この2つは言葉の意味からグラフの位置を導き出せるので楽です。「推定平均必要量」について、aはグラフで0.5のところ、平均の50%なので「推定平均必要量」だと導けます。「耐用上限量」について、dはもうぎりぎり一杯のところにいるから、「耐用上限量」だとわかります。名前から位置が判断しづらいのは「推奨量」「目安量」の2つです。この2つを死ぬ気で覚えましょう。

「2.推奨量」と「3.目安量」を気合い入れて覚える!!

この2つは、文字からグラフの位置を判断できません。ということで気合い入れて覚えるやつです。「推奨量」は、98%の人が足りているというところなので b です。cが「目安量」なのですが、実はcの位置ではなく、目安量は科学的根拠が出せずにいるので適当に定めている量、目安の量ということで、cのあたりになってればいいなーっていう置き方です。このアバウトな感じが目安なんだなってこともおさえておきましょう。

「5.目標量」だけグラフにはない。

栄養素の5つの指標のうち、目標量だけはグラフに書き表されていません。目標量は「生活習慣病」対策の値で特殊なものだからです。「生活習慣病の予防が目標です」と覚えましょう。これは後でもでてきます。

そして、食事摂取基準の本丸、各指標で定められている項目を覚えるの段、、、、下の図をどう料理して覚えるか、です。

1.推定平均必要量

50%の人が必要量を満たす量です。3大栄養素でみると、タンパク質は設定されているのに炭水化物も脂質も設定されていませんね。そりゃそうですよね、糖質制限ダイエットが登場するぐらい、米とりすぎですからね。あとお肉も食べ過ぎです。なので、これぐらいは取ってくださいね、の指定には入ってこないんです! それでも、上の表をみてみると分かるように、3大栄養素以外は、多くの項目が設定されています。設定されていないものが少ない。ということで、設定されていないものでゴロを作って覚えましょう。

設定のない!項目: 「平均もない!短小デックでパンツビオーン、カリ真っ黒」

- 炭水化物(食物繊維含む)

- 脂質(飽和脂肪酸、n-3,n-6系脂肪酸含む)

- ビタミンD, E, K

- パントテン酸

- ビオチン

- カリウム(K)

- リン(P)

- マンガン(Mn)

- クロム(Cr)

2.推奨量

ほとんどの人(98%)が必要量を満たす量です。なんと、推定平均必要量とほぼ同じです!ナトリウムが多いだけです。ということで同じゴロを使います。

設定のない!項目: 「推奨されない!短小デックでパンツビオーン、カリ真っ黒な!」

- 炭水化物(食物繊維含む)

- 脂質(飽和脂肪酸、n-3,n-6系脂肪酸含む)

- ビタミンD, E, K

- パントテン酸

- ビオチン

- カリウム(K)

- リン(P)

- マンガン(Mn)

- クロム(Cr)

- ナトリウム(推定平均必要量と違うのはNaだけ!)

何度も言います笑、これは「含まれていないもの」です。また、炭水化物=「炭水化物+食物繊維」で、食物繊維を含むこと、また、脂質=「飽和脂肪酸+n-3系脂肪酸+n-6系脂肪酸」で、脂質の飽和・不飽和脂肪酸も含んでいることにも注意しましょう。ナトリウムの有無だけが、推定平均必要量と違うところです。

3.目安量

推定平均必要量(50%の人が満たす)も推奨量(98%の人が満たす)もどちらも科学的根拠を得る論文がないものについて、とりあえず定めた、あくまで目安の量です。こちらは、設定されている項目のほうが少ないので、設定されているものでゴロを作ります、、、と思ったところあることに気が付きました。

設定のある項目: 「目安箱ある、さむらいデックがパンツビオーン、カリ真っ黒」

- n-3、n-6系脂肪酸

- ビタミンD, E, K

- パントテン酸

- ビオチン

- カリウム(K)

- リン(PO34-)

- マンガン(Mn)

- クロム(Cr)

こちらは、1,2と違って、設定されている項目ですので間違わないようにしましょう。ここだけは大きく注意です。以下の図のようにボスの推定平均必要量とは項目が相補的なっていることを理解しましょう。

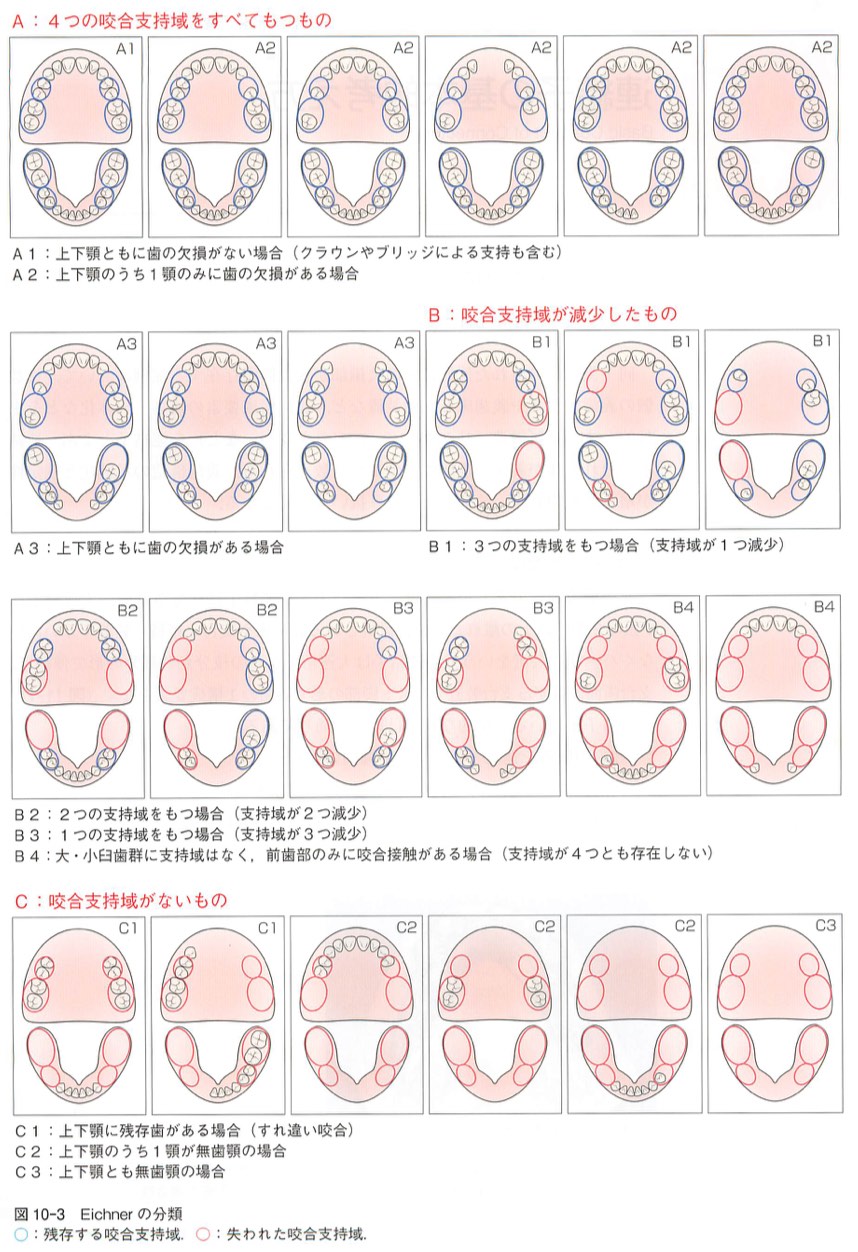

4.耐容上限量

とりすぎ注意なものたち。ミネラルとビタミンに対してのみ定められている。ミネラルはほぼすべて、ビタミンは6つ。ということで、変則的なんですが、ミネラルは、設定のないもの、ビタミンは設定のあるものでゴロを作っております。

「太陽でミネラル満タン!でも中真っ黒! えー?ビタミンビームがでないよう!」

- 耐用上限量

- ミネラルはほぼ全部だがNa、K、Cr(クロム)のみ除く。

- ビタミンA

- B6

- D

- E

- ナイアシン(ビタミンB3)

- 葉酸(ビタミンM)

Na(高血圧)、K(心臓とまる)で取りすぎやばそうなんですが、こちらには入っていないのが意外です。「中真っ黒」の部分、「な・か」は「Na・K」ですよ、「Na・Ca」ではないので、注意です。NaもKも目標量で指定されているので、耐用上限量に入っていません。ここはゴロを使うときの要注意ポイントです。

5.目標量(目標量はグラフに表せない)

「生活習慣病をなくす目標」

目標量=生活習慣病予防のための値です。なので、タンパク質、炭水化物、脂肪(飽和脂肪酸のみ)とNa,Kにのみ定められている。(2010年版では、脂肪は全部だった。コレステロールとか飽和脂肪酸とか、、、それらは2015では省かれています。コレステロールが悪い悪いっていわれてきたんですが、その根拠がちょっと怪しいんじゃないかって証明されてきたんですね。卵を一日一個までみたいなこといわれていましたけど、それは嘘なんじゃ?となってきているということです。

5.目標量で設定のある項目 =「三大栄養素とNa、K」

- 炭水化物=「炭水化物+食物繊維」

- タンパク質=「タンパク質」

- 脂質=「飽和脂肪酸+n-3系脂肪酸+n-6系脂肪酸」だが、n-3とn-6のみ目標量が定められてない。

- ミネラル=「Na、K」のみ。どちらも循環器系(心臓や血圧)にかかわる重要なミネラルですね。ちなみにNa,Kともに耐用上限量で定められていない!ので、こういうところでも釘打っておくと、後々思い出すときに思い出しやすいです。

- 3大栄養素については、単純に量が指定されているわけではなく、3つのバランスが指定されています。つまり、炭水化物:50~60%、脂質:20〜30%、タンパク質:13〜20%というように、総エネルギーに占める割合はこのバランスがベストですよーと、指定されています。

目標量に関しては、クソゴロ様( https://goo.gl/qs1ohC )のゴロもありますので、こちらで紹介しておきますねー

目標量 「目標はナカタ、平和の使節!繊細なバランス。」

- ナトリウム

- カリウム

- タンパク質、炭水化物

- 飽和脂肪酸

- 脂質

- 食物繊維

- エネルギー産生栄養素バランス

または、このようなシンプルなゴロも覚えやすいかもです。

- 脂質

- 炭水化物

- タンパク質

- カリウム

- ナトリウム

- 食物繊維

- 飽和脂肪酸

最後、食塩(Na)について

- 年々減少傾向だが、日本人はWHOの基準5g以下の倍以上を食べている

- 健康日本21(第二次):8g(男女共通)

- 食事摂取基準:男8g、女7g

- 推定平均必要量と目標量のみ設定されている

- とりすぎで高血圧なりそうですが、耐容上限量には設定されていない!(ミネラルで設定されていないのはNa,K,クロムのみ)

- ビタミンA

- ビタミンB1,B2,B6,B12

- ビタミンC

- ナイアシン

- タンパク質

- ナトリウム

- カルシウム

- マグネシウム

今回は以上です。下品なものばかりで毎度のことすいません…素敵な紳士・淑女のみなさんは、より清らかで素敵なゴロを作ってくださいねー。

【衛生学・口腔保健学・社会歯科学・その他法律系】のお薦めの参考書

1.公衆衛生がみえる ★★★

医科では有名な「病気がみえる」シリーズの「公衆衛生」の本です。医科系の本は、全国で勉強している人の数も関わっている人も多いので、参考書なども質の高いものが多いです。公衆衛生、衛生学分野ではおそらくもっとも多くの学生によまれている本の1つでしょう。社会保障、医療保険、介護保険、感染症、食品系、疫学、医療法、健康増進法、廃棄物、環境問題、すべてこの一冊で片がつくと思います!

何より図やイラストがわかりやすいです。社会保障制度や国家予算、介護制度など結構覚えること多く、複雑で頭がこんがらがってしまうところこの本では、図や割りきった説明でとりあえずの要点を理解することが出来ます。一から読み進めるのではなく「あれってどんな法律だっけ?」みたいな時に辞書的に開いて使っています。

まずこの本にのっているものはこちらで勉強して、歯科系に特化した口腔清掃指標だったり、フッ化物だったりは載っていないので、そのあたりはは授業プリントや正書で補って使っています。

2.「加藤の国試合格ノート 3.衛生」★★★

昔「衛生の達人」として販売されていたものです。加藤先生が麻布デンタルスクールに移ったタイミングで、麻布のテキストとして販売されるようになりました。加藤先生の本のシリーズは4冊あるのですが、こちらの衛生がバイブル的で秀逸です。 毎年すぐに売り切れてしまうので、まずは予約注文が始まったら予約をかけておきましょう。衛生学や口腔保健まわりは法律や社会情勢の変化とともに毎年覚える内容が変わってきます。常に最新のものを手元において参照するようにする必要があります。