今回はこの問題です。

新作1

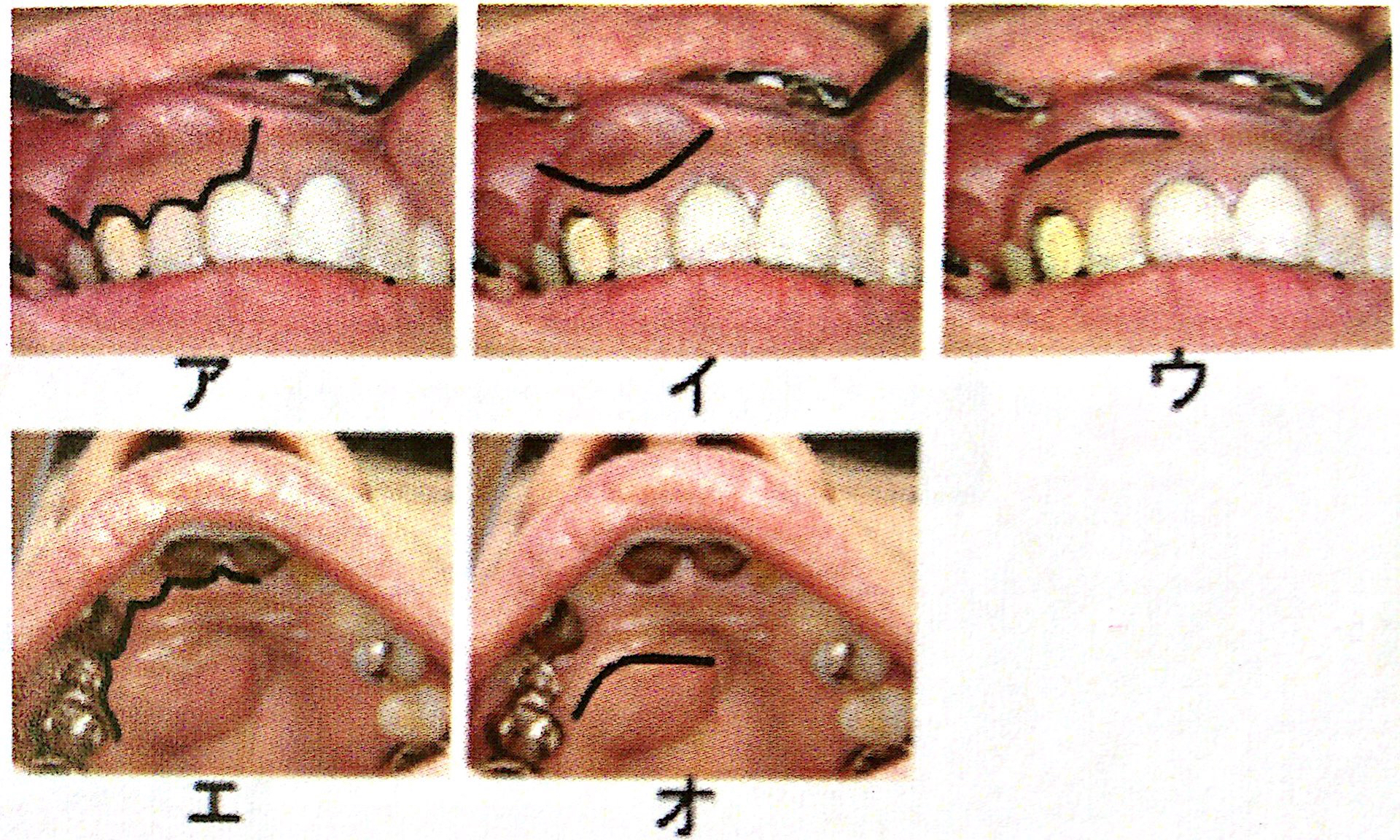

35歳の男性。右側上顎側切歯の根尖部と口蓋部に波動を触れる。

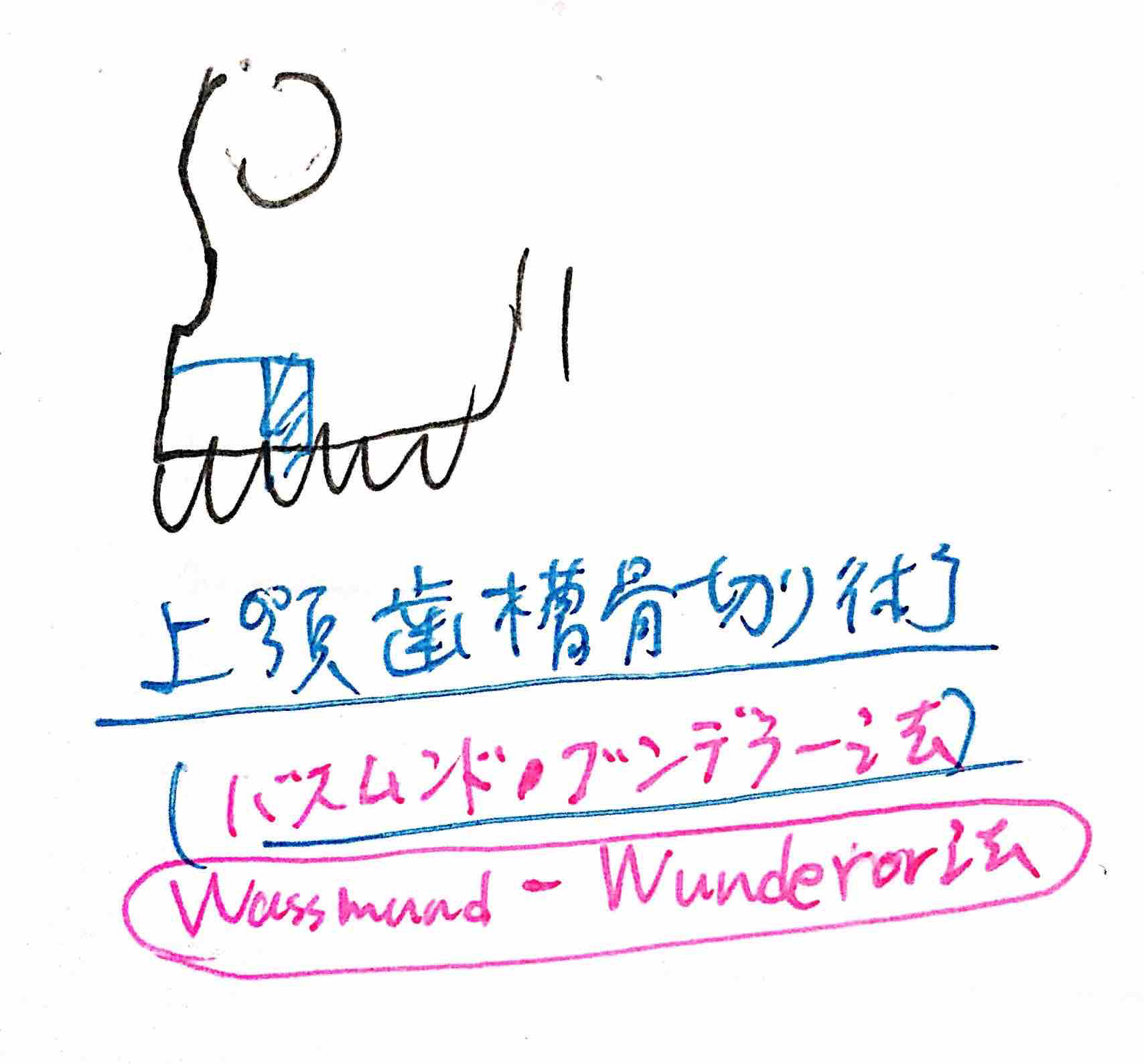

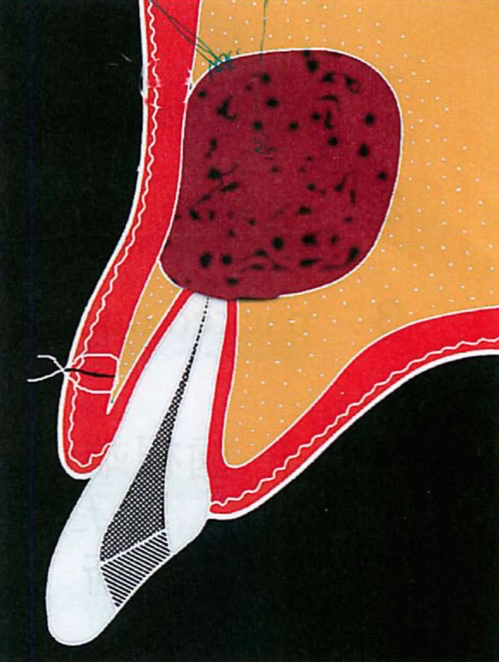

上顎の嚢胞の診断で右側上顎側切歯の歯根端切除術と副腔形成術を行うこととなった。

正しい切開線はどれか。1つ選べ。

正答 ウ

新作2

同じ診断で、歯根端切除術と摘出閉鎖術を行う場合、

正しい切開線はどれか。1つ選べ。

正答 ア

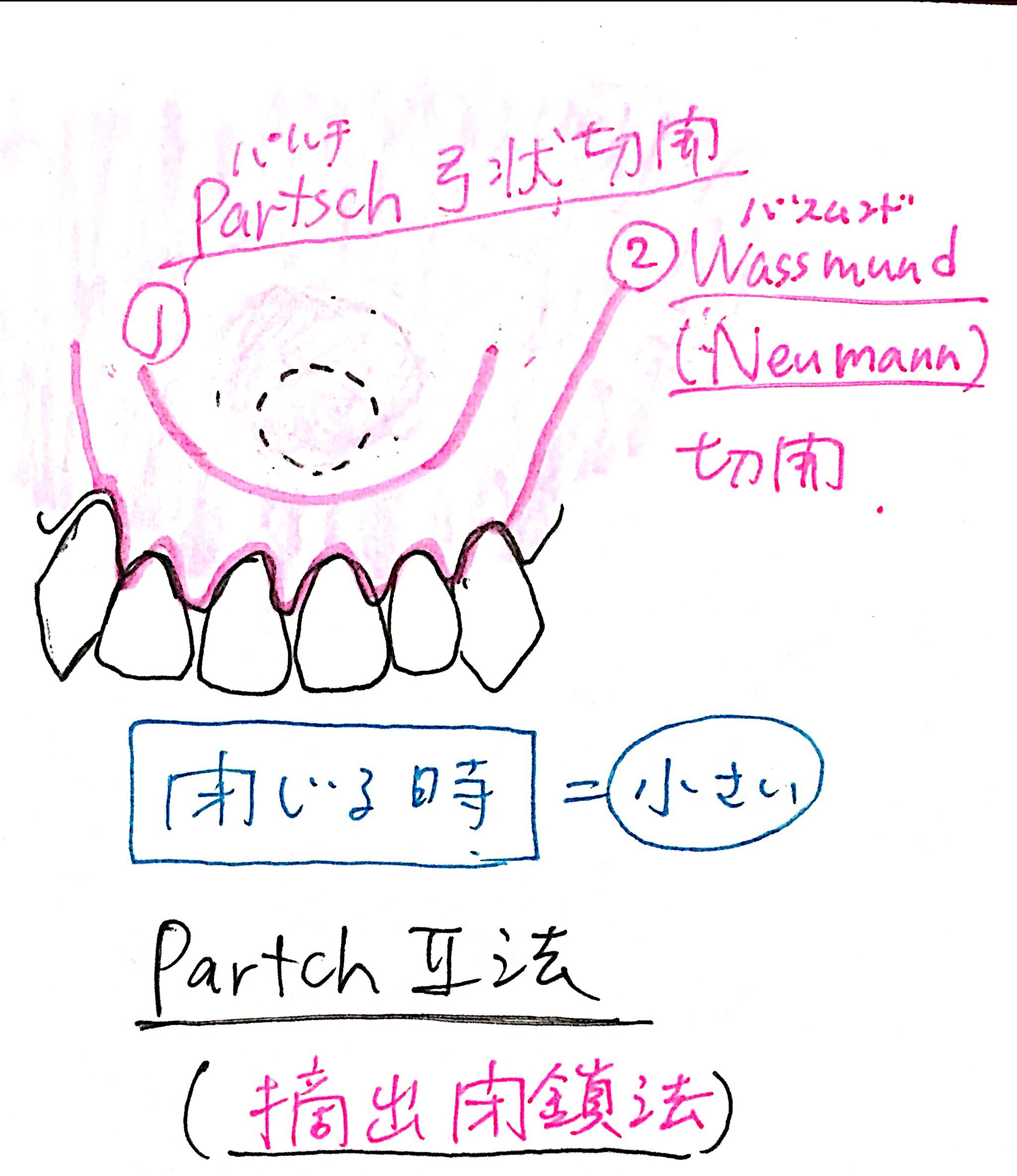

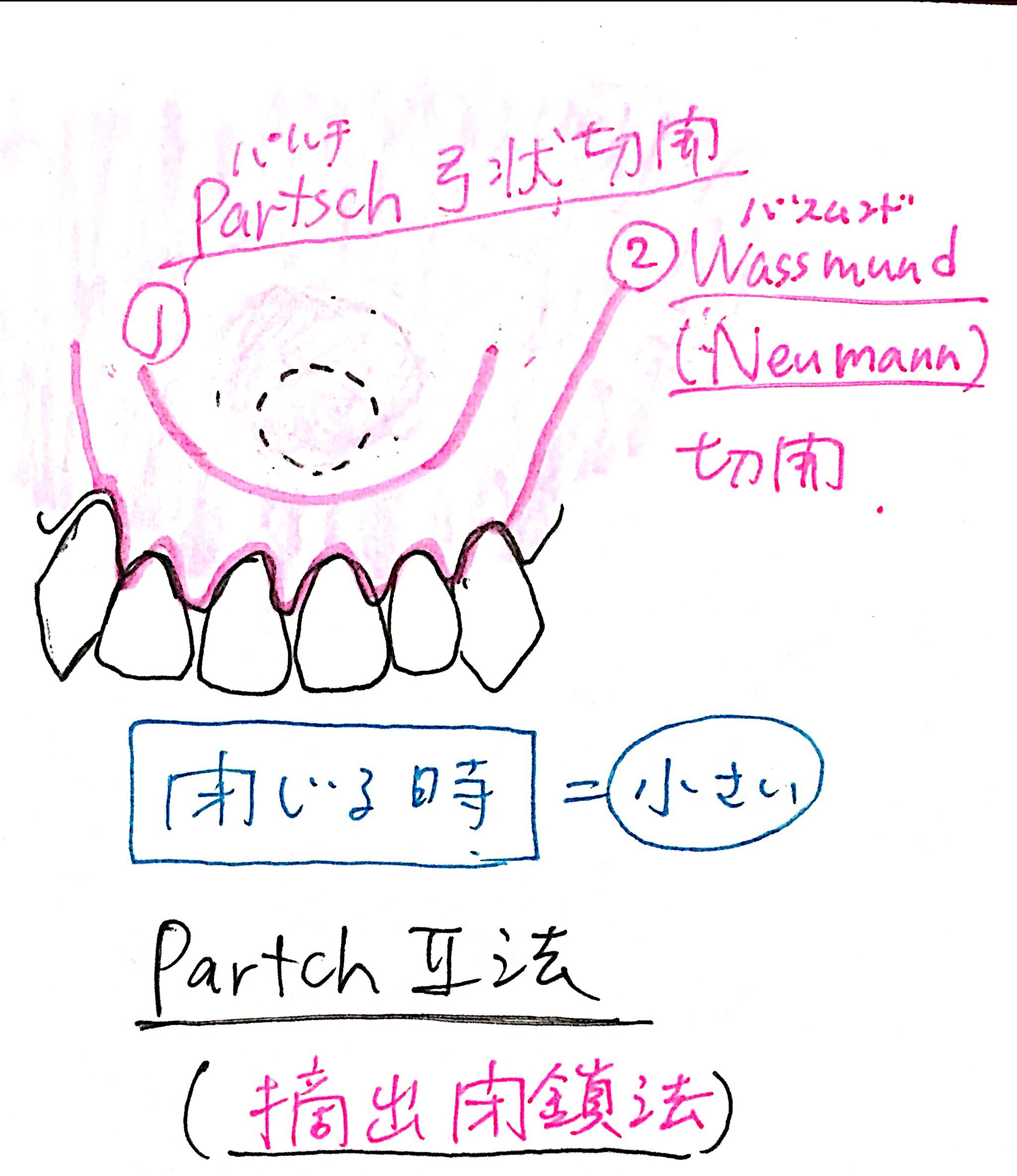

Partsch Ⅰ法とⅡ法の違いはわかる。切開線は、、、

Partsch Ⅰ法とⅡ法の違いを理解している人は多いと思います。

開窓術なのか、摘出閉鎖術なのか、そのことは有名ですよね。

では、その時の切開線をどうするのか、把握している人は少ないのでしょうか。

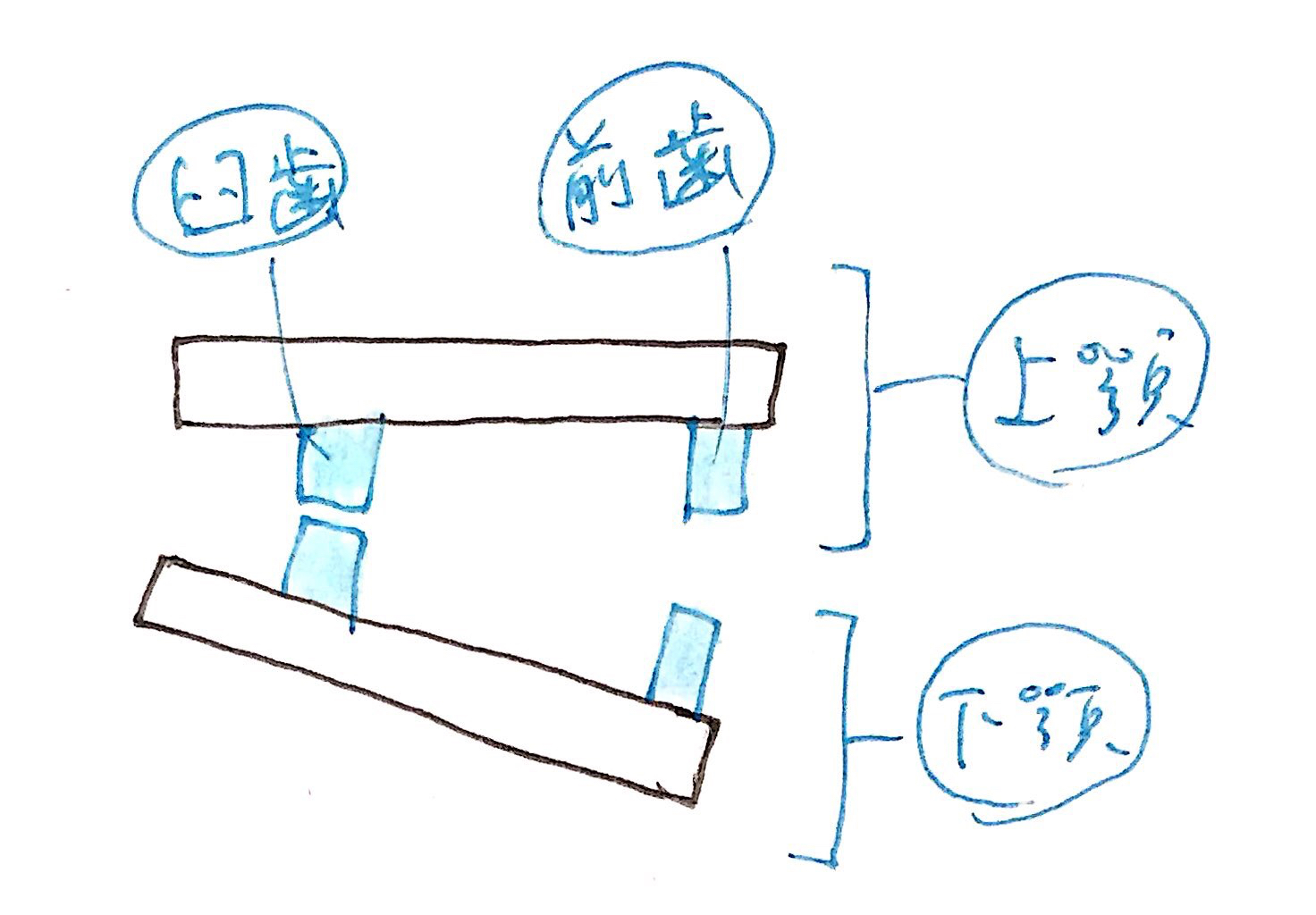

歯根端切除術を行うので、基本的には唇側から攻めることになります。

口蓋側からは歯根端切除がやりずらくて、難しいです。よって選ぶべきはどちらも唇側の切開線です。

また、新作2のほうは、摘出閉鎖術なので、ア=バスムンド切開とイ=パルチ切開、どちらも適用なはずですが、歯肉縁から、5mm以上切開線が取れない場合は、パルチ切開線をすると血流が取れなくなるため、バスムンド切開をおこなうことになります。バスムンド切開は、歯肉退縮のリスクがあります。

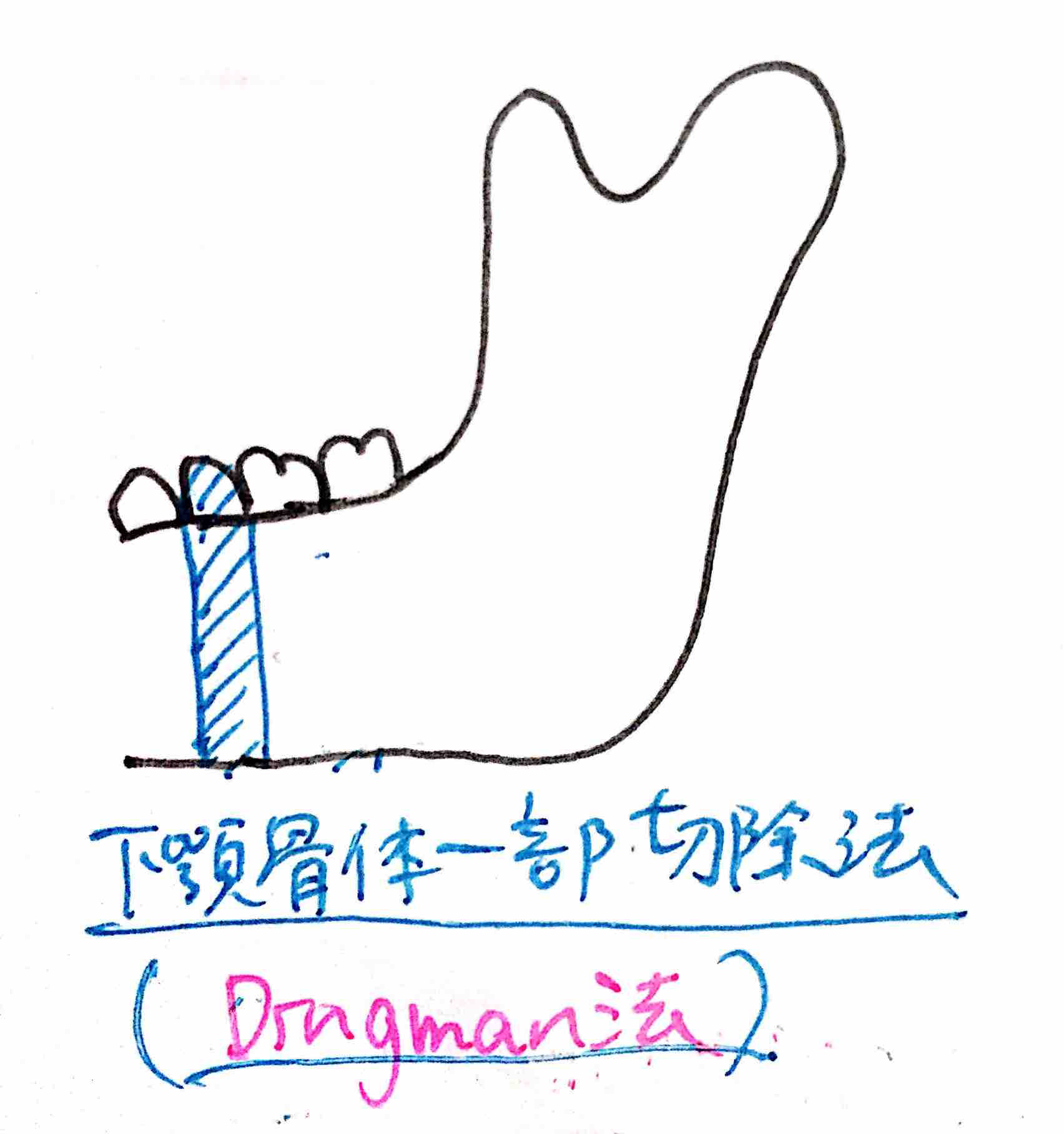

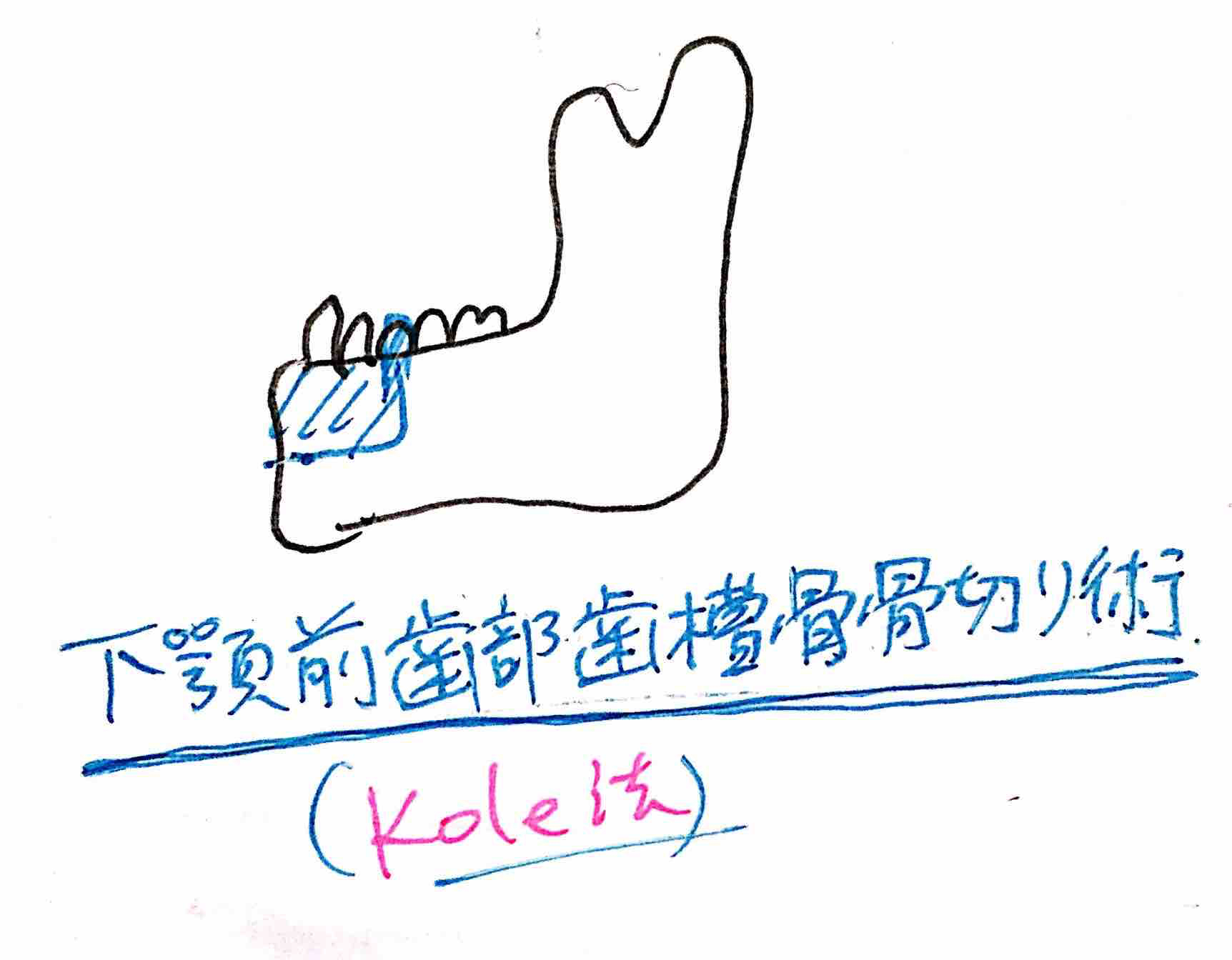

以下のようにまとめることができます。

Partsch Ⅰ法とⅡ法の術式や意味については、後半にまとめるとして、

まずは手術開始時の切開線をどのようにするかを整理しましょう。

Partsch Ⅰ法は嚢胞が大きいとき、それを小さくするためのものです。

嚢胞を全部取る必要がなく、

基本的には、穴をあけて、開放しておけけばよいので、

最小限の切開で良いことになります。

縫合は元の切開部分ではなく、病変の縁の口腔粘膜と縫うことになります。

縫合は基本的には骨の裏打ちがある部分がよいです。

Partsch Ⅱ法では、

嚢胞を全摘出後、再度、閉じてあげなければいけません。

Partsch Ⅱ法では切開した部分、同じ場所で、再度縫合することになります。

縫合するためには、縫合部の下に骨の支持が必要です。

摘出した中腔の上、粘膜だけを縫っても、破れやすそうじゃないですか?

感染も起こりやすそう、、、

よって、切開線は病変部分にかからないように大きくなります。

いまではCTあるので事前に切開線の設定がかなり厳密にできるようになっています。

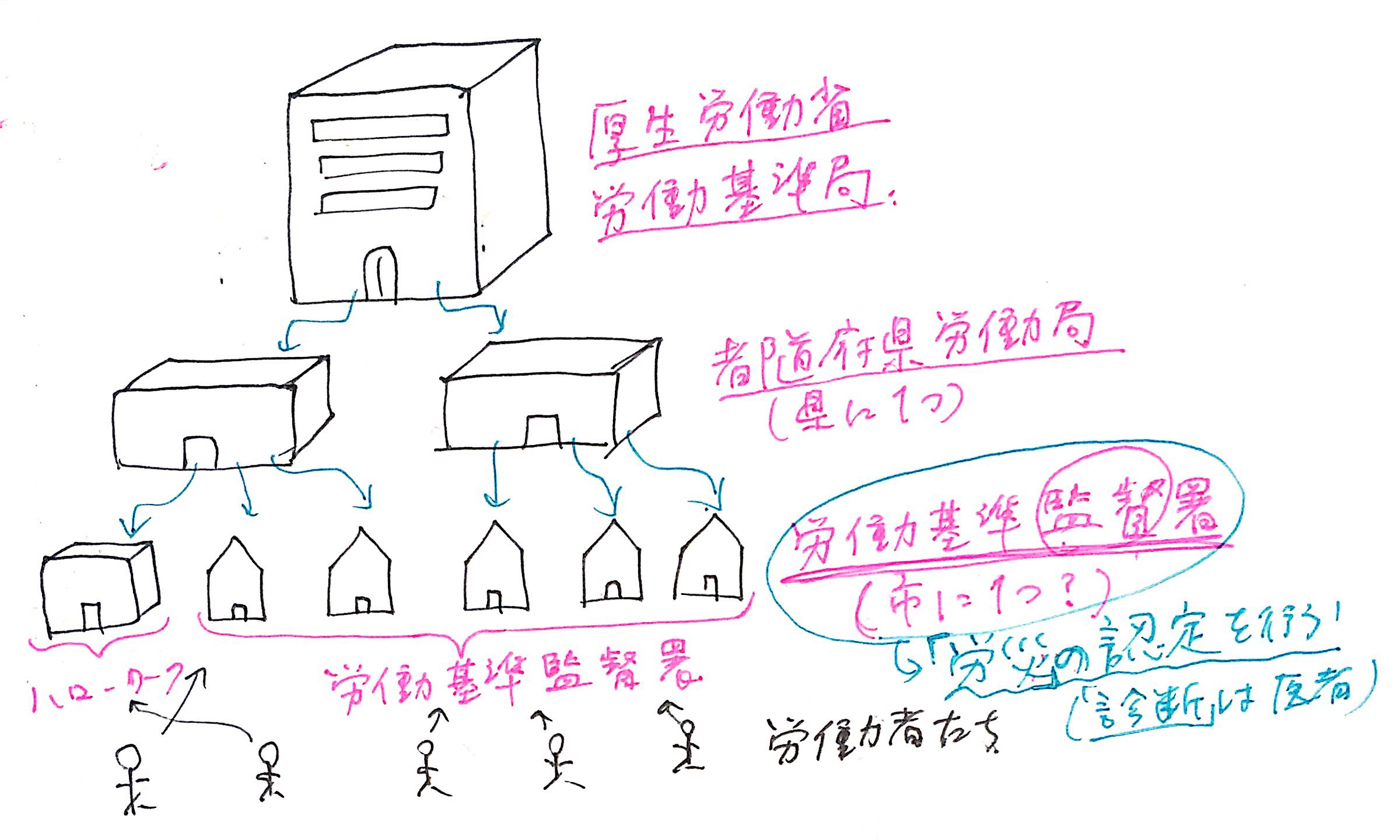

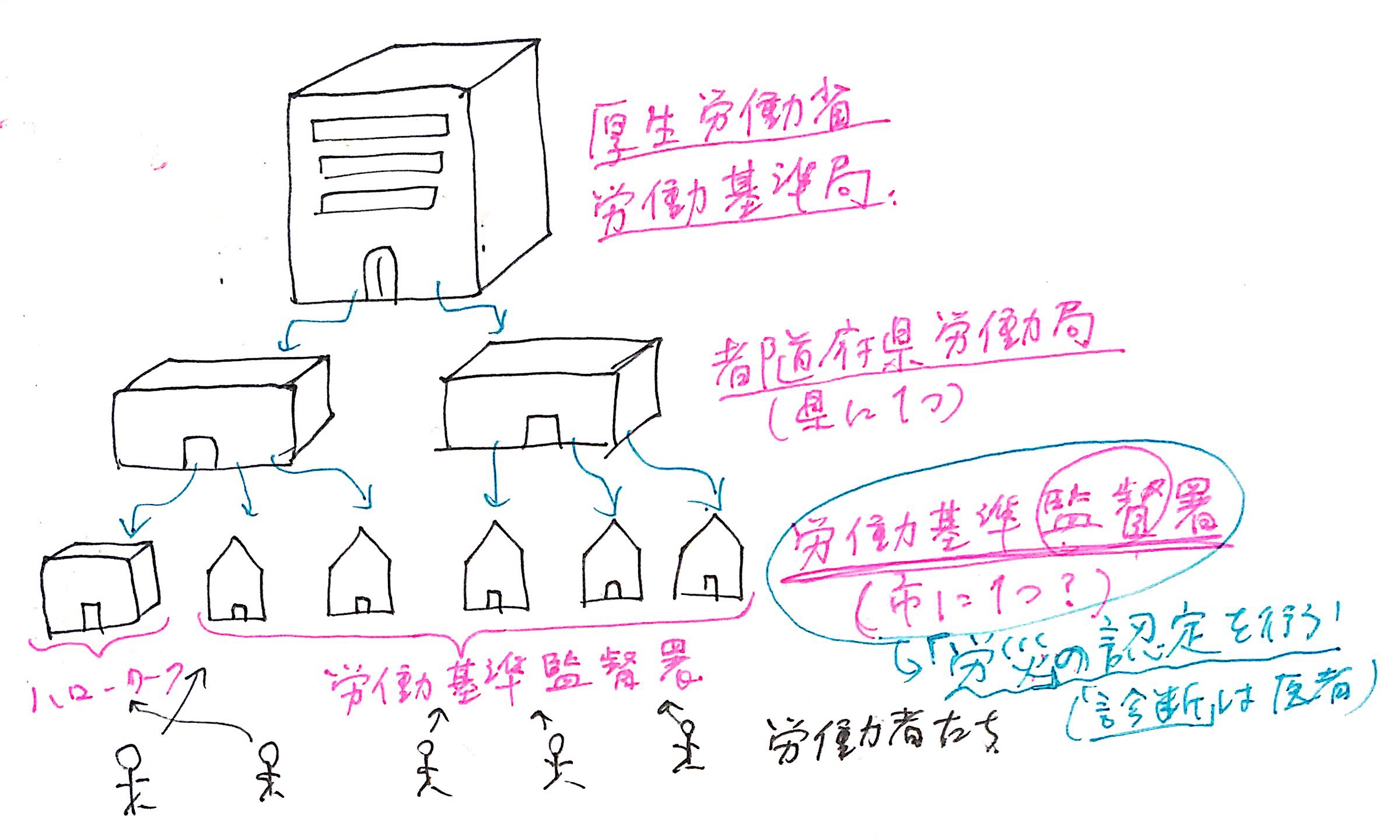

嚢胞の治療、Partsch Ⅰ法とⅡ法

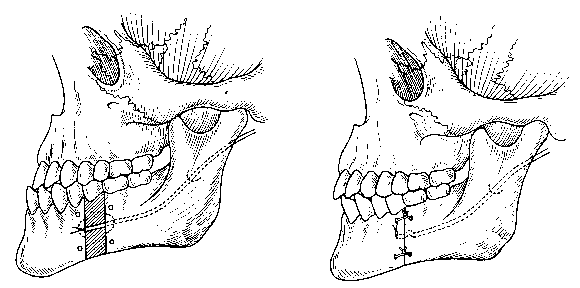

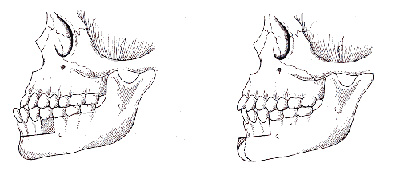

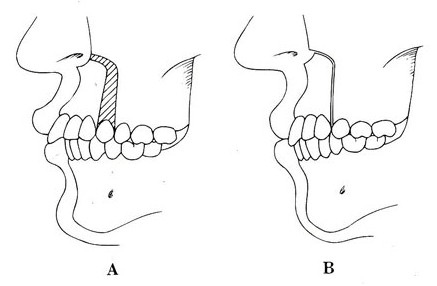

嚢胞の治療で、以下に示すようなPartsch Ⅰ法とⅡ法の違いは有名ですよね。

Partch Ⅰ法は、別名、副腔形成術や開窓術と呼びます。

Partsch Ⅱ法は、摘出閉鎖術です。

以下に、基本事項をまとめます。

Partsch Ⅰ法(開窓術、副腔形成術)

嚢胞壁には穴を開けておくだけで、嚢胞壁はそのまま残しておきます。大きい嚢胞を小さくする目的で行うので、小さくなった後で再度、摘出術を行うことが多いです。

2回目の手術は、実質的にはPartsch Ⅱ法をするということになるので、ⅠとⅡがいつもどっちだっけ?となる人はこの治療の順番を覚えておけば、一発で覚えられますね。

ガマ腫のみ特別で、開窓術のみで完治することがあります。

治療には時間がかかりますが感染のリスクなどはPartsch Ⅱ法よりか低いですし、周辺に神経などある場合、それを傷つけるリスクも低いので侵襲性が低いより安全な術式とも言えます。

Partsch Ⅰ法(腹腔形成術、開窓術)

Partsch Ⅰ法とⅡ法のどっちが開窓術かいつも忘れてしまう人のために、、、

エナメル上皮腫の治療で年齢が低い患者の場合、

区域切除すると可哀想なとき、

まず開窓して、そのあと摘出+骨削合する場合がありますよね。

そのときはまさに、

Partsch Ⅰ法にて開窓してから、

Partsch Ⅱ法で、全摘出+骨削合

することになります。

1と2がそのまま、開窓→摘出の順番になっているので覚えやすいですね。

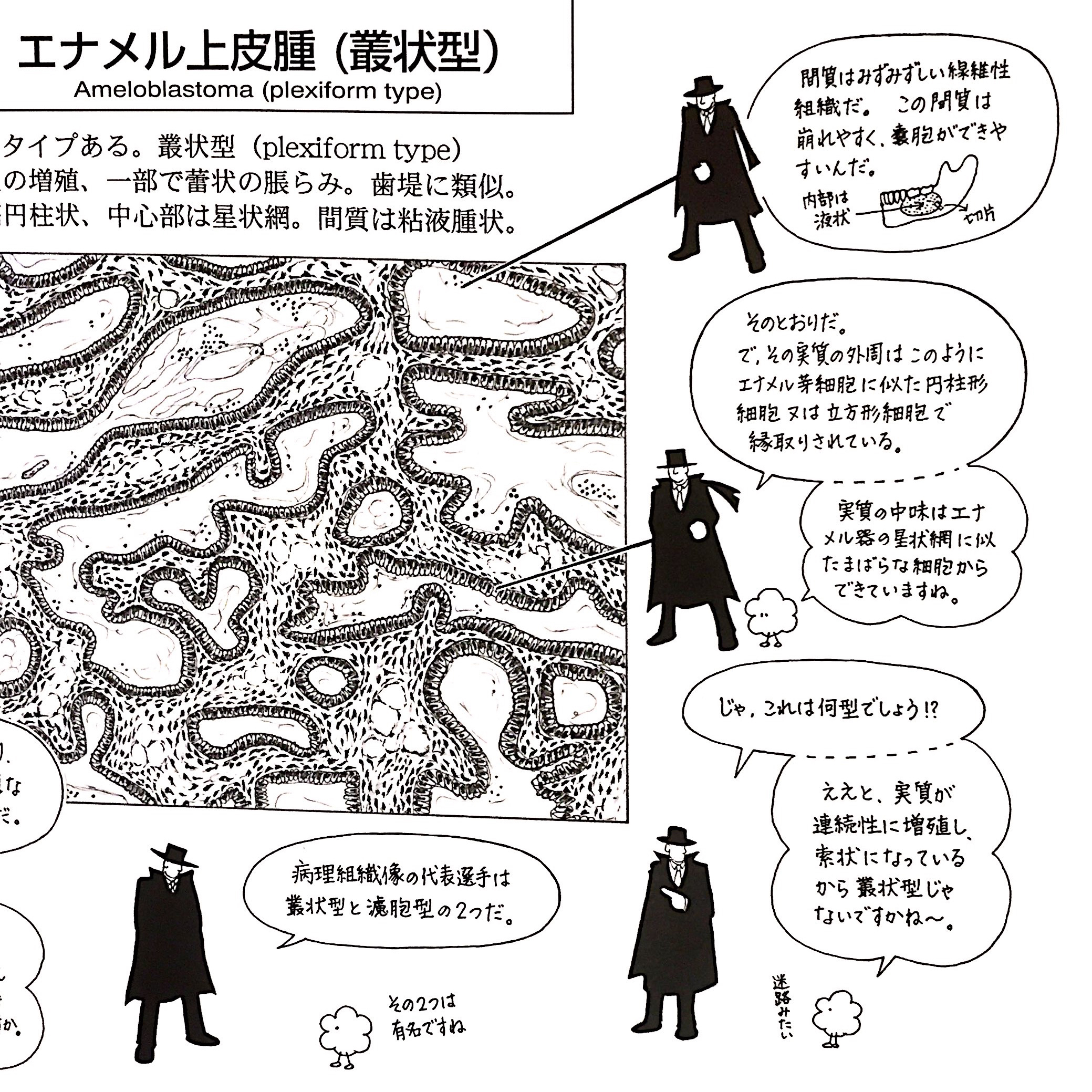

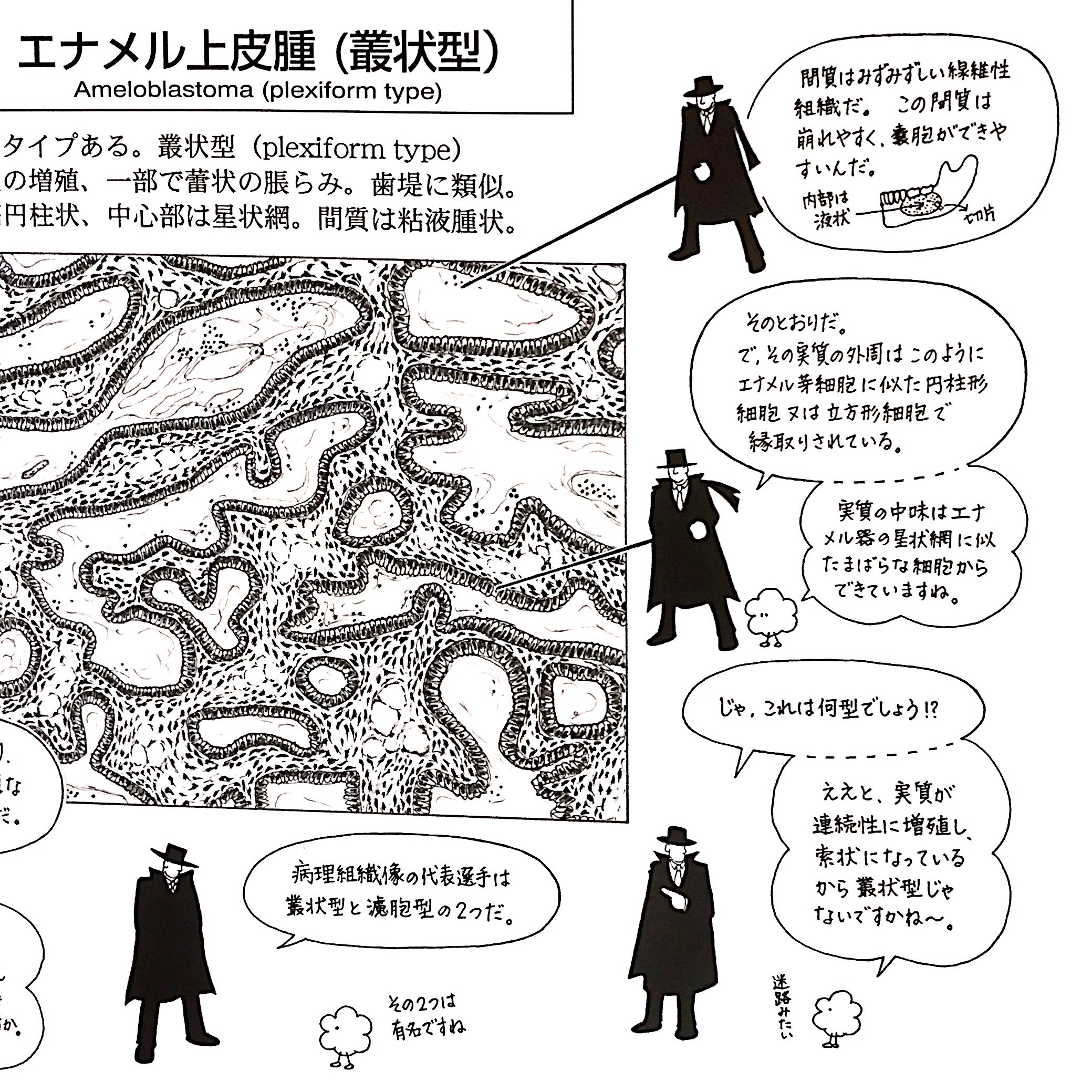

ちなみに、エナメル上皮腫は、腫瘍なので、嚢胞の治療=開窓術をするのはおかしいんじゃないか?と思う人が多いかもしれません。

エナメル上皮腫は、腫瘍内に嚢胞を形成しやすく、嚢胞型と充実型と、分類も存在します。エナメル上皮腫への開窓→摘出・骨削合術ができるのは、嚢胞型の場合のみなります。充実型で細胞がつまっているタイプのエナメル上皮腫には、その方法は使えません。

しかも、嚢胞の時とちがうのは、摘出時に骨削合など、周辺の骨もとるということです。再発しやすいので、単純な摘出では十分でないということになります。以下の3つ、

- 歯原性粘液腫

- 角化嚢胞性歯原性腫瘍

- エナメル上皮腫

は、悪性腫瘍様の術式が必要になります。摘出時に周辺骨の削合が必要だったり、辺縁切除や区域切除が適用となる、特徴的な良性腫瘍です。

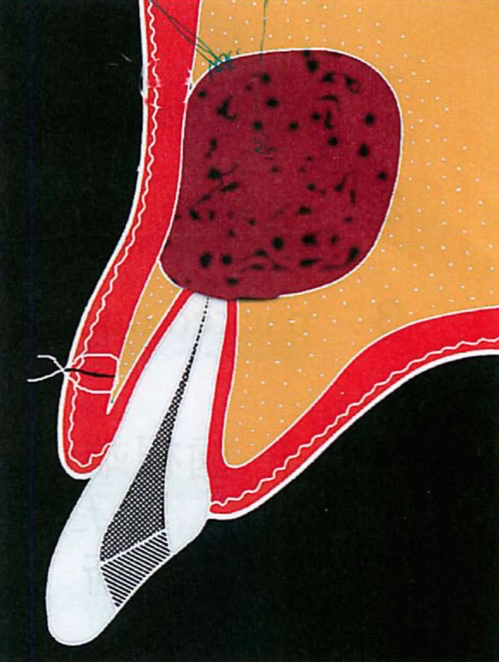

Partsch Ⅱ法(摘出閉鎖術)

嚢胞が小さい時には、そのまま嚢胞を全部とってしまって、

縫合する方法を選びます。

これをPartsch Ⅱ法と呼びます。

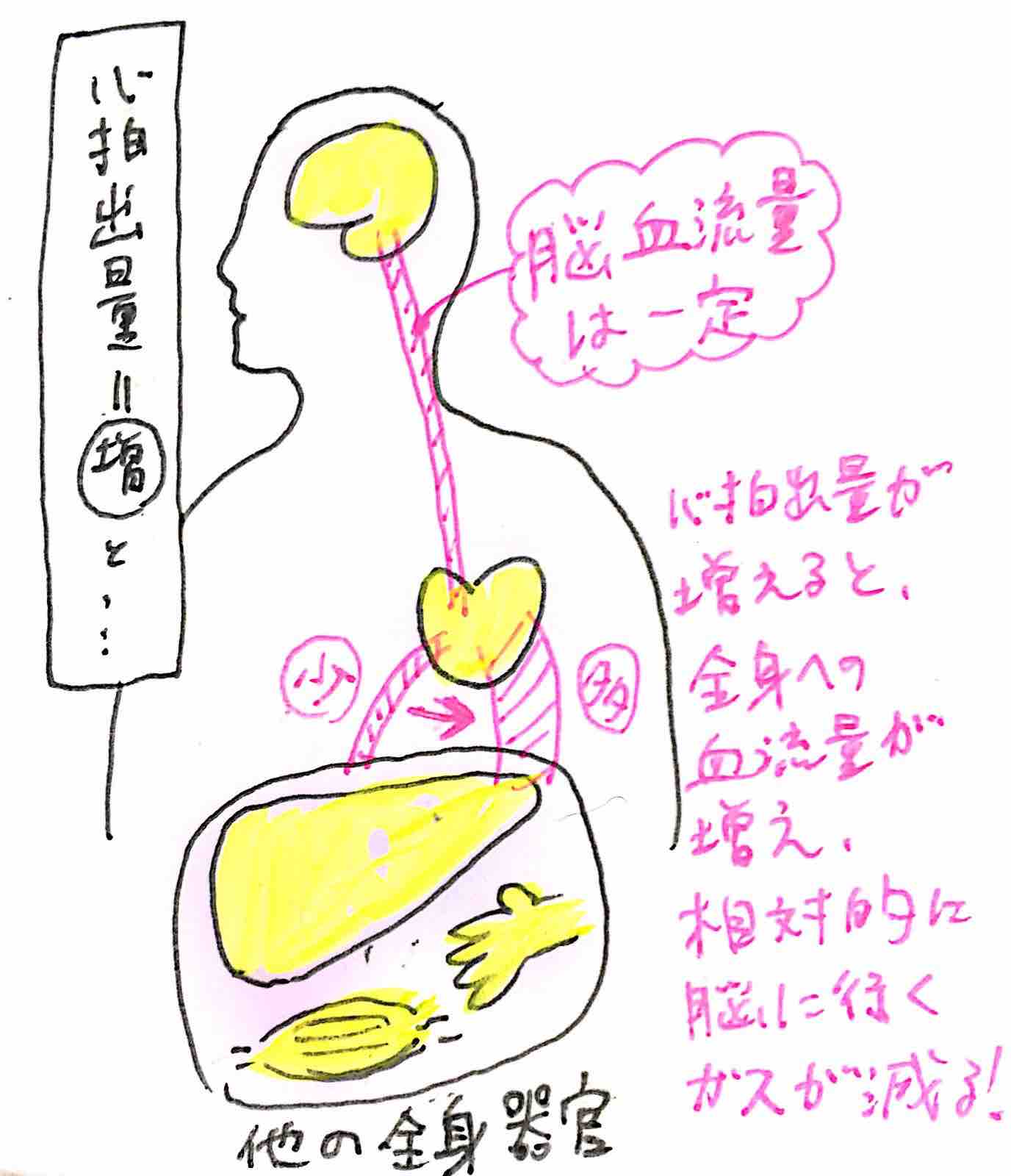

こちらは、閉鎖腔に血餅がたまり、、、、

あとはお馴染みの創傷治癒の過程を経て、治癒していきます。

Partsch Ⅱ法(摘出閉鎖術)

おすすめの口腔外科の本

サクシンクト口腔外科学―カラーアトラス ★★★★★

口外の参考書といったら、まずこれです。

持っていない人はすぐ図書館でチェックしてみましょう。

私は最初に開いた時、わかりやすさに唖然としました。

写真もイラストも豊富で、表などのまとめもすごくリーズナブルです。

自信をもっておすすめできる一冊です。

口腔外科学 第3版 医歯薬出版株式会社 ★★★★☆

高いので、教科書に指定されている大学は少ないかもしれません。でも買うことを強くオススメします。写真や図が多いです。細かい臨床的なことも書いてあるので、それぞれの項目、イメージがつきやすいです。

辞書的に使えますし、いままで調べていて、載っていなかったということが少ないです。何より、わからないとき一瞬で疑問が解決するということは、いまの時間ないときには本当に貴重です。

歯科国試KEY WORDS 口腔外科アトラス ★★★★☆

まだ口外の勉強、始めたばかりの人は、こちらを開きましょう。写真が豊富で、病気のイメージがすごく持ちやすいです。

DES製なので予備校らしいというか、サクシンクトを国家試験にでたところだけに焦点をあててまとめた感じです。

過去問の理解にはよいかもしれませんが、それ以上のものや体系的に学ぶには少し物足りない印象です。

書いてあることが最小限で、シンプルに頭のなかを整理できるでしょう。これまで言葉だけだったことをわかりやすい写真とイラストでイメージ持ちやすくなります。