今回はこの問題です。

国民医療費に含まれるのはどれか。1つ選べ。

a 定期検診

b 訪問診療

c 選定療養

d 予防接種

e 居宅療法管理指導

正答 b

答えは bです。正解する人が多いと思います。

ただ、国家試験の勉強の鉄則「他の選択肢についてすべて説明できるか」というのを確認していきましょう。

病気じゃないのは国民医療費に含まれない。

a 定期検診

d 予防接種

上の選択肢2つ、いずれも病気ではないので、医療保険に含まれません。

医療保険は病気の人のために使われるものです。

上記は基本的には健康な人が受けます。

でも、実際に健康診断に私たちはお金を払っていません。

市や県や税金で別途払ってくれています。だからタダで受けれたりするのです。

医療保険で集めたお金からは出していませんよ、ということで、

国民医療費には含まれないのです。

居宅療養管理指導は重要

eの居宅療養管理指導は介護保険で支払われます。

歯科医が訪問診療して、義歯の調整をしたとして、全く同じ作業でも、

その患者さんのいる場所などの条件によって、

「医療保険」として請求するのか、「介護保険」として請求するのか変わってきます。

特別養護老人ホームとかで義歯調整すれば、介護保険として請求しますが、

介護保険受けていない、比較的元気な老人の家で義歯調整すれば、医療保険として請求出さなければいけません。

選定療養?なんだっけ…

私は、最初にこの問題解いた時に「選定療養」がうまくイメージできませんでした。

どこかで聞いたことあるんだけど、それがどんなものかうまくヒトに説明できる状態ではありませんでした。

こういう項目を1つずつ理解して、なくしていくことが勉強の鉄則です。

そしてこれをなるだけ効率的に行うための方法を洗練しておく必要があります。

調べる方法はたくさんある。

- 過去問集の解説を読む

- ウェブで検索

- 教科書を読む

- 参考書を読む

- 友達にきく

- 先生に聞きに行く

調べる方法は、たくさんあると思います。簡単に上げただけでも上にあげたものがあります。

選定療法、調べましたが、僕は過去問集でもなんとなくもやっとしかわからず、

ウェブも時間がかかった割によくわからず、

教科書も堅苦しく書いてあってよくイメージつかめませんでした。

結局、参考書をひらいて、この説明を読んで一発で理解できました。

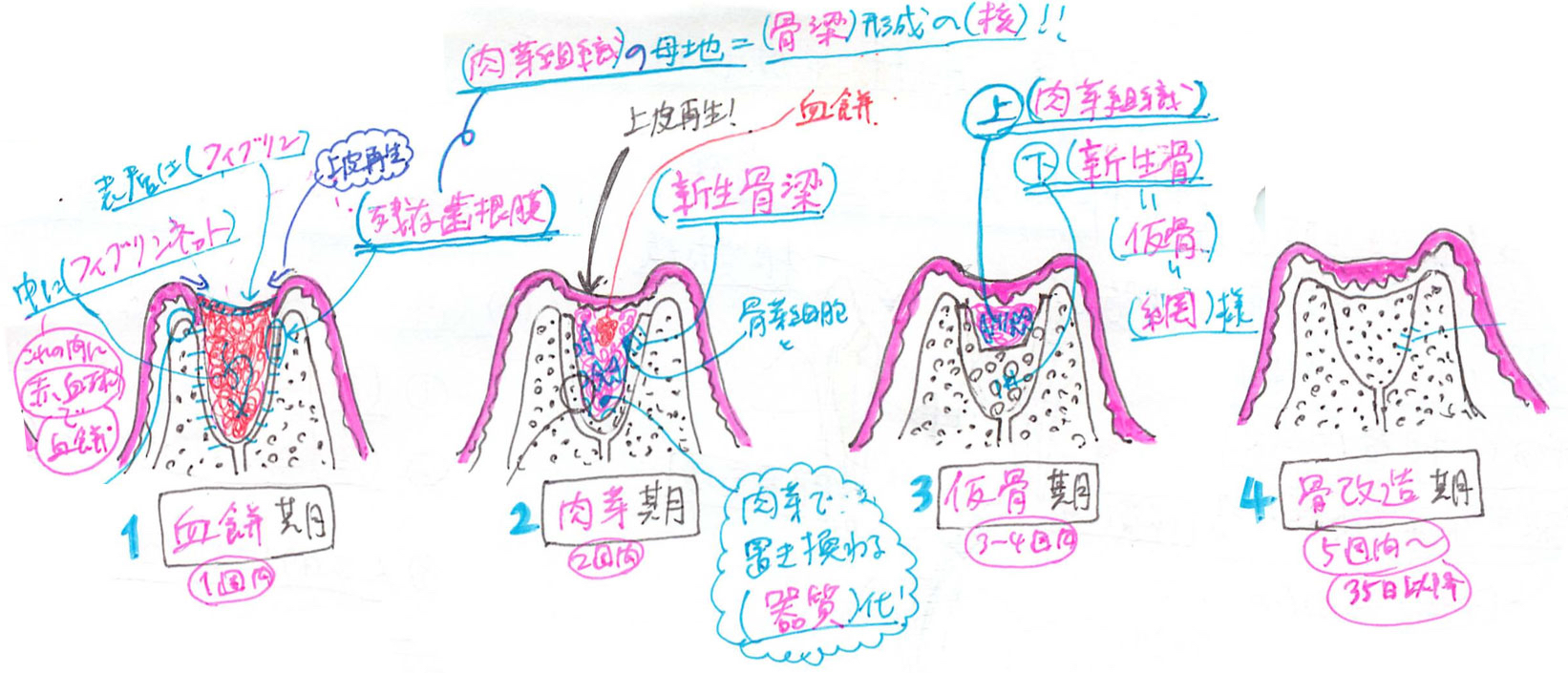

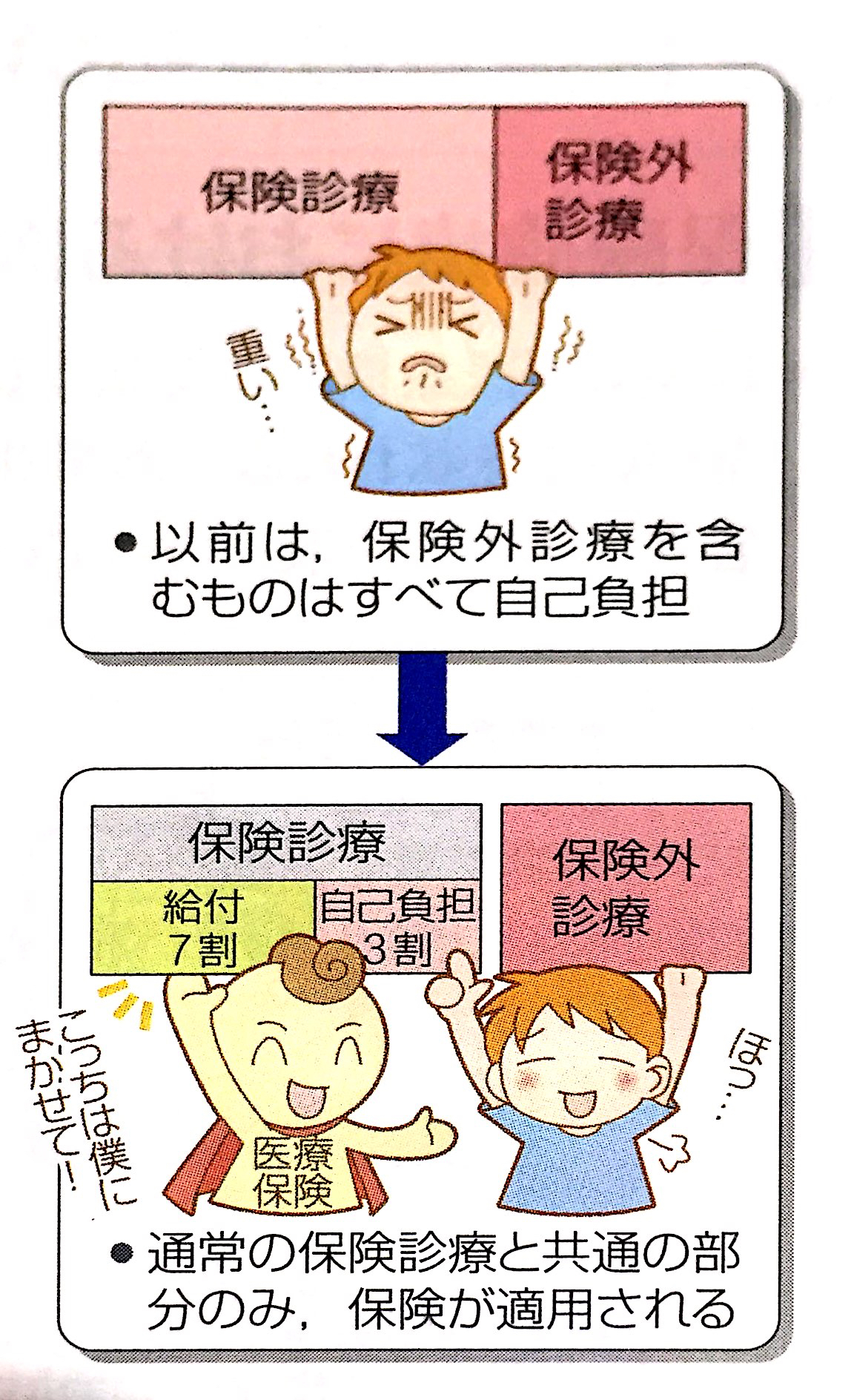

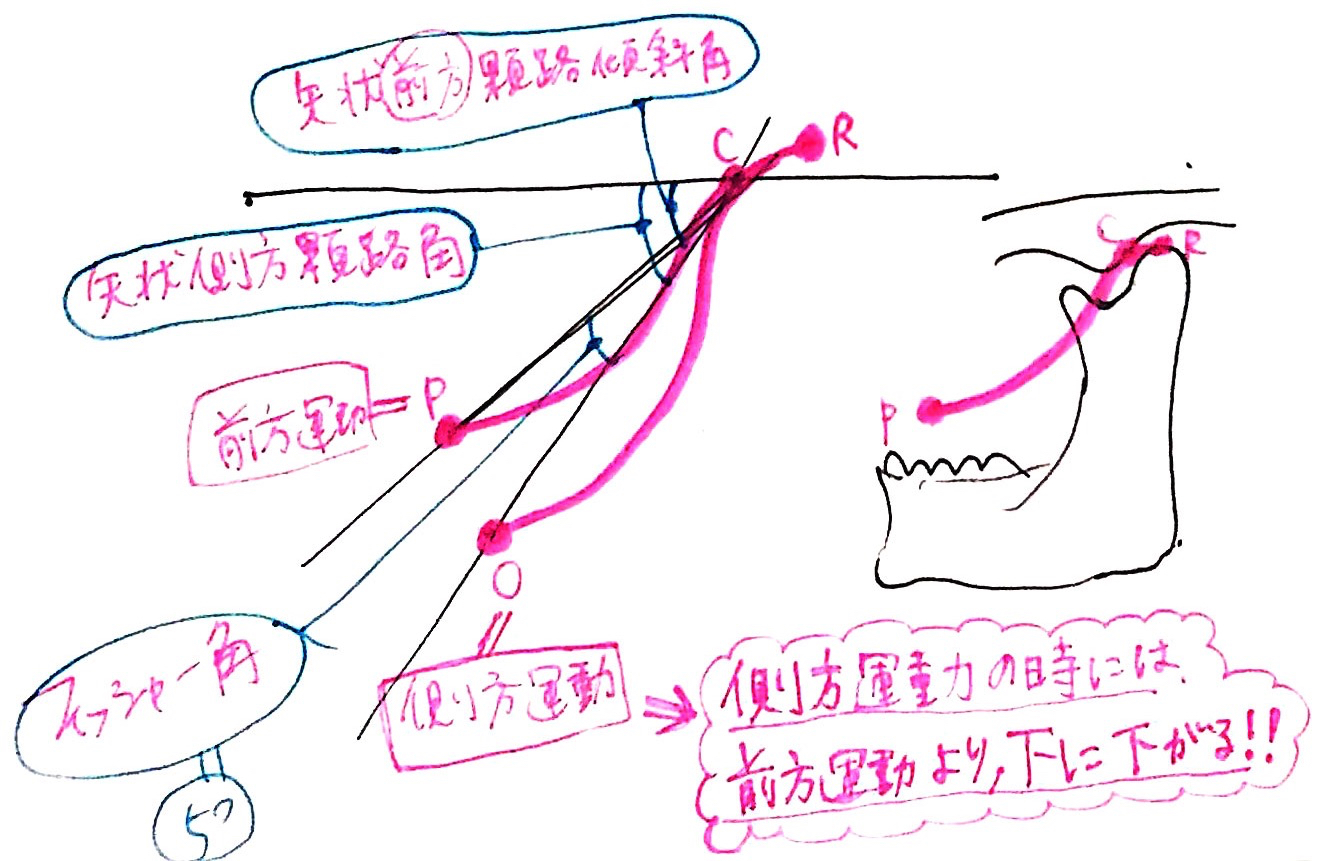

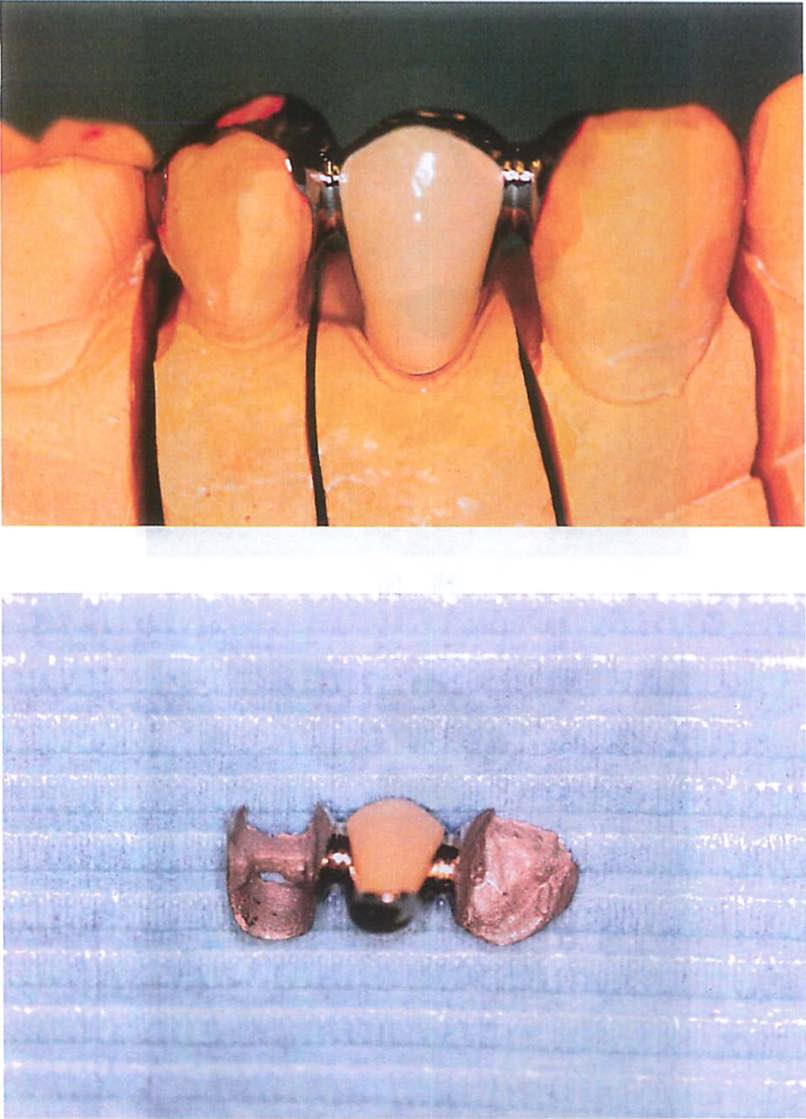

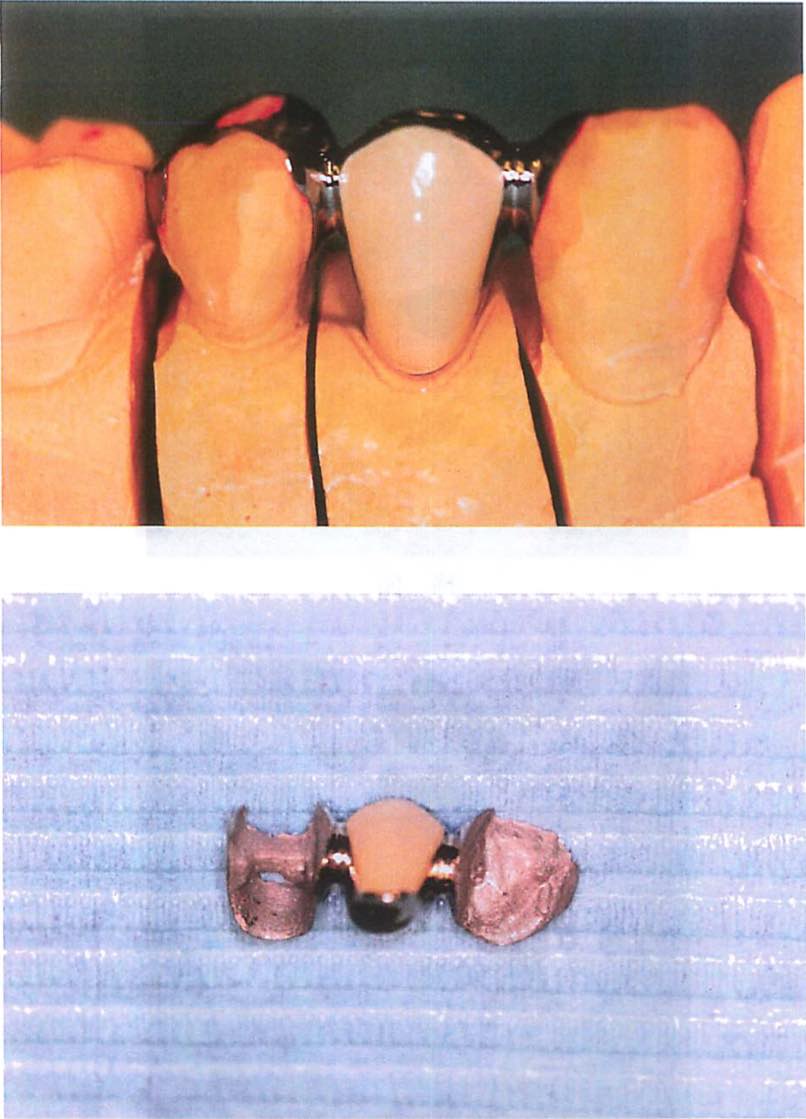

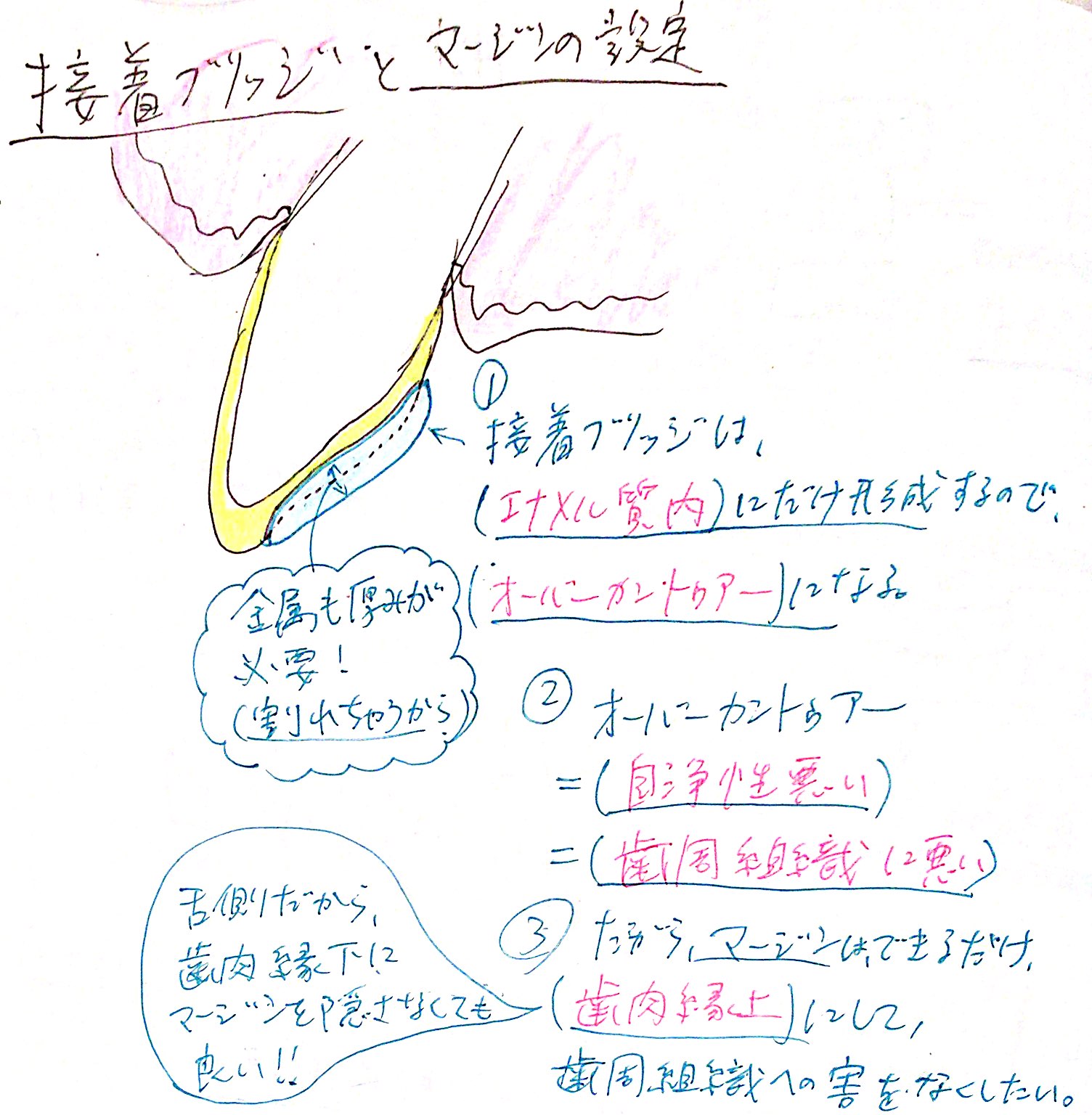

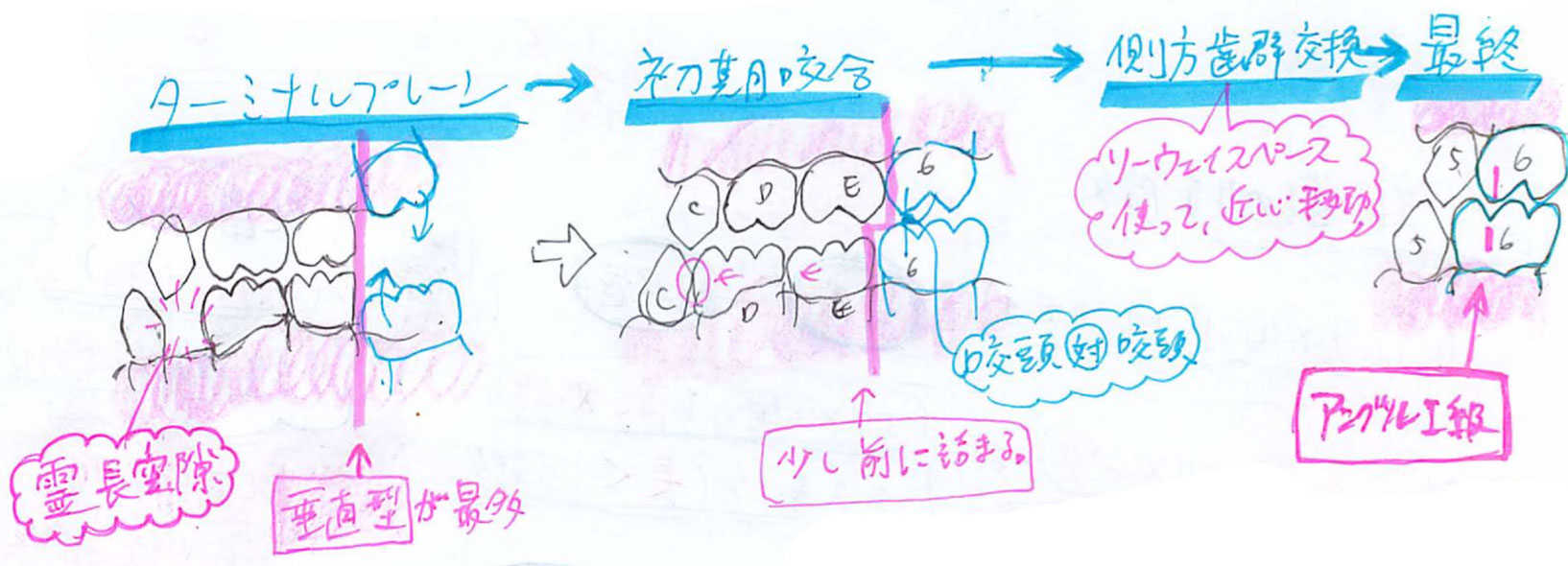

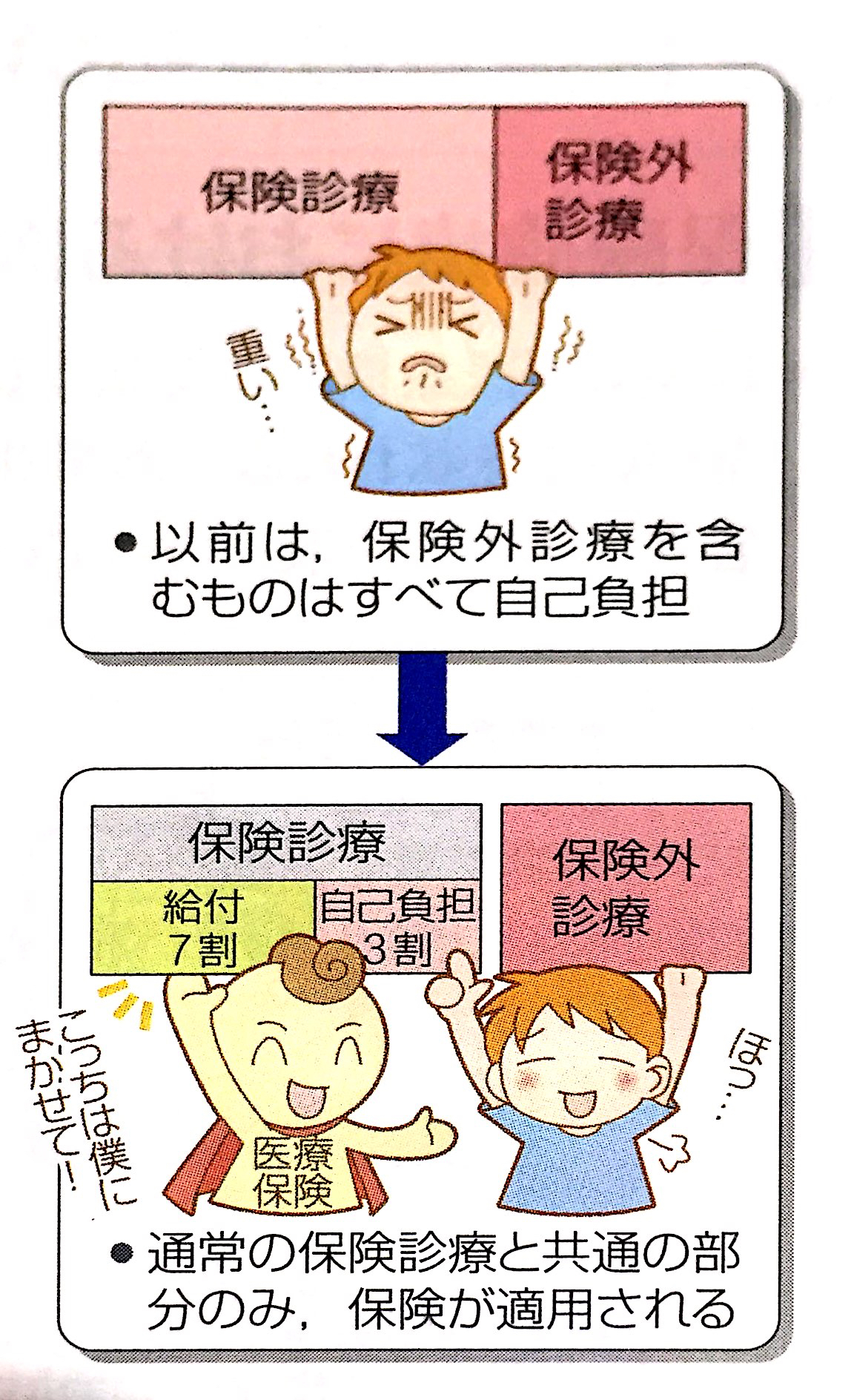

公衆衛生がみえる2016-2017 医療情報科学研究所 (編集) より抜粋

このイラストわかりやすいですよね。イラストと一緒に載っている説明文もわかりやすかったです。

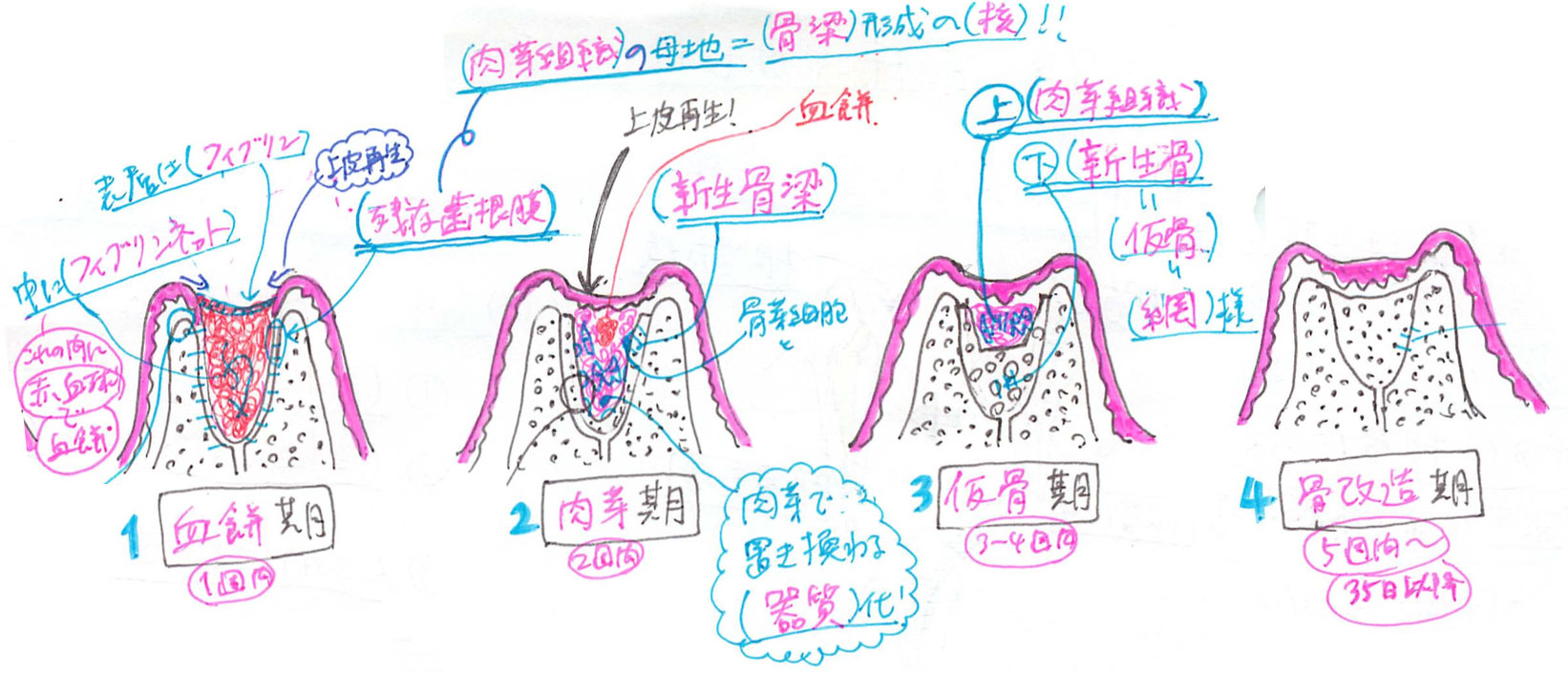

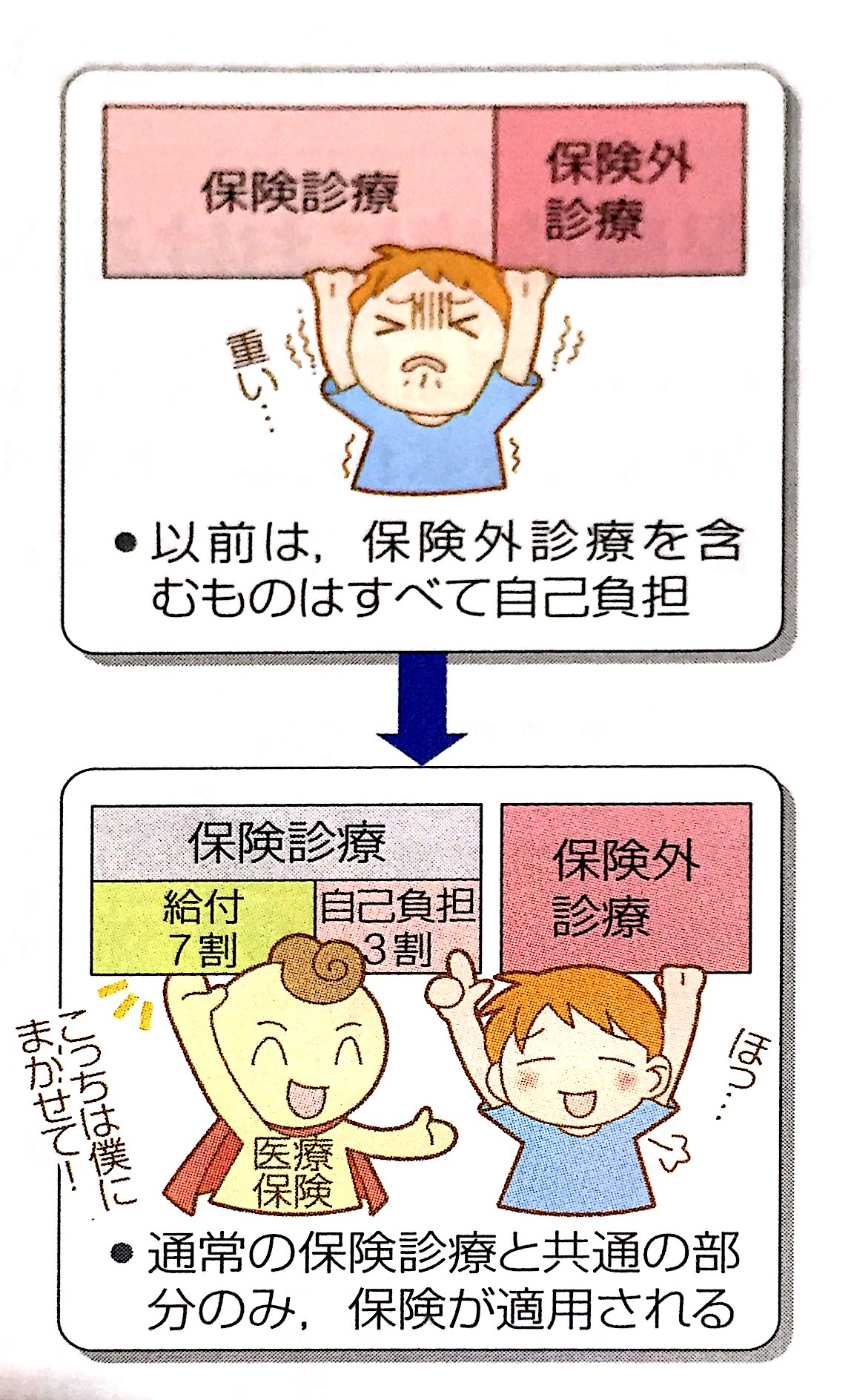

選定療養は、簡単に言うと、

禁止されている「混合診療(保険治療と自費治療を一緒にやること)」を例外的に公式に認める制度です。

歯科でいえば、「金属床義歯」は「前歯部のセラミック」などが選定療法に入っています。

本当なら、混合診療がダメなので、金属床義歯つくるときは、

印象とるのや、個人トレー作るのも全部、自費で10割払わなければいけないんですが、

選定療養を使うと、保険の部分は、3割負担で良くて、

最後の金属床の材料費と技工分だけ上乗せで支払う形でいいですよ、という風になります。

これで高度な医療が受けやすくなりますよね。

なぜ、そもそも混合診療がだめなのか、という疑問も生まれてきます。

これはまた複雑なテーマですので、別の機会に解説しようと思います。

でもとにかく、現在のルールでは、医科も歯科も医療保険を使う以上、基本的には、医療保険で認められている方法でしか治療してはいけない決まりになっています。

その他の選定療法の項目

- 時間外診療の上乗せ分

- 大病院での未紹介患者の初診、上乗せ分

- 180日を超える入院

- 前歯部の材料差額(セラミックとか使える)

- 小児う蝕治療後の継続管理

他には「評価療養」もある

そして、「選定療養」とならんで「評価療養」というのもあります。

「評価療養」というのは、簡単に言うと、

「今、先進医療でまた保険に追加できないけど、将来保険に導入できるかどうか」を

評価するための項目です。見込みのある先進医療のお試し期間みたいな。

先進医療にも、エセ科学的な効果ないものとか、

かなり有力だけどまだコストかかりすぎたり症例少なくて、わかんないものまで

様々にありますよね。

そのうち有力な先進医療を、将来、保険に加えるかどうか評価するために

自費ですが、混合診療でもって受けやすくしているものがそれにあたります。

これで成果がでる、とエビデンスが証明されれば、

晴れて、その治療法は保険診療で使用してよい治療法になります。

この「選定療養」「評価療養」の2つが、混合診療の壁を公式に超えさえてくれる、

国の助け舟になります。

「保険外併用療養費」という制度の名前が付けれられています。

参考書は効率が良い

ネットで検索しても、上記のような理解には達せれると思います。

ただネットではその検索する母集団が大きすぎて、いらない情報が沢山ひっかかります。

厚労省が出してる理解が難しい硬すぎる文章だったり、

一般のヒトが勝手に間違っていること書いてある文章だったり、

玉石混交で、選別に時間がかかるのと、探すのに時間がかかって、

効率が悪いです。

その都度、先生に聞きにいければそれが一番よいですが、

それも時間がかかります。

また、実践やニューテキの解説はかなり局所的な説明というか、

その前後の話やその背景の全体的な話が載っていません。

そして何より写真やイラストが少ないです。

わかいりやすいビジュアルのイメージは理解と知識の定着の上では非常に重要な要素です。

わからないときに、ぱっと開いてきちんと説明してもらえる本を

手元においておけることが時間の短縮=勉強の効率化に繋がります。

今回は、この1つの事柄だけですが、

これから勉強する上ででてくるわからない言葉、現象に対して

毎回、時間かかり効率悪くなると、それでどれだけの差がつくか簡単に想像できると思います。

お金で解決しましょう。

いま、知識が足りない、そして時間がない、そして、それほど頭が良くない。

こういう状況では、とりあえず目の前のこと一生懸命やるしか無いのですが、

ただがむしゃらに、実践とニューテキだけでやってても、

ライバルには負ける可能性が高くなると思います。

僕は、教科書をガシガシ読める頭を持っていないので、わかりやすい本を常に探し求めてきました。

乾燥機付きの洗濯機あったら、家事の効率があがって、

文明の利器が無い時よりも、暇な時間が増えるじゃないですか?

それで余暇を持て余しているが現代人というものです。

それと一緒で、国家試験的には、知識と時間は、お金で買えるんです。

もちろん、国立大学で超頭いい人たちは、わかりずらい教科書もガンガン読み進められて、

自分で頭のなかに正しいイメージを作っていくことができるでしょう。

もし、そうでない場合、お金で追いつくことも試してみるのも全然ありな話です。

だって、落ちてしまったら、予備校代200万かかるんですよ?

50万ぐらい参考書買いまくって、効率上げて受かるんだったら安くないですか?

図書館で参考書開きまくる、とか一度試してみるのも価値があるかもしれません。

参考書は全部読まなくていい

私は多分、数十冊ぐらいは、参考書かってますが、

結構読むものでも本の3割ぐらいしか読んでいません。

全部、最初から最後まで読んだものは数冊ぐらいでしょうか。

おそらくほとんどは、1割も読んでいません。

でも全然いいんです。

ある項目について、わかりやすい写真1枚、イラスト1枚がみられたら、

それで数千円ぶんの価値があったなーと思います。

それで知識になってくれるんだったら、全然安いと考えます。

だってそうですよね、国試に受かるための知識が素早く手に入るわけです。

しかもその知識は一生、歯科医として使っていけるものです。

ある先生は「1行でも読みたい箇所があったらその本を買うべきだ」といっていました。

確かにそうだなーと、それを聞いた時、強く頷いてしまいました。

良質な参考書あると、「あれなんだっけ?」というときに、

最速で、最良のわかりやすい説明を手に入れることができます。

実践の解説だけではダメなんです。

予備校の過去問用参考書は、「局所的で点的な知識」の形であるのに対して、

教科書や一般の参考書は「線的で、有機的な知識の複合体」として理解が深まります。

定着も深くなりますし、読んでいる間に重要なその周辺知識も頭に触れさせることになります。

国家試験、そういう部分が出題されるじゃないですか?

ヤマ中のヤマ、といわれる一軍知識の脇に控える二軍みたいな、ちょっと重要な項目。

本を開くということはそういう情報を強制的に浴びせられるということになります。

そういうところで差がつくと思います。

それでも、端から端まで読む必要はないんです。

衛生学お薦めの2冊

おそらく、衛生学、社会歯科関連でいうと皆さんは

医歯薬出版の「衛生学・公衆衛生学」「新予防歯科学」は持っていると思います。

読んでいてもわかりずらいと、個人的には感じました。

わかるところはわかりますが、説明下手なところは何言ってるかさっぱり頭に入ってきません。

そんな僕が、効率的にまとめているお薦めの2冊を紹介します。

一冊目は、医師国家試験用の衛生学の参考書です。

この「見える」シリーズは、医科系の科目ほとんど全部出されていて、

医学部生ならほとんどの人がお世話になっている人気シリーズです。

購入する人も多いので、それだけ予算が付いているのかわかりませんが、質が高いです。

特に、イラストやまとめがわかりやすいです。

歯科系の内容は確かにあまりないですが、

衛生学、社会歯科学の殆どは医科と共通しているので、かなりためになります。

DESの参考書なんですが、こちらもおすすめです。

辞書的につかえます。

歯科医師法ってどんなんだっけ?医療法って?というときにコンパクトにまとめてくれています。

過去にでたところの列挙ではなく、

予備校参考書にはめずらしく周辺のものも割と載っているので、結構重宝します。

これ読んで大きな理解を得た後に、詳細のわからないところを教科書読む流れが多いです。

ちょっと話がズレ過ぎてしまいました、、、今回は以上です。