今回はこの問題です。

106-A129

象牙質う蝕病巣の表層から深部への特徴で正しい組み合わせはどれか。

1つ選べ。

表層 →→→→深部

a 軟化 – 細菌侵入 – 着色

b 軟化 – 着色 – 細菌侵入

c 着色 – 細菌侵入 – 軟化

d 着色 – 軟化 – 細菌侵入

e 細菌侵入- 軟化 – 着色

f 細菌侵入 – 着色 – 軟化

正答 f

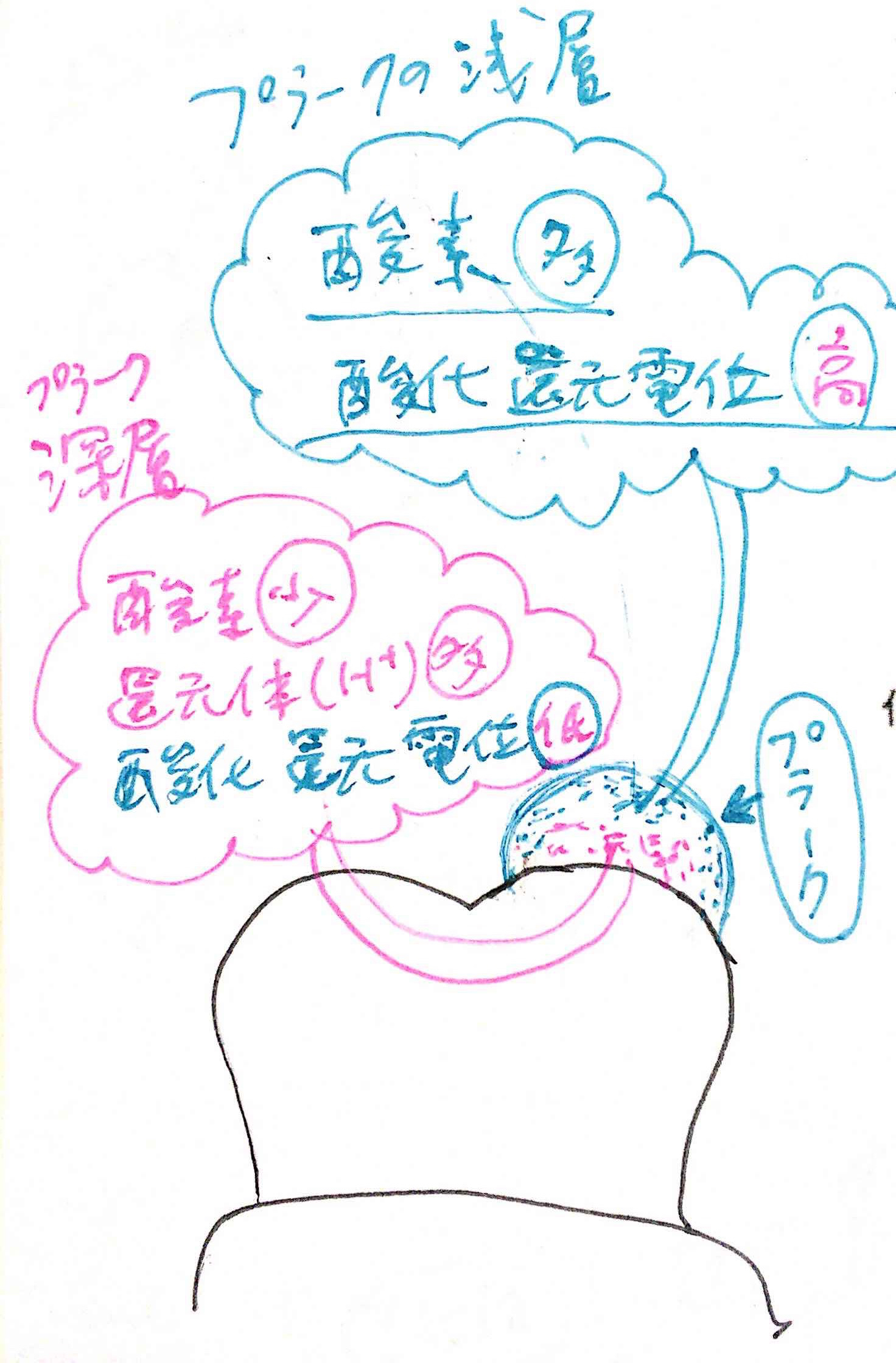

う蝕の順序は「軟化」→「着色」→「細菌侵入」

当たり前すぎるけど、この問題、よく読まないと、そしてきちんと理解していないと解けない問題です。よく理解せずに解いて、数カ月後解いてまた間違ってというのを何度か繰り返した因縁の問題です。

この問題では「歯がう蝕になっていく順序」を聞かれています。

それは「軟化」→「着色」→「細菌侵入」です。

1.

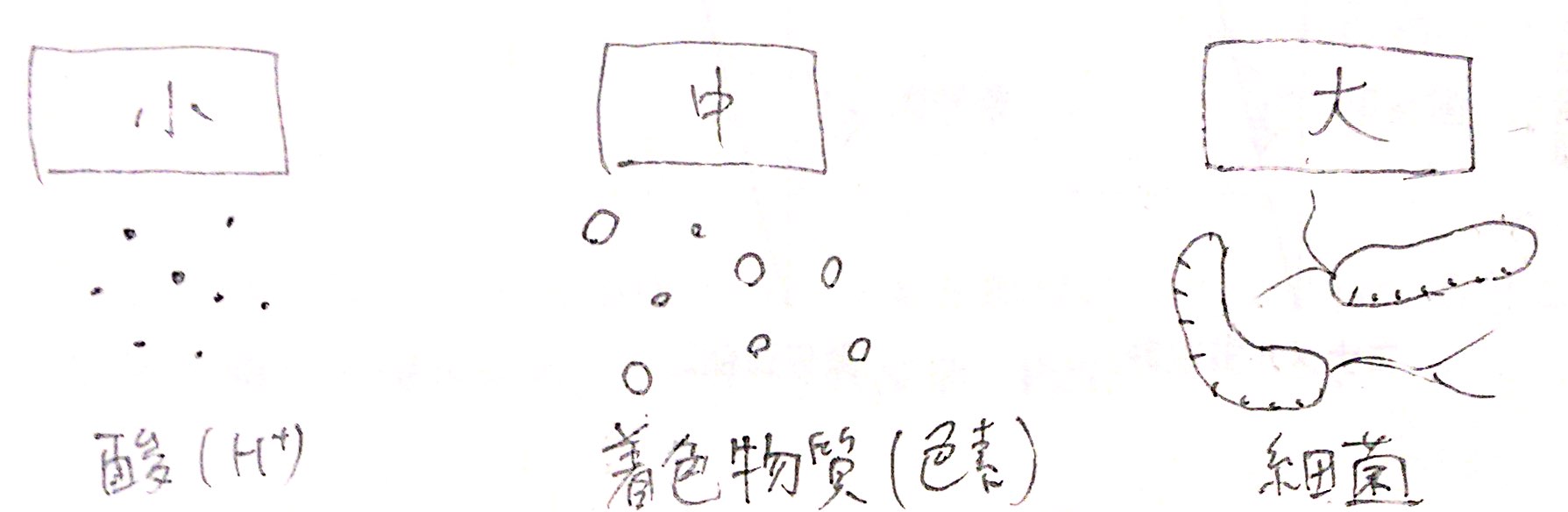

まず最初に「軟化」が起きます。これは、細菌由来の酸(H+)によって緻密な歯のヒドロキシアパタイトが溶かされていくということです。全てはこの変化から始まります。

2.

次の段階で「着色」が起きます。これは緻密な構造だったアパタイトが崩れ始め少しの隙間ができ、そこに着色物質が入り込んでいくことでおきます。まだこの段階では細菌が入っていけるような間隙はできていません。そして、着色物質は酸(H+)よりも大きく、十分に構造が破壊されてから出ないと歯質にはいっていくことができません。

起きます。

3.

そして最後に「細菌感染」です。酸によって、歯質が十分に破壊され、大きな隙間ができた時に、初めて大きな細菌が侵入していきます。細菌は着色物質よりも大きく、これが入っていけるということは、歯質の破壊の程度は大きく、ここにはう蝕検知液でさえも十分に侵入できるので、濃く染まります。保存不可能な部分と判断され、削って取り除く部分として判断されます。

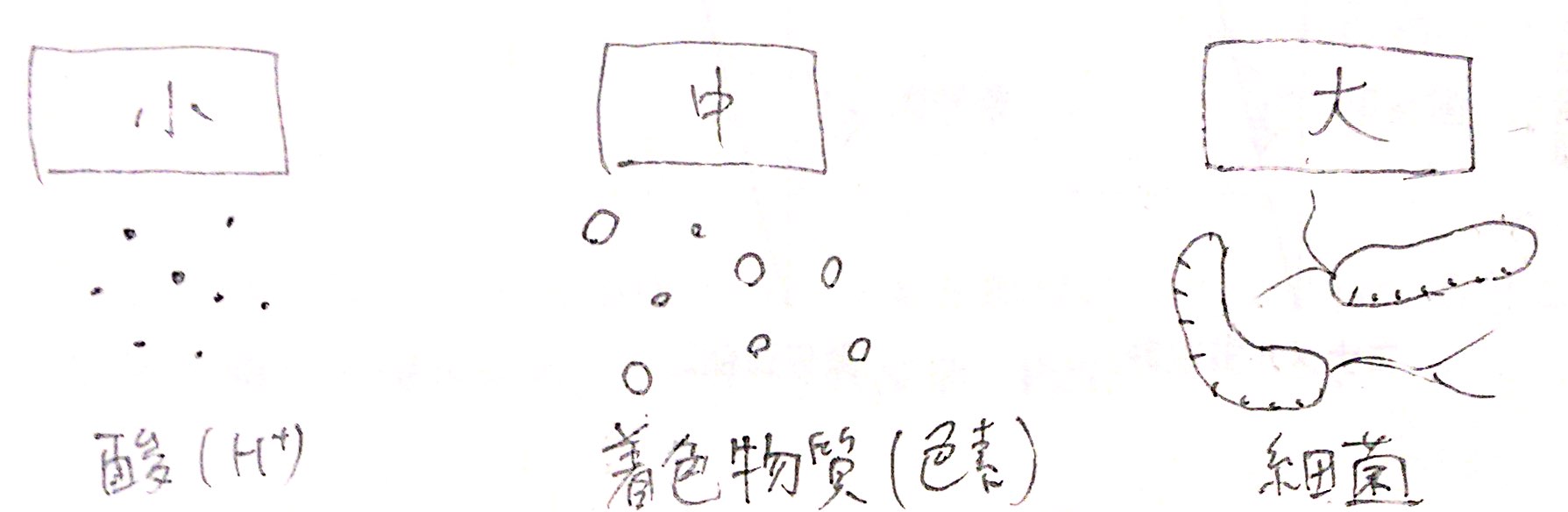

物質と細菌のサイズ

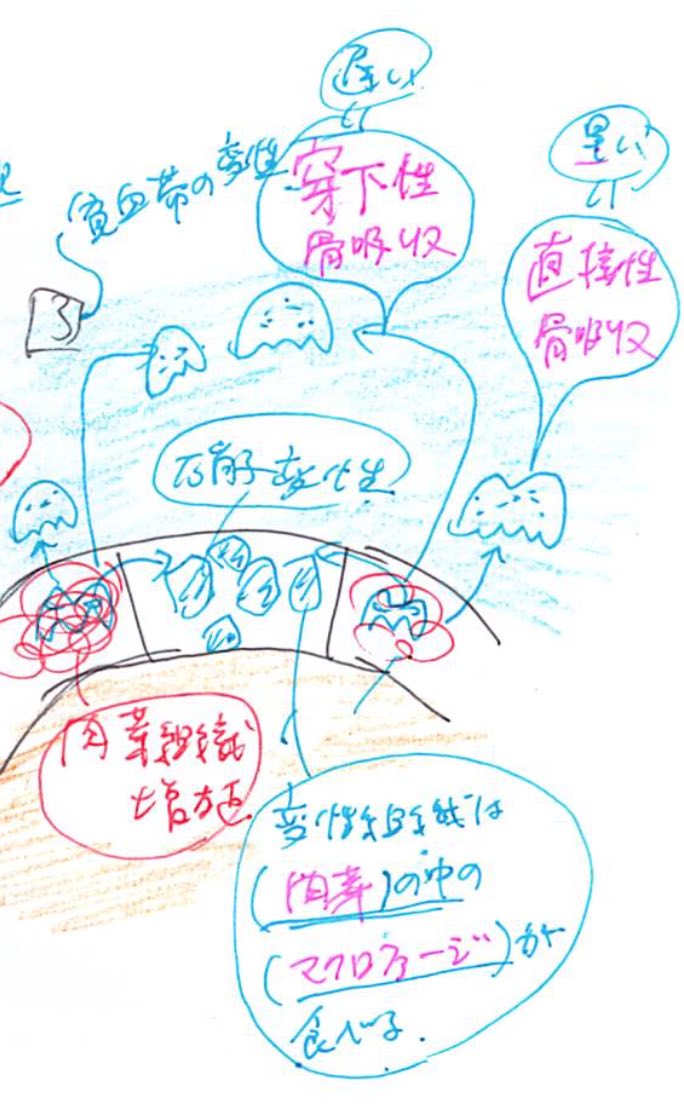

サイズの大きさのイメージを描いておくとよいかもしれません。軟化→着色→細菌感染の順番でおきるのは単純に、物質の大きさが小さいか大きいかで順序が決まっていると考えてよいと思います。歯質の中に入っていくわけですから、小さほうが先に入っていってその症状を示すようになるのはうなずけます。(う触原性細菌はStreptococcusなどレンサ球菌が多いですが、ここではイメージしやすいような菌の姿を描いています。)

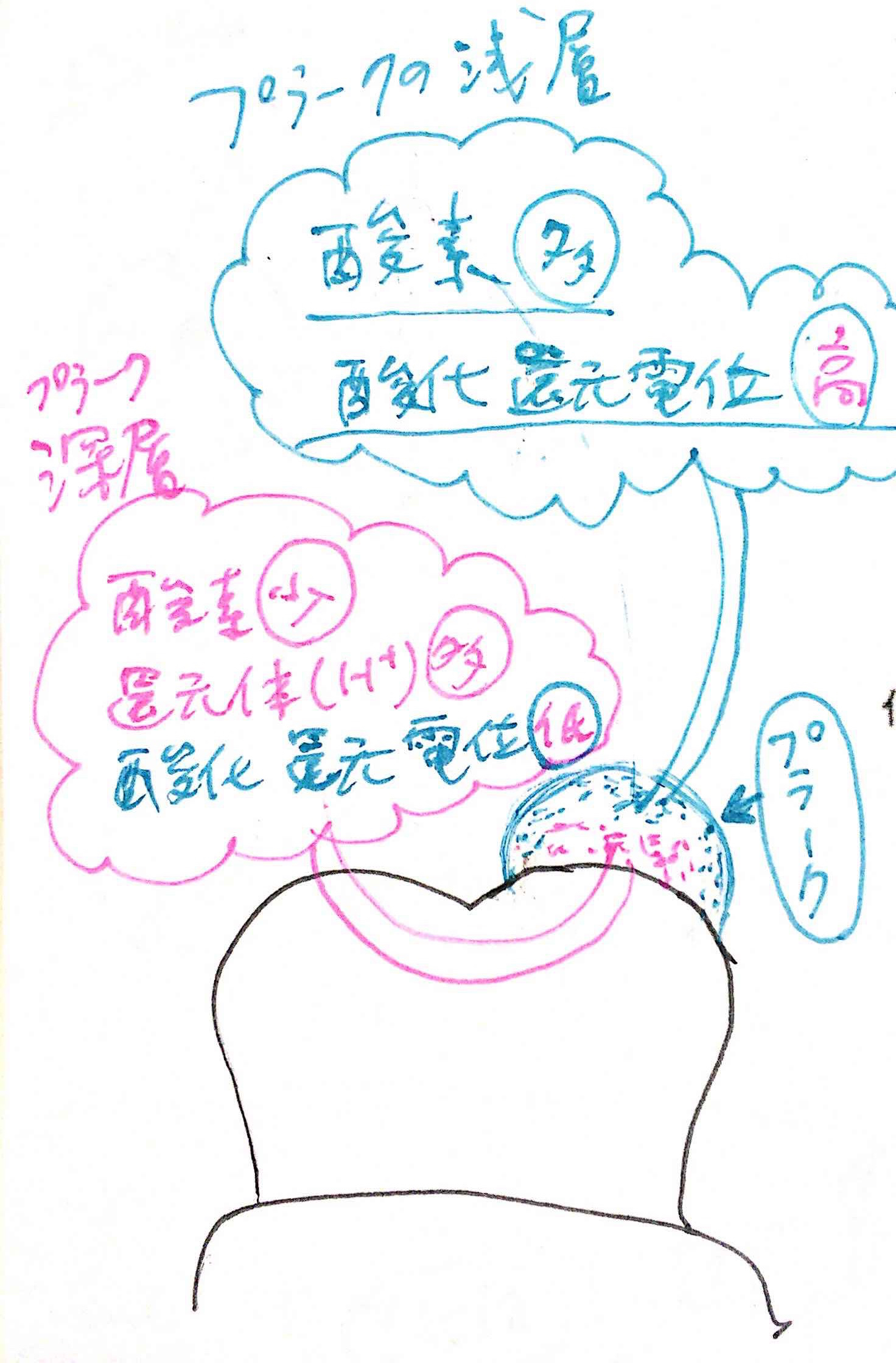

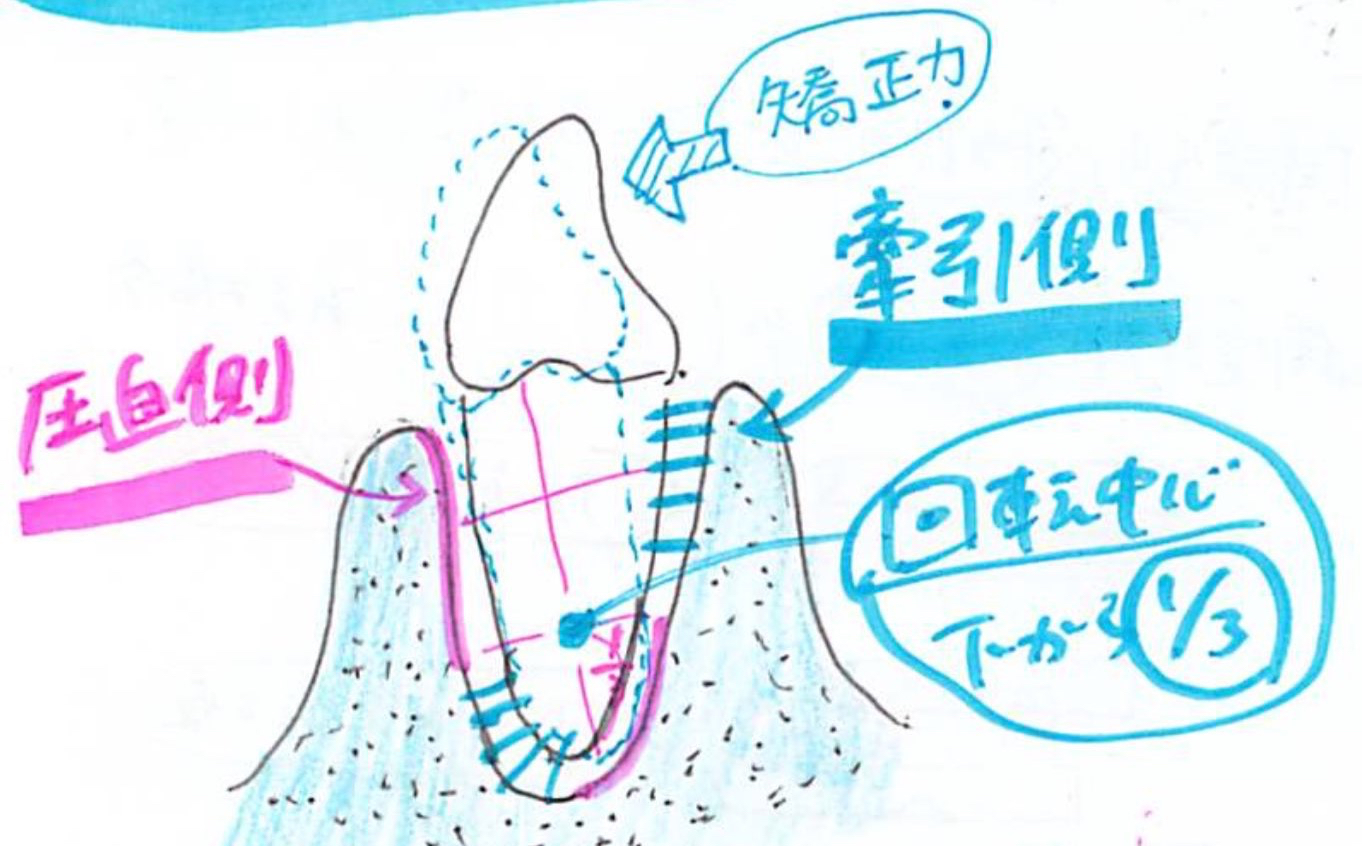

どこまで削るのか。

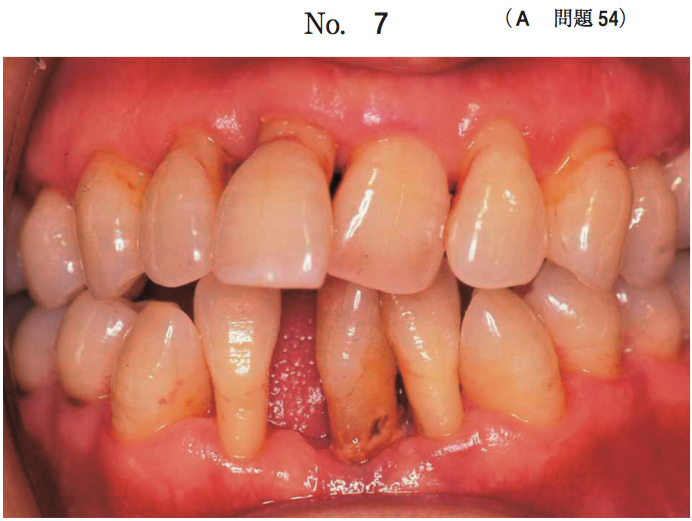

ついでにですが、上記の「軟化」「着色」「細菌感染」でどこまで削ればよいのかわかりますか?

また、う蝕検知液を使った場合にどこまでがどのように染まるのか理解していますか?

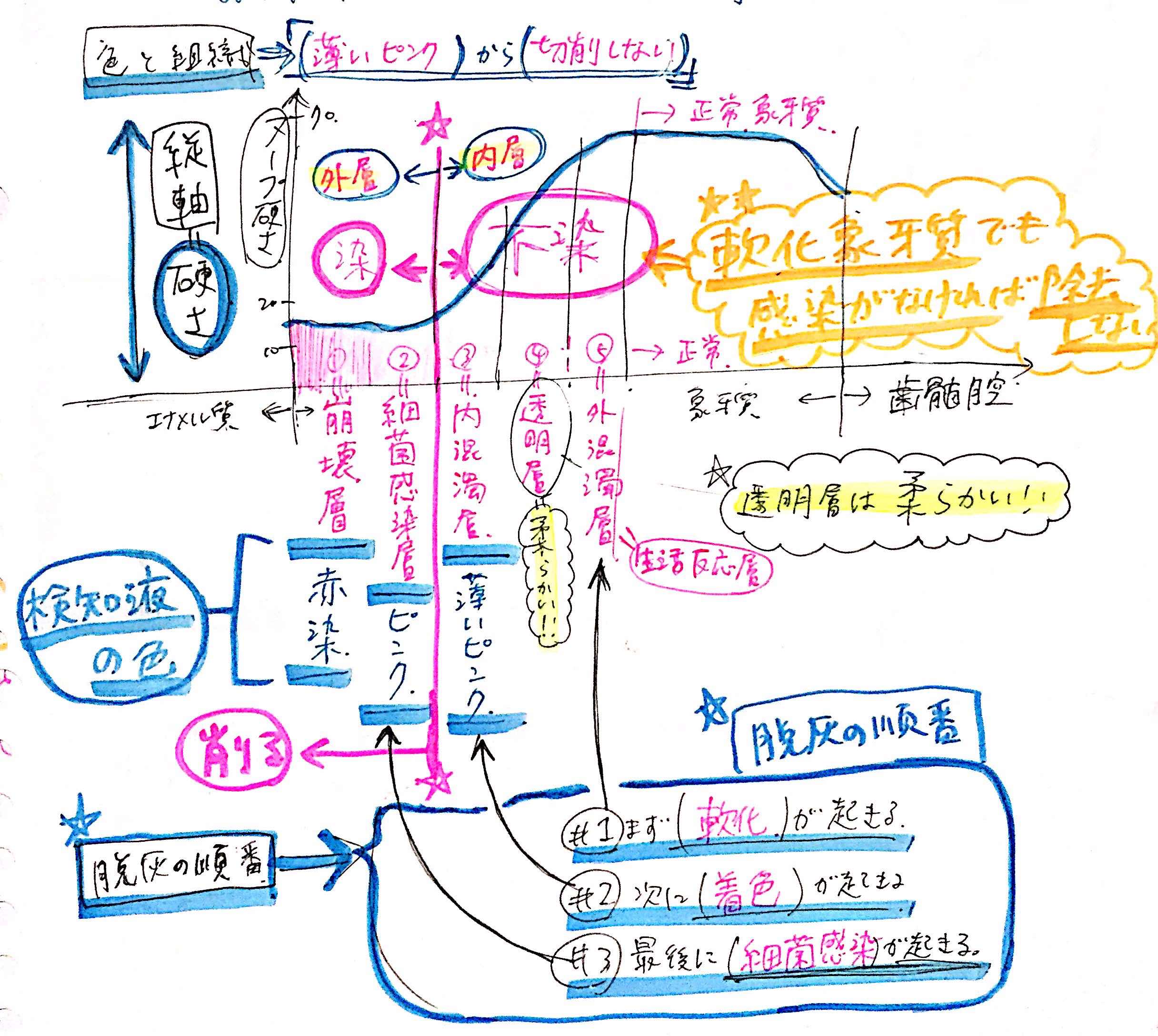

私は下の図のようにまとめています。

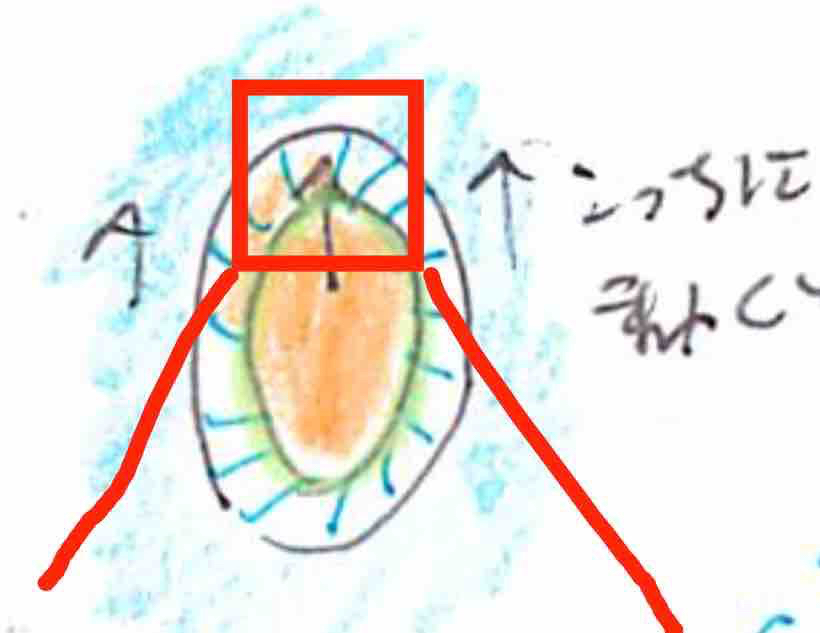

う蝕の層ですが、5つに分類するものを採用しています。

まずは大きな分類分けがあります。それは、う蝕の「第一層」「第二層」という分け方です。その境界は「感染しているか否か」、で分けます。

細菌感染層と内混濁層の間が、う蝕「第一層」と「第二層」の境界となります。

これをみると、面白いのですが、正常な象牙質と病的な始まりの一番軽い「#5=外混濁層」の違いが、「硬いか軟らかいか」です。「#4=透明層」ですが、象牙質の加齢変化で透明象牙質とごっちゃになり、硬いイメージがありますが、比較的軟いです。硬さの曲線をみるとわかりますが、外側から内側(歯髄側)へ向けて、象牙質の硬さは固くなっていきますが、部分的に象牙質が脱灰されているので、健康な象牙質よりも「#4=透明層」は少し柔いです。

「透明層」は細菌感染やその分泌物などに対して反応性に結晶沈着し、象牙細管を塞いだものです。なので、歯質が詰まって入るのですが、健康な象牙質よりも軟い象牙質であるところに注意しましょう。

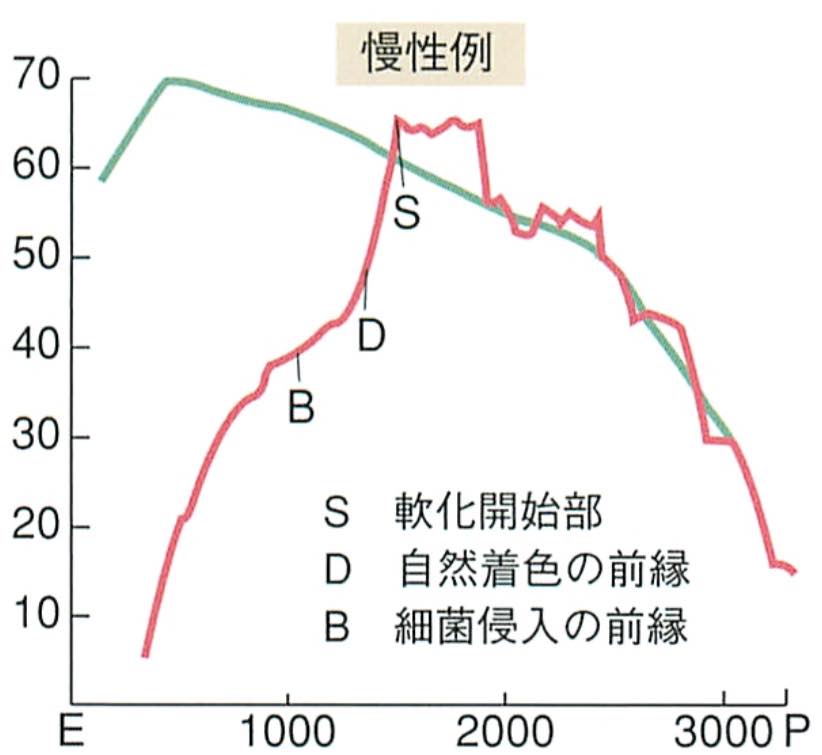

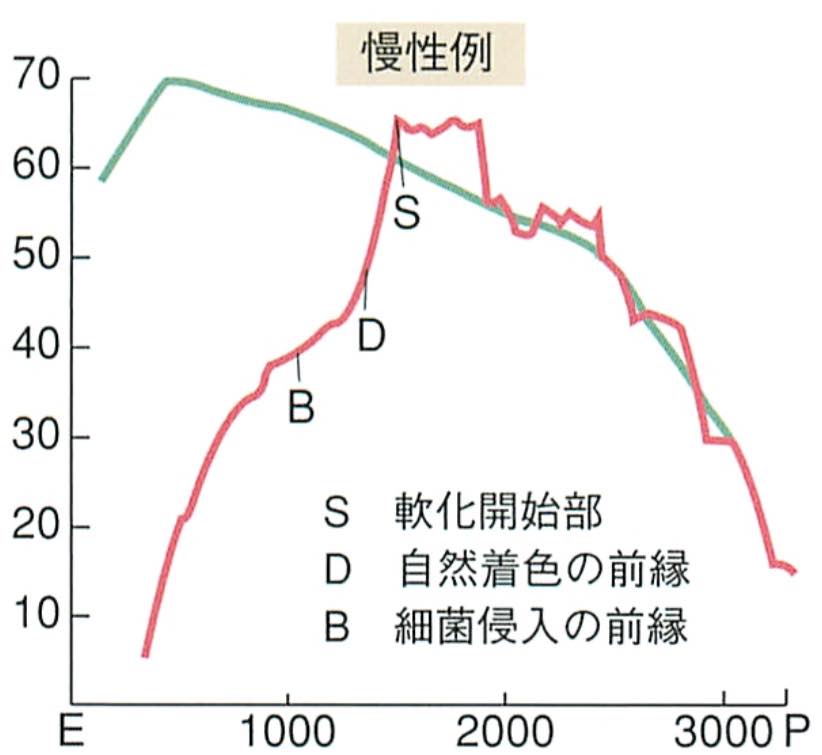

健常(緑)、う蝕時(赤)の象牙質の硬さ比較

硬さの指標は上記の図を参考にしました。横軸の「E」エナメル象牙境「P」歯髄腔です。縦軸はヌープ硬さ。緑色の線が健常象牙質の硬さ、赤色の線がう蝕に犯された象牙質の硬さです。正常では外側から歯髄腔にいくについて少しずつ硬さが下がっていきます。う蝕になると、酸などの異物に対して反応性にそれらを防ごうと象牙細管を埋めて、固くなります。(「S=軟化開始部」より右側の一部)

そして「S=軟化開始部」と「D=着色の前縁」の間が軟化層で、ここは正常象牙質よりも軟らかいことがわかります。

(保存修復学 21 第四版, 田上 順次ほか, 永末書店, 2011 p54より引用)

う蝕の「透明層」は「少し軟い」です。

加齢変化の「透明象牙質」は「硬い」です。

そして、第三層=内混濁層も柔くて、う蝕検知液で薄ピンクに染まってしまうのですが、ここまでは削りません。

この層は、MI(ミニマルインターベンション)の考えができるまでは、「削るべき」とされていた層です。現在では、削るのではなく、フッ素塗布などによって再石灰化を試みるべき層です。

【参考】

ちなみに最近では、う蝕検知液の分子量を大きくすることで、確実に細菌が感染している部分のみ染色することが可能になってきており、臨床ではピンク色という概念がなくなりつつあります。(プロピレングリコール=分子量76からポリプロピレングリコール=分子量300への変更)ただし、国試的には、まだピンク色で染まる、というのが問われますので、昔の小さな分子量のう蝕検知液での出題が予想されます。

「軟い歯質」=「削る歯質」ではない

「感染歯質」=「削る歯質」である

臨床実習で、う蝕検知液を使わずに軟らかいところを徹底的に削って、それからCRなど修復処置に入る、というケースもいくつかみて、なんとなく歯質が軟いところは削るところ、というふうに判断してしまいがちですが、MI(ミニマルインターベンション)の立場からは感染の起きていない歯質は、再石灰化を目指すことが正解とされています。よって、削るのは、正確には「軟化象牙質」ではなく「感染象牙質」です。

う蝕検知液でどこまで削るか

明確に細菌が感染している歯質、つまり、第1層から削るのが正しいです。第一層ももちろん軟化象牙質ですが、それより奥の軟化象牙質は、感染がなければ=第二層であれば、削ってはいけません。削って良い部分=第一層はう蝕検知液で「濃いピンク」に染まります。第二層は「薄いピンク」or「そまらず」になります(色は商品によって色素の粒子の大きさでばらつきがあります)。

象牙質う蝕の層の名前とか順番、ちょっとややこしくて面倒ですが、一度きちんと整理すると案外忘れなくなります。これを機に教科書を含め、見なおしておきましょう。

【保存修復学】のお薦め参考書

1.保存修復学21

「医歯薬出版の保存修復学」と上の「保存修復学21」が2大巨塔ですが、僕は上にもリンク貼っってる「保存修復学21」をおすすめします。理由は写真が大きいからです。あとは診断や手技などのまとめからも21のシリーズのほうが、読んでいてわかりやすいです。

編集の質は「保存修復学21」のほうが良いと思います。歯内療法でも同じ構造で、医歯薬出版のものよりも、21シリーズのほうが僕はわかりやすいです。

2.カラーアトラスハンドブック 保存修復臨床ヒント集

あとは、写真をとにかく見て、知らない器具や処置の種類を減らすことです。

このカラーアトラスハンドブックシリーズは少し古いのですが、それでも基本的な処置に関してはかなりリアリティつかめるのでおすすめです。特に文章読むのが苦手で、、、という人は暇な時にパラパラめくっておくだけでも、すごくためになると思いますよ。