国家試験突破のためには様々な検査値・正常値を覚えなければいけません。

109回の国家試験ではなんと「性差のない検査値はどれか?」なんて聞かれました。

検査値、性差まで覚えるに至っていませんが、基本的な数値は把握しています。

僕の場合は、ネット上でゴロなど集めたり、自分で考えたりして、

以下に記載したように覚えています。

特にこのサイトの方には、

https://pctrouble.net/network/wlan_channel.html

たくさん採用させてもらって本当に助かっています!

マジ天才!

(パクりすぎで、すいません。問題あればすぐ削除します。ご連絡ください。m(_ _)m)

やはり勉強の大原則「医科系と共通する部分は医科系の情報をまず掘ること」

は、ここでも当てはまりますね。

以下は自分が使っている検査正常値を覚えるためのゴロです。

歯科医師国家試験の出題基準をほぼほぼ網羅してします。

(いくつかないものもあります、ごめんなさい。)

それでは始めます。

☆赤血球(RBC)の基準値 |400万~500万/mm3

「赤字なら閉まれ!困れ!」

赤字→赤血球

閉まれ→400万/μl

困れ→500万/μl

☆血小板(Plt)の基準値| 15万~40万/μl

「決勝は行こう、島へ。」

決勝→血小板

行こう→15万/μl

島へ→40万/μl

☆白血球数(WBC)の基準値 |4000~9000/mm3

「白組は予選から苦戦」

白組→白血球

予選→4000/mm3

苦戦→9000/mm3

赤血球、白血球、血小板の3つは、位が1つずつ違っていると覚える。

つまり、

赤血球=100万の位

血小板=10万の位

白血球=1万の位(より少し少ない…)

「年収ー月収ー日給」とおぼえても良い

赤血球は年収:400〜500万

血小板は月収:15-40万

白血球は日給:4000〜9000

☆ヘモグロビン(Hb)の基準値| 14~18g/dl

「ヘモは石と岩でできている」

ヘモ→ヘモグロビン

石→14g/dl

岩→18g/dl

☆ヘマトクリット(Ht)

だいたい50%以下ぐらい。

女性だと45%いかないぐらい。

赤血球系の検査値は男女で性差があります。

女性→貧血になりやすい、 というイメージで覚えています。

(女性の方、すいません。)

逆に白血球系、血小板などは性差ありません。

☆好酸球の基準値 |3%

「好3球」

3→3%

☆好塩基球の基準値| 1%

「一円玉」

一→1%

円→好塩基球

☆単球の基準値 |5%

「単語」

単→単球

語→5%

「SpO2」と「PaO2」はどちらも「100」近くが正常。

ただ、異常値が違う。下の限界の厳しさが違う。

SpO2(経皮的動脈血酸素飽和度) 100〜96%が正常で、95%ですでに呼吸不全の疑い!

(テストで95点取れたら結構なものなのになー)

PaO2(動脈血酸素飽和度) 100〜80mmHgが正常。60%以下で呼吸不全!

(PaO2の方は大学の赤点の基準と同じぐらいですね。)

☆PaO2の基準値 |80mmHg~100mmHg

「パオパオはまる100%」

パオパオ→PaO2

はまる→80mmHg

100%→100mmHg

☆PaCO2の基準値 |35mmHg~45mmHg

「パコパコ産後に仕事する」

パコパコ→PaCO2

産後→35mmHg

仕事→45mmHg

PaCO2の2倍がだいたいPaO2の値!と覚える!

☆赤沈の基準値 |男性2~10mm / 1時間、女性3〜15mm / 1時間

「ニート、最高!」

ニート→2〜10

最高→3〜15

☆総蛋白(TP)の基準値 |6.5~8.0g/dl

「トランポリンは向こうでやれ」

トランポリン→TP

向こう→6.5g/dl

やれ→8.0g/dl

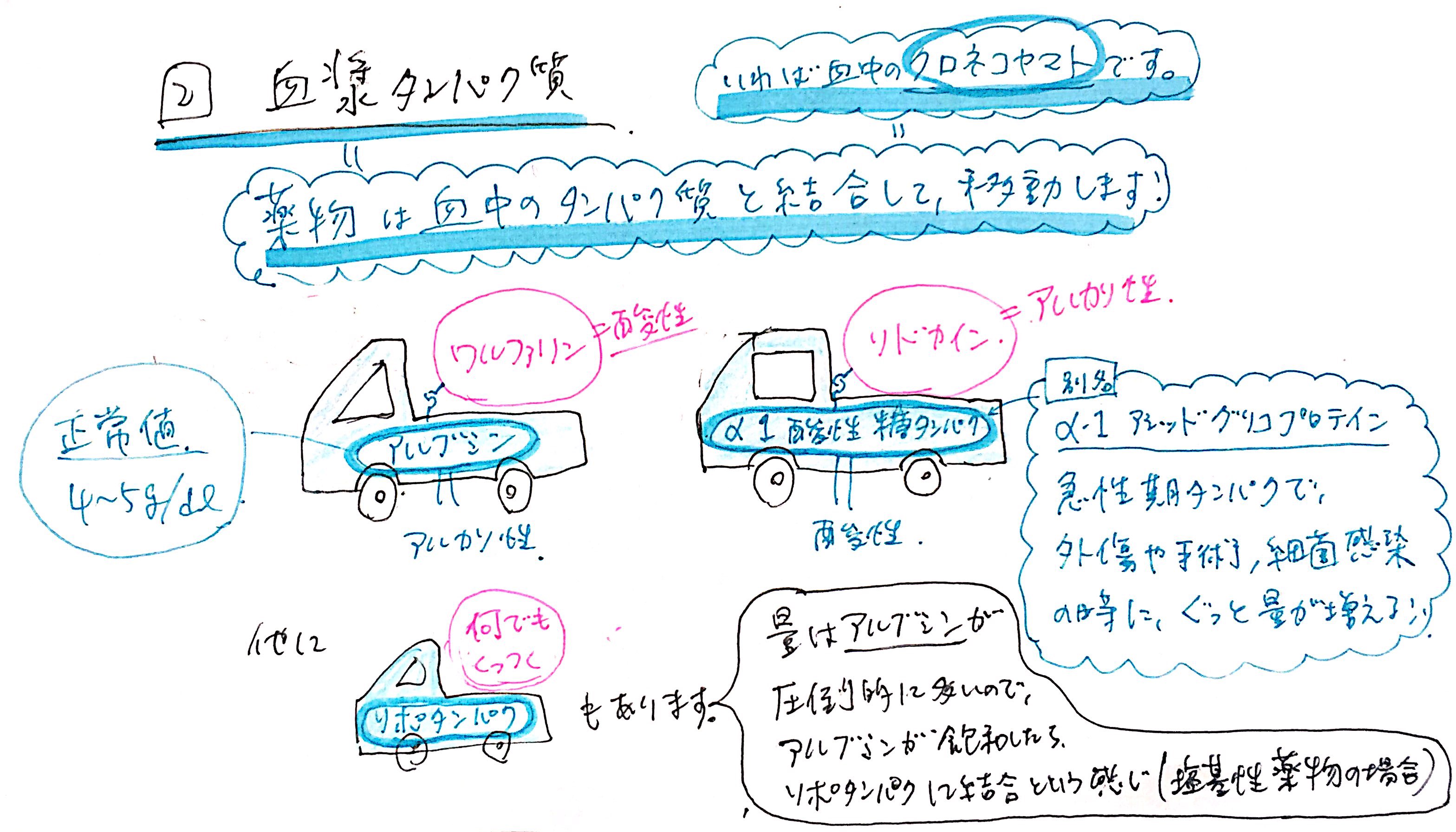

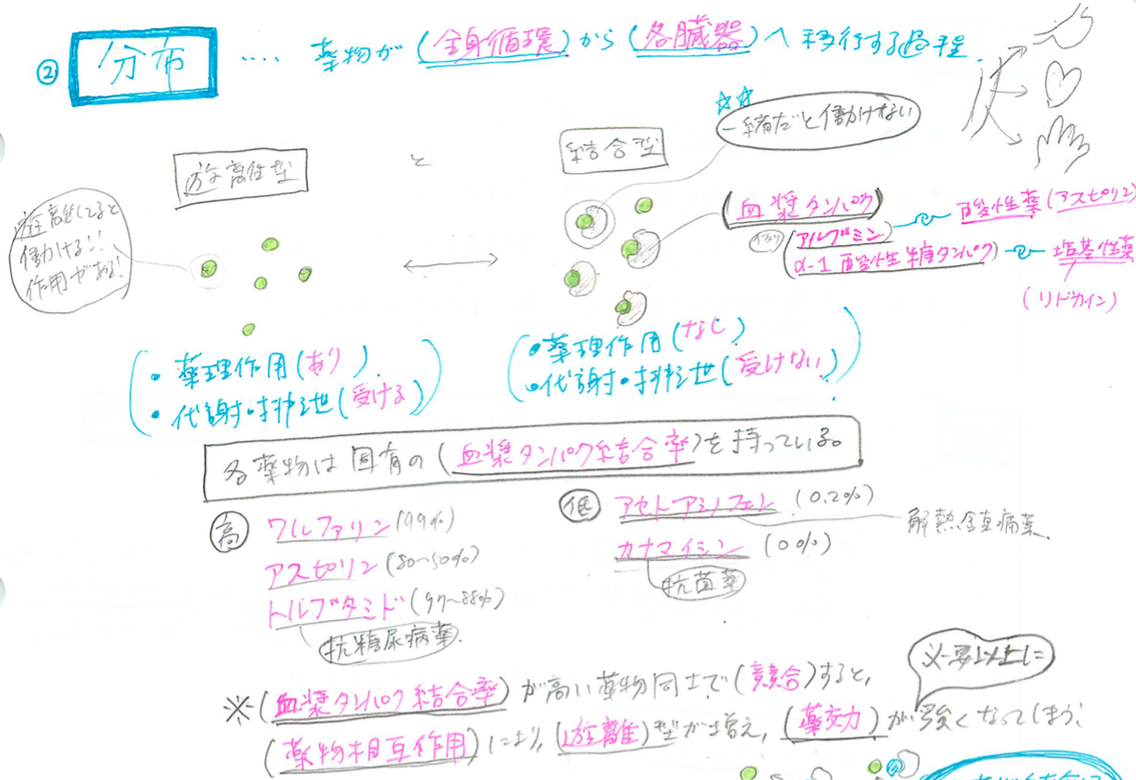

☆アルブミン(Alb)の基準値 |4~5g/dl

「アルブミンおしっこ」

おしっこ→4〜5g/dl

低アルブミン血症の原因

・肝障害(肝臓がアルブミンを合成)

・糸球体の障害(尿への漏出)

・栄養障害がある

直接ビリルビン

- 肝臓内のグルクロン酸抱合されたやつ。水溶性。黄色い。黄疸の原因

- 正常値:0.4mg/L 以下

間接ビリルビン

- 血中でアルブミンに結合しているもの。不溶性。

- 正常値:0.8mg/L 以下

「ビビって、おしっこもらしたのが、間接的に親に知れる。」

直接ビリルビン(おしっこ)→0.4mg/L 以下

間接ビリルビン(親)→0.8mg/L 以下

☆血中尿素窒素(BUN)の正常値|8~20mg/dL

「ブンブンはにわ」

ブンブン→BUN

はにわ→8~20mg/dL

※尿素は蛋白質の代謝産物で、腎機能が低下すると体外に排泄されず、血中尿素窒素が上昇する。

☆血清クレアチニン(Cr)の基準値

「いい(1.1)おっぱい(0.8)をくれ(クレアチニン)」

男→1.1mg/dL

女→0.8mg/dL

【クレアチニンとは?】

クレアチニンは筋収縮に必要なクレアチンの代謝産物で、腎機能が低下すると体外に排泄されず、血清クレアチニンが上昇する。 ちなみに「クレアチンキナーゼ(CK or CPK)」という検査値もあってこちらは値は覚えなくてよい決まりになっていますが、クレアチニンとクレアチンキナーゼの違いは知っておく必要があります。 クレアチニンは化学式C4H7N3Oで表すことができる有機化合物ですが、クレアチンキナーゼ(CK)はリン酸化をおこなう酵素(タンパク質)です。

☆尿酸(UA)の基準値|7.0mg/dl以下

「尿酸内科(7以下)」

内科→ 7.0mg/dl以下

尿酸(Uric acid)の高値は痛風の原因 尿酸の結晶が関節に貯まる。

http://www.kounandai-clinic.net/image/gst_09.jpg

痛そう…

☆総コレステロール(T.chol)の基準値

「いつまで強まるコレステロール」

いつまで→120mg/dl~

強まる→240mg/dl

☆トリグリセリド(TG)の基準値| 50mg/dl~150mg/dl

「死亡は困る、一番困る。」

死亡→中性脂肪

こまる→50mg/dl~

一番困る→150mg/dl

☆HDLとLDLの基準値

「高い島で、低い一生。」

高い→HDL(高比重リポタンパクコレステロール)

島→40mg/dl以上

低い→LDL(低比重リポタンパクコレステロール)

一生→140mg/dl未満

☆空腹時血糖の基準値| 70~110mg/dl

「セブンイレブン血糖値」

セブン→70mg/dl

イレブン→110mg/dl

TG、HDL、血圧、血糖値あたりは、 メタボ検診の基準値でもあるのですが、 異常の基準が少し違うので、非常にややこしいです。 あくまでメタボ判定なので、厳しめの判断基準になっているあたりややこしい。 メタボ検診は法律で定められているのできちんと覚えないとやばそうです。 (高齢者医療確保法—特定健康診査)僕は50 40 30 20 10 と覚えています。つまり、 150mg/dl以上=TG 異常 40mg/dl未満=HDL 異常 130mmHg以上=収縮期血圧 異常 (20は欠番で)85mmHg以上=拡張期血圧 異常 110mg/dl以上=血糖値 異常メタボ検診の値は厳密に覚えましょう。 あと、必須項目の腹囲(男:85cm 、女:90cm)も忘れずに。

☆ナトリウム(Na+)

「一緒(140mM)にな(Na)ろうね!」

☆カリウム(K+)

「死(4mM)刑(K)!」

☆血清カルシウム(Ca)の基準値

「歯ごとカルシウム」

歯ご→8.5 mg/dl~

と→10.0 mg/dl

☆鉄(Fe)の基準値|男 70μg/dl〜、女 45μg/dl〜

「徹底的に、オナれ、シコれ」

徹底的(Fe)

オナれ→70μg/dl〜

シコれ→45μg/dl〜

↓ 検査値はこの本がおすすめです